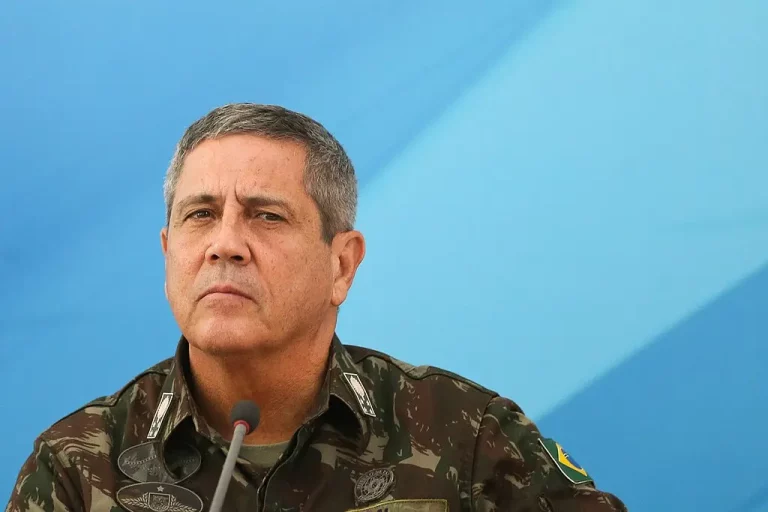

Domenico Losurdo (1941-2018), um dos maiores intelectuais da história do marxismo.

Um pensador dos condenados da terra.

É comum ouvirmos falar de forma genérica que “a esquerda tem que fazer uma autocrítica dos seus erros passados”. Os autores dessa frase partem, no entanto, de um pressuposto falso. Essa autocrítica não só existe, como desde a década de 1990 até hoje é praticamente impossível se afirmar marxista sem citar os “erros do passado”. A autocrítica, porém, parece nunca ter fim. Como um fiel católico, quanto mais perdão pedimos, mais pecados parecemos ter.

O nível de domínio ideológico dessa falsa concepção de “autocrítica” é tão grande que, habitualmente, quando se necessita de um exemplo negativo para criticar um governo, partido ou movimento de direita, o exemplo é buscado no nazifascismo ou em algum país socialista. Jair Bolsonaro já foi comparado com Lênin, Hugo Chávez, Mao Tsé-Tung e Fidel Castro. Na hagiografia do mundo construída pelo liberalismo em que se conta: “era uma vez um mundo feliz para sempre e democrático; um dia, porém, dois lobos maus – o nazismo e o comunismo – tentaram devorar a Dona Democracia.” Mas o liberalismo consegue derrotar os dois, e Fim da História!

Para compreendermos de verdade porque isso não tem nada a ver com autocrítica – não passando de uma expressão do anticomunismo [1] – cabe buscar adentrar-se nos fundamentos dessa ideologia caracterizando seus aspectos centrais, fundamentos teóricos e seu balanço histórico da modernidade burguesa. Depois de feito esse percurso, buscaremos pontuar o papel da falsificação histórica, retirada dos horrores da história dos comunistas do seu quadro histórico-concreto e pontuar a substancial ignorância que existe na esquerda brasileira sobre produções recentes que derrubam vários mitos da Guerra Fria. Terminado esse caminho, finalizamos com a conclusão.

A hagiografia do liberalismo, o recalque da questão colonial e o mito da não violência

Marx ironiza as visões românticas sobre o surgimento do capitalismo a partir do esforço individual de uma parte mais laboriosa e disciplinada da população, e diz que: “na história real, como se sabe, o papel principal é desempenhado pela conquista, a subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência” (MARX, 2015, p. 786). O que Marx combate é uma autoimagem do liberalismo, produzida por seus próprios ideólogos e vencedora ao final do século XX, que coloca a história do liberalismo como um caminho inexorável em defesa das “liberdades individuais” e da democracia contra seus inimigos – especialmente o movimento operário.

Na história real o liberalismo nasce compreendendo que os direitos naturais não se estendiam aos escravos, povos coloniais, mulheres e trabalhadores, como bem demonstra Losurdo (2006, p. 13-42; 2017, p. 179-211). Ao contrário da visão muito difundida, o liberalismo nasce organicamente conectado com a escravidão. Não só grandes pensadores liberais, como John Locke e Adam Smith, eram abertamente a favor do lucrativo negócio da escravidão colonial – sendo Locke acionista numa empresa de tráfico de escravos; como também a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Americana deram grande impulso ao negócio da escravidão[2].

O direito de voto também era negado aos trabalhadores. Immanuel Kant, Bernard Mandeville, Barão de Montesquieu, Alexis de Tocqueville e muitos outros justificavam, a partir de diversos argumentos, a restrição ao direito de voto para os operários. Um dos argumentos mais comuns era de que os operários são “instrumentos de trabalho falantes”, “máquinas bípedes”. Em suma, seres despidos da razão e das luzes e incapazes de participar do poder. Muitos pensadores liberais, como o Barão de Montesquieu, ainda sublinhavam que a participação do povo nos negócios políticos tinha potencial de criar o caos na República e ameaçar a propriedade privada (LOSURDO, 2004. p. 15-60). Por falar em Tocqueville, é oportuno lembrar que o autor, no seu clássico “A democracia na América”, definiu os EUA como um exemplo de democracia a despeito da escravidão dos negros, o extermínio dos povos indígenas peles vermelhas e as formas de segregação racial que enfrentavam os negros livres – a democracia na América era democrática porque a raça dos senhores, os proprietários brancos, desfrutava de um regime constitucional-representativo. (LOSURDO, 2006b, p. 83-86; TOCQUEVILLE, 2005).

O alargamento da esfera dos portadores de direitos naturais do homem, o fim do sistema colonial clássico, a derrubada de regimes de apartheid, a luta pelo sufrágio universal e a criação de uma democracia burguesa que não fosse um regime constitucional com direitos políticos apenas para burguesia não foram conquistas do liberalismo em defesa das liberdades individuais, mas vitórias do movimento operário e das lutas de libertação nacional nas colônias contra o liberalismo (LOSURDO, 2015).[3]

A primeira tese fundamental do anticomunismo atual, portanto, é a exclusão do liberalismo da sua história real, transformando-o em um mito, produzindo uma hagiografia liberal. Esse mito está profundamente ligado a outro elemento central: o recalcamento da questão colonial. A história da dominação colonial, ser constitutivo do capitalismo, é apagada como se nunca tivesse existido ou tratada de forma idílica, uma versão atualizada da ideologia do “fardo civilizatório do homem branco” (LÊNIN, 2016; LOSURDO, 2017).

Podemos usar três exemplos ilustrativos desse recalcamento da questão colonial na história do capitalismo. O filósofo Norberto Bobbio defendia nos anos posteriores à Segunda Guerra que os comunistas precisavam incorporar o liberalismo na sua teoria e prática de governo nos países socialistas. O comunista italiano Palmiro Togliatti, porém, faz o seguinte questionamento: “Quando e em que medida foram aplicados aos povos coloniais aqueles princípios liberais sobre os quais se diz fundado o Estado inglês do século XIX?” E prossegue afirmando que “a verdade é que a doutrina liberal […] está fundada numa discriminação bárbara entre as criaturas humanas, que se alastra não só nas colônias, mas na própria metrópole, como demonstra o caso dos negros estadunidenses” (TOGLIATTI apud LOSURDO, 2018, p. 72).

Bobbio sabia que liberalismo e democracia não são convergentes e que essa última foi uma construção das lutas do movimento operário; ao mesmo tempo, pensava o liberalismo apagado da questão colonial e absolutizava uma certa visão da história do liberalismo na realidade europeia – balanço histórico em si também mitificado[4]. Basta citar, por exemplo, a realidade colonial da Irlanda. Já a filosofa alemã Hannah Arendt, no seu clássico livro “As Origens do Totalitarismo” (ARENDT, [1949] 2012), começa falando do imperialismo europeu na África e Ásia e mostra como instituições totais, como o campo de concentração, foram uma criação da política colonial dos Estados europeus. Eis que, misteriosamente, na terceira parte do seu livro, o imperialismo colonial desaparece de cena e o totalitarismo diz respeito apenas ao nazismo e a URSS (ARENDT, 2012, p. 415-611).

Progredindo nesse caminho, no seu livro “Sobre a revolução” (ARENDT, [1965] 2011, p.92-158), a filósofa afirma que a Revolução Americana, ao contrário da Francesa, garantiu a “liberdade” constituindo-se num processo revolucionário não violento que nunca conheceu episódios como o terror jacobino. A Revolução Americana, por não ter a questão social como centro, evitou os perigos totalitários presentes no pensamento e na ação de uma tradição histórica que vai de Robespierre, Marx, Lênin e encontra seu ápice em Stálin. O colonialismo interno dos EUA com a “marcha para o oeste” e o extermínio dos peles vermelhas, a ampliação da escravidão, o regime de supremacia racial e a ação imperialista dos EUA nos anos pós revolução – expropriação de territórios do México, anexação do Havaí, neocolonialismo nas Filipinas,etc. – não têm peso na construção teórico-filosófica e no balanço histórico da autora. Sai a análise histórica, e assume o papel central a apologia.[5]

Só que a apologia em Arendt ainda é indireta, tendo como fundamento o ocultamento. Já com o historiador Niall Ferguson, há uma exaltação do colonialismo. Ferguson é um saudosista do Império inglês e do colonialismo ocidental. Ele reconhece vários de seus atos de barbárie, como os massacres, práticas de tortura em massa, campos de concentração, segregação racial; mas, a despeito de tudo isso, celebra o Ocidente liberal como portador de valores superiores de democracia, direitos humanos, etc. (FERGUNSON, 2010; 2011) [6]. Ainda atribui ao Ocidente o mérito inquestionável de ter fornecido uma via à modernidade para os colonizados. Nesse sentido, por exemplo, não importa se quase metade da população do Congo foi massacrada pelo colonialismo belga; mesmo assim, a Bélgica representava a civilização contra a barbárie nativa e possibilitou a esse povo “entrar na modernidade” (LOSURDO, 2017, p. 253-308).

O apagamento da questão colonial e a apologia do imperialismo caminham pari passu com o terceiro mito burguês: a não violência. Na visão ideológica do capitalismo, a violência não é parte constitutiva e estrutural do funcionamento desse sistema socioeconômico. Segundo Habermas (2011) e Arendt (2011), a política é por essência uma ação humana mediada pela comunicação e o consenso (ROUANET, 1987). No plano filosófico, está excluída a violência que existe na história real. Para Joseph Schumpeter, o capitalismo não tem qualquer necessidade de guerra e violência, sendo esses fenômenos um resquício de elementos pré-capitalistas [7]. A violência na política é uma perversão introduzida pela tradição democrático-revolucionária que vai do jacobinismo ao bolchevismo [8].

Os massacres nas metrópoles capitalistas como a repressão à Comuna de Paris, o assassinato de militantes na Revolução Alemã de 1918, as duas grandes guerras mundiais, o ciclo de ditaduras empresariais-militares na América Latina, massacres como o dos comunistas na Indonésia e tantos outros episódios históricos não perturbam a visão do liberalismo e da democracia burguesa como essencialmente não-violentos (MAGRI, 2014, p. 76-84).

A partir desses três pilares é que toda violência, repressão e aparecimento de instituições totais nas experiências socialistas devem ser vistas. Não em um quadro histórico-concreto em toda sua complexidade, mas como um derivado necessário da ideologia marxista, ela própria portadora de um vírus essencialmente totalitário – em suma, uma excepcionalidade histórica em um mundo democrático e pacífico. Nesse sentido, é dever de todos os comunistas que fizeram a devida “autocrítica” olhar toda sua história como o ápice – ao lado do nazifascismo – da barbárie na modernidade. Podemos ilustrar essa tese a partir da abordagem de duas figuras históricas do primeiro plano durante a Segunda Guerra: Winston Churchill e Josef Stálin.

O primeiro é considerado um grande estadista e democrata. Churchill, todavia, foi um político que ganhou notoriedade como um fanático defensor do império colonial inglês. Era um entusiasta da white supremacy (supremacia branca), considerava os povos colonizados como bárbaros, foi responsável por inúmeros massacres coloniais na Índia, defendeu com obsessão o esmagamento militar da Rússia Soviética e nutria muitas simpatias pelo fascismo italiano [9]. Segundo Gandhi, o governo inglês de Churchill era “hitleriano” e aplicava na Índia tudo o que os nazistas defendiam[10].

A despeito de tudo isso, é possível, sem quaisquer problemas, reivindicar Churchill como exemplo de democrata; já qualquer menção a Stálin que não seja a mais apressada condenação, é lida como adesão ao totalitarismo. Não importa se durante a liderança de Stálin na URSS houve um firme apoio aos movimentos de libertação nacional, combate ao racismo e ao apartheid; se a URSS, sob Stálin, foi o primeiro país do mundo a criminalizar o racismo na Constituição de 1936 e a pôr em prática uma eficiente política educacional e cultural de promoção da igualdade racial; ou se a URSS tornou-se, no auge do stalinismo, um centro mundial de formação política, cultural e militar totalmente gratuita para milhares de pessoas quebrarem as correntes do colonialismo; ou se toda periferia do sistema capitalista, da África do Sul passando pela Argélia, Vietnã até o gueto negro dos EUA, Stálin era símbolo de libertação e emancipação (MAGRI, 2014; LOSURDO, 2010; SALEM, 2008).[11]

O ato de considerar, concretamente, a dialética entre emancipação e desemancipação nas experiências socialistas, é imediatamente interditado pela ideologia burguesa. Aliado a isso, os próprios momentos de horror – e eles aconteceram! – devem ser retirados do quadro histórico real e reduzidos a uma abordagem dedutiva da ideologia ou da personalidade de tal ou qual líder. Nesse sentido, a repressão stalinista é desconectada do permanente estado de exceção imposto à URSS pelo imperialismo e seus atos de sabotagem, terrorismo, ameaça de guerra, bloqueio econômico, etc.

Um exemplo é suficiente para demonstrar isso: quando os comunistas conseguem chegar ao poder na China, a cúpula do Estado norte-americano além de ameaçar usar armas atômicas, impôs um duro bloqueio econômico. Eles sabiam que como os comunistas não tinham experiência na administração da economia urbana, o bloqueio econômico, junto de outros expedientes, como a pressão militar permanente, conduziriam a erros (POMAR, 2003). O “Grande Salto para Frente” nada mais foi que uma tentativa desesperada de queimar etapas no desenvolvimento econômico para superar as fragilidades da economia subdesenvolvida sabotada pelo imperialismo. Frente aos erros e tragédias desse período histórico da China, porém, essa “parte” da história incomoda, deve ser apagada e tudo se resume a um instinto assassino dos comunistas.

Na guerra, a primeira vítima é a verdade

No quadro hegemônico do balanço histórico do movimento operário comunista no século XX, não é exagerado insistir na retirada das condições histórico-concretas onde os horrores foram produzidos. Isso, evidentemente, não significa nenhum relativismo moral, mas uma compreensão verdadeiramente científica da história [12]. A requisição por um balanço histórico sério torna-se ainda mais urgente com a percepção de que a ideologia dominante, na sua operação de escrita da história, recorre à pura e simples mentira. Vejamos.

Os números fantásticos de mortos na URSS que sobem a cada ano sem o mínimo de rigor científico são um bom exemplo desse tipo de mentira [13]. Números de presos e mortos durante a repressão no período maoísta também são inflados – mesmo fenômeno que já atinge o jacobinismo francês (LOSURDO, 2018, p. 22). Mas, se nesse caso existe um falseamento a partir de uma base real (mortes realmente aconteceram), em outros, a mentira caminha livre de qualquer lastro na realidade. Podemos citar alguns exemplos: a) o mito de que Stálin confiava em Hitler e ele e a direção do PCUS ficaram surpresos com a quebra do Pacto de não agressão germano-soviético (Medvedev, 2006, p. 291); b) a existência de um suposto “Holodomor” contra os ucrânios, mentira fundamental para aproximar soviéticos e nazistas (cada um com sua “Solução final”) (LOSURDO, 2010, p. 198); c) a fome planejada na China que exterminou 90 milhões de camponeses (ARRIGHI, 2008, p. 375); e d) o antissemitismo soviético como política de Estado (LOSURDO, 2010, p. 217).

Guardado toda diversidade, no campo da direita, qualquer questionamento a essas mentiras é lido como algo inaceitável. No diverso campo da esquerda, no geral, é visto como um relativismo moral de alguém que ainda não aceitou a “necessária autocrítica”. Ora, recuperar a verdade histórica e mostrar, por exemplo, que o gulag soviético não pode ser comparado ao campo de extermínio nazista não significa dizer “o gulag era lindo”.

Nessa temática, a particularidade brasileira é ainda mais grave. A chamada “nova historiografia soviética”, que surge ao final dos anos de 1970 e ganha força na década seguinte, conseguiu derrubar vários mitos anticomunistas construídos durante a Guerra Fria. Essa historiografia, porém, simplesmente não tem espaço no mercado editorial brasileiro e também não é do interesse dos partidos de esquerda realizar sua divulgação [14]. Nesse sentido, as obras de Geoffrey Roberts, J. Arch Getty, Robert W. Thurston e Annie Lacroix-Riz, para citar alguns exemplos, continuam sendo desconhecidas do público leitor e do conjunto da militância brasileira.

Conclusão: superar a autofobia e realizar uma verdadeira autocrítica

Domenico Losurdo detalha um fenômeno interessante: grupos sociais derrotados, muitas vezes na história, passam a assimilar a ideologia, identidade e balanço histórico dos vencedores. Essa é a autofobia. A negação da história e identidade em um processo de fuga da história. Essa postura pode assumir uma feição de “direita” e outra de “esquerda”. Vários ex-comunistas renegaram esse passado vermelho, mesmo sendo dirigentes de partidos, e afirmaram que “nunca foram comunistas” e assumiram os “valores universais” do Ocidente: propriedade privada, democracia burguesa, OTAN,etc. Outros, porém, continuam se afirmando socialistas e lutam por uma sociedade pós-capitalista; mas fazem isso guiados pela ideologia dominante. Confundem, assim, autocrítica com autofobia, diz Losurdo:

Porém, apesar das assonâncias, autocrítica e autofobia constituem duas posições antitéticas. Em seu rigor, e até mesmo em seu radicalismo, a autocrítica exprime a consciência da necessidade de acertar as contas com a própria história; a autofobia é uma fuga vil desta história e da realidade da luta ideológica e cultural que sob ela que ainda arde. Se a autocrítica é o pressuposto da reconstrução da identidade comunista, a autofobia é sinônimo de capitulação e de renúncia da identidade autônoma (LOSURDO, 2004, p. 15).

Nesse sentido, a verdadeira autocritica não deve renegar toda experiência do movimento comunista do século XX. Posturas como defender um mítico “retorno a Marx” como se todos os líderes, militantes, partidos e movimentos no século passado tivessem traído a palavra sagrada revelada nas escrituras, não passa de uma fuga covarde da realidade e uma expressão da autofobia que redunda no anticomunismo. Esse tipo de postura nos impede, por exemplo, de responder uma pergunta fundamental que o século XX colocou aos revolucionários e que algumas experiências socialistas, como Cuba, ainda procuram responder: como garantir a democracia socialista e uma forma de liberdade superior – a de tipo burguesa – numa situação de estado de guerra permanente imposto pelo imperialismo e tendo que superar o subdesenvolvimento e a dependência?

A verdadeira autocrítica pressupõe, portanto, um balanço crítico e científico sobre o nosso passado; combatendo a ideologia dominante, inserindo os erros de nossa história em um quadro histórico-concreto e valorizando o nosso legado emancipatório. Sem o movimento comunista, dentre outras coisas, o mundo provavelmente ainda conheceria o nazismo e a escravidão racial aberta.

Pode parecer um truísmo – e de fato o é -, mas os intelectuais e ideólogos burgueses não estão interessados em divulgar e debater o legado emancipatório dos comunistas. Para eles, como já dissemos, tudo não passa de uma série infinita de horrores. Se não defendermos criticamente a nossa história, ninguém o fará. O nosso passado será expropriado – como é a mais-valia dos trabalhadores – e o futuro, interditado. Como bem disse Walter Benjamin na famosa tese 7 sobre o conceito de História: “O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer”.

Notas:

Referências:

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Companhia das Letras, São Paulo, 2012.

_______________. Sobre a revolução. Companhia das Letras, São Paulo, 2011.

ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim – origens e fundamentos do século XXI. Boitempo Editorial, São Paulo, 2008.

FERGUSON, Niall. Colosso: ascensão e queda do império americano. Planeta, São Paulo, 2011.

_______________. Imperio: como os britânicos fizeram o mundo moderno. Planeta, São Paulo, 2010.

HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo – vol. 1: Racionalidade da ação e racionalização social. Martins Fontes, São Paulo, 2011.

LÊNIN, V. I. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Expressão Popular, São Paulo, 2016.

__________. Lenin e a revolução de outubro – textos no calor da hora (1917-1923). Expressão Popular, São Paulo, 2017.

LOSURDO, Domenico. A luta de classes. Uma história política e filosófica. Boitempo Editorial, São Paulo, 2015.

__________________. Contra-história do liberalismo. Ideias e Letras, São Paulo, 2006.

__________________. Democracia ou bonapartismo? Triunfo e decadência do sufrágio universal. Editora Unesp, São Paulo, 2004.

__________________. Fuga da história? A Revolução Russa e a revolução chinesa vistas de hoje. Editora Revan, Rio de Janeiro, 2004.

__________________. Guerra e revolução – o mundo um século após Outubro de 2017. Boitempo Editorial, São Paulo, 2017.

__________________. Liberalismo. Entre a civilização e a barbárie. Editora Anita Garibaldi, 2006, São Paulo.

__________________. O marxismo ocidental. Como nasceu, como morreu, como pode renascer. Boitempo Editorial, São Paulo, 2018.

__________________. Stálin – uma história crítica de uma lenda negra. Editora Revan, Rio de Janeiro, 2010.

MAGRI, Lucio. O alfaiate de Ulm – uma história possível do Partido Comunista Italiano. Boitempo Editorial, São Paulo, 2014.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política – Volume I. Boitempo Editorial, São Paulo, 2015.

MEDVEDEV, zhores A.; MEDVEDEV, roy A. Um Stálin desconhecido: novas revelações dos arquivos soviéticos. Editora Record, Rio de Janeiro, 2006.

POMAR, Wladimir. A Revolução Chinesa. Editora Unesp, São Paulo, 2003.

ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do iluminismo. Companhia das Letras, São Paulo, 1987.

SALEM, Jean. Lênin e a Revolução. Expressão Popular, São Paulo, 2008.

TOCQUEVILLE, alexis. A democracia na América. Leis e costumes – Livro I. Martins Fontes, São Paulo, 2005.

VIEIRA, Luiz Vicente. A Democracia com pés de Barro: O diagnóstico de uma crise que mina as estruturas do Estado de direito. Editora UFPE, Recife, 2006.