A chegada da Covid-19 ao Brasil veio acompanhada de uma série de duros golpes ao presidente Jair Bolsonaro. Ela ocorreu quando Bolsonaro se preparava para um enfrentamento com o STF e o Congresso, o que significou uma reorganização em suas próprias fileiras. Levando o general Braga Netto à Casa Civil, o presidente fortalecia o governo em troca de enfraquecer sua influência pessoal e a de seus filhos sobre a máquina do governo. A pandemia, no entanto, fez com que essa troca de influência por força fosse quase um movimento em falso. A pandemia foi então aproveitada por governadores que, talvez já reticentes com os movimentos do presidente contra os outros dois Poderes, viram em seu segundo movimento em falso – a postura que adotou, ignorando e minorando a gravidade da doença – uma oportunidade para tensionar e se afastar de Bolsonaro, o isolando. Houve ainda a atuação do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que longe de manter uma postura decisiva de enfrentamento à pandemia, oferecia no entanto veias de desgaste a Bolsonaro.

Durante todo esse período, os militares se fortaleceram. Em cada novo conflito, apareciam como mediadores e moderadores, que atravessavam o campo de batalha trazendo cartas, demandas e promessas de paz daqui para ali. A cada baixa nas fileiras governamentais, estabeleciam também alguns dos seus, além de servirem como oráculos das decisões por detrás das brumas da guerra. Assim foi com a saída de Mandetta – subiu Nelson Teich, mas para “secretário-executivo” do Ministério foi apontado o general Eduardo Pazuello, Comandante da 12ª Região Militar da Amazônia. O próprio general, em entrevista à VEJA, jogou um pouco de água no chopp de quem insiste na separação entre Forças Armadas e “políticos militares”: “Não tem que aceitar nada. É missão. Eu sou comandante da 12ª Região Militar em Manaus, sou da ativa. E continuo comandante de tropa. Vim cumprir uma missão, que é auxiliar o novo ministro nessa transição e entrar com uma equipe forte para ele não ficar sozinho nesse momento. Estou indo como instituição, não como o Eduardo Pazuello.”

O Partido Fardado, assim, mantinha-se em uma posição de influência dupla. Era a chave para a moderação tanto do presidente quanto das instituições e governadores: a cada nova escaramuça se fortalecia como essencial a ambos os campos em disputa. Com as manifestações do 19 de abril, no entanto, Bolsonaro mudou a situação. Como foi colocado em artigo anterior, a partir daquele momento não há volta. Nenhum dos atores em conflito dentro da República pode ignorar a espada que o outro tem sobre sua cabeça. E cada um só pode decepar o outro com o favor dos militares. O Partido Fardado deixava de ser o peso na balança – influenciando, moderando, desescalando e tensionando de acordo com seus interesses – e passava a ser a balança em si; não mais meio, mas objetivo disputado, sem o qual a própria segurança não é alcançável. Nesse jogo, Bolsonaro se adiantava, oferecendo a narrativa da “conspiração dos Poderes” contra si e ensaiando mobilizar suas bases, antes mesmo que o Congresso se dispusesse a abrir um impeachment. Especial importância teve a transmissão de Bolsonaro assistindo a uma outra transmissão, na qual Roberto Jefferson denunciava a tal “conspiração do filho de César Maia [Rodrigo Maia], do PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário)” e sugeria chegada a hora de “tirar o revólver da gaveta” para defender Bolsonaro.

No entanto, a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, em tons espetaculares, foi mais um duro golpe a Bolsonaro. Primeiro porque, com ela, influencia-se a imagem do presidente com parte de sua base de popularidade. Segundo, porque é um indicativo, para os interessados no jogo da República, tanto de que o governo é uma canoa furada – e assim Moro teria espertamente a abandonado enquanto havia tempo de disso se beneficiar – quanto que ele perde apoio de setores importantes da burocracia jurídico-estatal, representantes, naturalmente, de determinados setores econômicos nacionais e de interesses internacionais. Terceiro, por fim, porque por ela se pode chegar a crimes – o Procurador Geral da República, Augusto Aras, logo se apressou a solicitar um inquérito ao STF para apurar as denúncias de Moro.

Se antes a esperteza de Bolsonaro foi demonstrada nas manifestações do Dia do Exército, com as quais dava um passo em frente e mudava um pouco o jogo, agora fica revelada sua fraqueza, com o presidente exortando aos meios institucionais, tentando trocar cargos por apoio contra um eventual impeachment no Congresso e se preparando para a votação do novo presidente da Câmara, que deve ocorrer no começo do ano que vem.

As observações que fazíamos sobre como a Lava Jato era uma força capaz de jogar com o caos, enquanto o Partido Fardado era representante da ordem (e de um novo ordenamento) tomaram assim contornos tão absolutos com o movimento de Moro que chega a ser irônico. Moro possivelmente implodiu a tática de Bolsonaro, desordenou suas bases de apoio, o jogou em uma batalha jurídica – além da parlamentar – e, o que é mais importante, terminou em posição na qual não será ele o beneficiado caso Bolsonaro seja retirado – o que reforça a importância dos militares, que têm na figura de Mourão aquele que pode, se feito presidente de um futuro governo pós-pandemia, oferecer cargos à vontade.

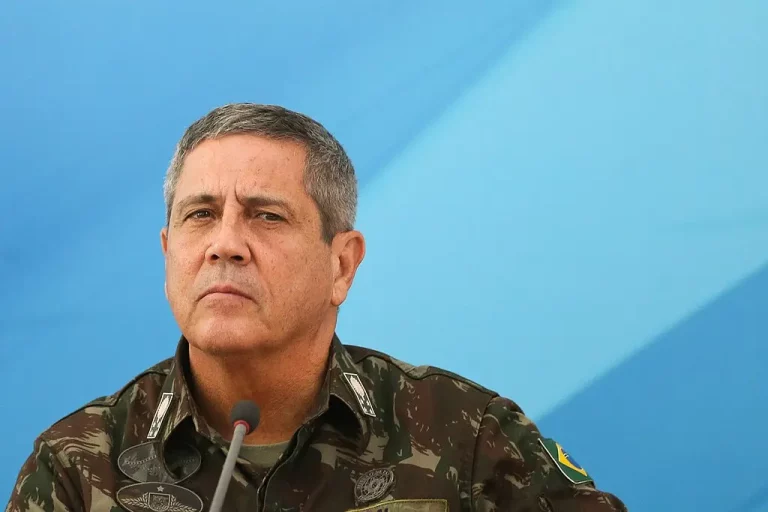

O presidente distribuindo cargos num momento como este é demonstração de fraqueza. Alguns acreditam que Bolsonaro estaria prestes a “quebrar” o centrão distribuindo cargos, até mesmo apontando como um fundamental aliado Roberto Jefferson. Também não é Kassab, líder do PSD, o Maquiavel salvador do governo: vê Braga Netto como “primeiro-ministro” e vai para onde imagina poder tirar alguma coisa – Bolsonaro não tem nada que não possa ser oferecido por outro governo.

Por outro lado, os militares são ao mesmo tempo necessários aos que querem um impeachment quanto aos que dele querem se defender. Inclusive do ponto de vista institucional – a Casa Civil, antes ocupada por Onyx Lorenzoni, está em mãos do general Braga Netto, e a Secretaria de Governo, antes de Santos Cruz, é ocupada por Eduardo Ramos. As duas instituições são fundamentais para o processo de convencimento e formação de maioria parlamentar. Quem tem a função de disciplinar a coalizão e mesmo o Congresso em geral é a Casa Civil e a Secretaria de Governo. Assim, os militares possuem a chave do portão. São eles que podem oferecer mais para líderes do Congresso, ameaçá-los ou mesmo barrar o impeachment. No caso da disputa sair do plano puramente institucional, é também aos militares que se deve olhar. Afinal, é somente com eles que a oposição pode se defender de uma possível mobilização bolsonarista, ao mesmo tempo que é somente com eles – no mínimo, com sua anuência – que essa mesma mobilização pode render frutos.

“E se faltassem aos militares razões próprias para desejá-lo – o que não parece ser o caso –, é certo que a autofagia do sistema faz com que as elites os procurem. O sistema político se esvazia, seu caráter abstrato não é capaz de conter as contradições da realidade. Os representantes da força econômica real buscam os representantes da força política real; o matrimônio sagrado (ou profano) se realiza”, é o que escrevemos em Carta no Coturno – A volta do Partido Fardado no Brasil. Poderíamos também tomar as palavras de Mourão: se a instituições não resolverem “o problema político” seria necessário uma intervenção. Ou, ainda, em resumo: na briga de Poderes com punhais cegos e abstratos, chega o momento de mostrar quem tem um punhal afiado e concreto. Este punhal são os militares.

Mas há quem não o reconheça. Com pedidos de impeachment se avolumando como cresce o número de novos casos de Covid-19, os inquéritos nas mãos do STF, e uma situação em que solução só há no movimento de um dos polos contra o outro, há quem ache que o futuro do Brasil seja questão de parlamentos e tribunais, não de fuzis e coturnos.

Mas mesmo se nos restringirmos às opções institucionais, no mínimo cabe lembrar a todos quais são as outras alternativas, independente de concordar com nossa análise. A cassação da chapa depende do TSE julgar questões como o disparo de notícias falsas dirigidas contra o candidato do PT em 2018, Fernando Haddad. Se o julgamento ocorrer até o fim deste ano, ocorrem novas eleições diretas. Se a chapa é condenada ano que vem, ocorrem eleições indiretas no Congresso. É improvável termos um julgamento sobre isso no meio de uma pandemia de coronavírus, e em agosto a questão vai para as mãos de outro relator. Ainda existe a possibilidade do TSE decidir por cassar apenas Bolsonaro, o que dispensaria eleições e levaria Mourão à presidência.

Alguns estão anunciando que a chapa será cassada sem falar das alternativas possíveis, inclusive contando com eleições diretas. O que é mais fácil: realizar novas eleições ou aceitar um governo Mourão? Esperam que depois de um ano de crise econômica, crise política e crise pandêmica na saúde pública, as instituições gastem energia para realizar novas eleições. Um impeachment por si só traz desgaste político e econômico. Os militares já são referidos como um “círculo positivo dentro do governo”, que faz as coisas funcionarem. Do ponto de vista dos grandes empresários e financistas, bem como do próprio político, o que gera mais incerteza e consome mais energia: Mourão assumir o governo e governar, ou realizar novas eleições? Mourão será a opção da estabilidade e a continuidade da pandemia pode ser colocada como fator crucial (por enquanto, ainda estamos em um cenário pessimista, com o aumento do número de mortes).

Isto está inserido na própria lógica que as elites econômicas vêm adotando na política do Brasil: políticas impopulares e anti-populares aumentam uma tensão e fortalecem uma certa lei de ferro do poder; é possível se preocupar menos com o povo consolidando bases de uma coalizão de apoio no próprio Exército.

Não só de força se faz o poder, é verdade: o poder é também sobre legitimação. Os militares conseguem oferecer algo para um futuro pós-pandêmico e são eles que estão oferecendo o principal bem público da atualidade, que é a resposta à pandemia, ocupando um lugar especial na política. Conseguem se mostrar mais capazes para prover bens públicos, mas também privados, para conquistar apoio (entendendo “bens públicos” políticas que beneficiam a sociedade e “bens privados” por benefícios exclusivos como cargos), enquanto o presidente se vê com dificuldade de se mobilizar para prover para suas bases.

Depois que Bolsonaro sair, o essencial para qualquer um que for se assentar no poder é velocidade. E o que os “democratas” querem agora não é velocidade, eles vão querer ser “pacientes” e “esperar” – esperar para esse objetivo é fatal, é esperar para outro aparelhar o poder e reordenar o jogo. Os generais que estão no poder terão uma oportunidade de aplicar seu próprio poder e tomar as decisões de governo. Abririam mão?

Toda coalizão de transição (a que está para tirar o poder de um incumbente para entregá-lo para um desafiante) é mergulhada na incerteza – todos os atores são, com a diferença que a coalizão tem algo a perder. Nesse momento de velocidade e incerteza, acreditamos que existe uma tendência na política de buscar por um ponto focal de concentração, tendência que já guarda semelhanças com o que alguns sugerem com a “frente ampla”. Quando isso acontecer, devem ocorrer “pregões pelo poder” e posições divergentes, e é plausível que alguns sonhem com as possibilidades das eleições indiretas, mas o primeiro ponto focal e o que mais rapidamente vai tomar o aparato é Mourão – lembrando que aqui a expressão tomar tem elementos quase metafórico, já que o aparato já está sendo ocupado por militares. Uma tendência de lealdade que normalmente favorece o incumbente nesse caso conta menos, pois Bolsonaro sequer construiu grande afinidade com aqueles que poderiam sustentá-lo.

Quem acredita em eleições diretas tem que entender que o caminho mais simples para isso seria cassar a chapa neste ano ainda – “simplicidade” que beira o impossível.

Não contentes, alguns pensam que o caminho seria conseguir votos não só para um impeachment, mas para uma emenda constitucional que mudasse o modelo de sucessão no Brasil.

Esta é a curiosa postura tomada pelo Partido dos Trabalhadores, que decidiu por tentar costurar com Rodrigo Maia a unificação e tramitação de duas propostas de emenda à Constituição (PECs) que alteram a forma de sucessão presidencial em caso de impeachment. Segundo fontes ouvidas pela Revista Opera, o partido trabalharia para que o vice-presidente Mourão assumisse com um mandato tampão, até que novas eleições fossem realizadas. A cúpula teria decidido por focar o trabalho do partido no Parlamento, se recusando a preparar suas bases para qualquer cenário de eventual tensão, e estaria especialmente preocupada com uma candidatura de Sérgio Moro.

Chama atenção que o mesmo partido que, insistindo nas batalhas jurídica e parlamentar, não tenha conseguido barrar o impeachment Dilma em 2016; nem derrubar o impopular Temer (que acima de tudo não tinha a legitimidade do voto; nem impedir a prisão de Lula em 2018; nem conseguir colocá-lo como candidato; nem vencer as eleições, agora creia que, se contrapondo aos militares, possa conseguir por vias institucionais o fim de um governo absolutamente militarizado, com apoio consideravelmente maior do que o que gozava Temer e com aparente capacidade de mobilizar algumas bases – inclusive armadas – em sua defesa. Se fosse aprovada tal PEC, limitando a “solução Mourão” a um mandato tampão, é de se considerar a possibilidade de que, uma vez no governo, o general não siga as instruções constitucionais. Mais: é ainda possível que, tendo esse cenário desenhado, o Partido Fardado se decida definitivamente contra os Poderes. É assim que, buscando evitar um governo Mourão por vias institucionais, se estimula um efetivo golpe militar, que pode se valer no mínimo como uma continuação, agora com o poder da imposição da ordem, do “injustiçado” Bolsonaro. E, no caso contrário – isto é, caso tal PEC seja aprovada, o impeachment ocorra normalmente e Mourão acate a posição de presidente temporário – o irônico é que o PT estaria colaborando para habilitar uma candidatura de Sérgio Moro antes de 2022.

Professores uspianos, por sua vez, assinam uma espécie de manifesto na Carta Maior, que não fala dos militares, nem de Mourão; fala de “experimento autoritário furtivo” que “implementa-se aos poucos, alicerçado na letra da lei”, mas não de militares.

Há ainda aqueles que insistam que um impeachment “não é questão de quem assume”, mas, antes, um movimento de “valor civilizatório” que “deixaria claro que a sociedade brasileira não admite ser comandada por alguém que se demonstra tão inepto e com interesses exclusivos de autopreservação”. Assim, tomar em conta quem assumiria depois do impeachment seria “uma cortina de fumaça que demonstra desconfiança na força destituinte da soberania popular”. Interessante concepção de “confiança na força destituinte da soberania popular” que se expressa pelas movimentações de um Congresso que, há pouco, aprovava os mais terríveis ataques ao povo e ao Brasil. Também não se deve deixar de lado o fato de que os que insistem nessa confiança na “soberania popular”, que exclui do horizonte qualquer cálculo estratégico para se inebriar de sonhos infantis, igualmente não tenham conseguido mobilizá-la em 2016, 2017 e 2018, nem tampouco durante aqueles momentos em que se vivia sob o governo Bolsonaro sem viver em meio a uma pandemia. De fato, a confiança na soberania popular parece ser imensa; mas a confiança da soberania popular, em troca, é murcha. O partido em questão, afinal – que felizmente diverge internamente sobre tão genial tática – tem mirrados dez deputados na Câmara.

Vivemos um momento em que anomia se apresenta na própria ordem burguesa, como vem fazendo desde 2016 – os ordenamentos estão bagunçados; mais do que isso, por mais que exista um ordenamento legal, o regime, os procedimentos de governo, estão em questão. A exceção aparece como limite da política e os atores com alguma força passam a disputar a decisão excepcional, que em última instância remete ao poder constituinte, que institui uma nova ordem, novas relações entre os atores e que pode, até mesmo, propor propriamente uma nova carta constitucional (como defende Mourão). Para a tal “soberania popular” resta só ser um “poder destituinte”, que parece amputado para se reduzir a um processo institucional de impeachment, perdendo o sentido proposto pelo jurista Agamben de “poder que depõe de uma vez por todas a lei”. Independente de discussões conceituais, esse “poder destituinte” não ordena nada, só abre o caminho para outros ordenadores.

Se a ideia de poder destituinte vem de uma preocupação com o crescimento do “estado de segurança”, é também estranho ignorar o espaço onde convergem as novas tecnologias securitárias de controle e uma ideologia de segurança nacional. Qualquer discussão sobre “experimento autoritário furtivo” deve referência ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que tem poderes ministeriais e uma doutrina própria. O gabinete se consolida como estrutura de estado, unificando serviços de inteligência sob sua égide, ampliando sua capacidade de monitoramento e informado por uma nova ideologia de segurança nacional, marcada por ideias sobre “guerra híbrida” e concepções políticas radicais que alguns acreditariam estar restritas aos neoconservadores bolsonaristas.

Como alertamos aqui ano passado, a família Bolsonaro tinha pretensões de usar a Polícia Federal como base para a criação de seu próprio aparato de segurança, distinto do GSI. Eduardo Bolsonaro se inspirava no “Serviço Secreto” do governo federal dos Estados Unidos. Apesar de Heleno, chefe do GSI, ter acompanhado o presidente para todos os lados no início do mandato, Carlos Bolsonaro atacou abertamente o ministério, dizendo que não andam com guarda-costas do GSI. O mesmo Carlos Bolsonaro que aparece agora como peça chave do “gabinete do ódio”, elemento central da estratégia do presidente.

Dentro dessas pretensões bolsonaristas, Moro serviria para balancear o elemento militar e seria um trunfo a ser trabalhado com os olhos atentos de suseranos dos EUA (protetores de seu vassalo, Sérgio Moro).

Da mesma forma, hoje o círculo bolsonarista da chamada “ala ideológica”, dos acólitos de Olavo de Carvalho, não se comporta de maneira mais agressiva por seguir um protocolo de autoritarismo furtivo, mas por se debater perante a potência dos militares no governo, tentando garantir a importância política do Presidente da República através do comportamento caótico, e agitando uma massa de apoiadores. No Ministério da Justiça entra Mendonça no lugar de Moro, já colocado para bater de frente com a Polícia Federal que ele em tese tem sob seu comando.

Mas se alguns pecam por uma bem-intencionada ingenuidade, há também aqueles que, em um pragmatismo mambembe e sem posição, defendam que “se Bolsonaro entregar o governo para ele [Mourão], o Brasil chegará em 2022 em melhores condições”.

É natural que o grupo destes faça questão de enfatizar as diferenças dos militares no governo em relação ao presidente em exercício, lamentando que eles não comandam os passos de Bolsonaro e enfatizando sua superioridade em relação ao “círculo interno” do presidente.

Na coalizão dos cínicos com os ingênuos, alguns tentam jogar areia nos olhos de todos, reduzindo a existência dos militares a uma nulidade, uma irrelevância, com discursos prontos sobre “militares que viraram políticos, não política militar”. Para alguns, parece que a única coisa que importa é o espetáculo de piruetas do bolsonarismo e os ministros militares são cobertos pela máscara ideológica da burocracia perfeita, neutra, um aspecto cotidiano e desinteressante da política, como se essa presença não significasse nada e não tivesse implicações no jogo de poder. Enquanto isso, nossos intelectuais aplaudem um filme como Vice (de Adam McKay), sobre como vice-presidente Dick Cheney conduzia uma transformação da máquina presidencial dos Estados Unidos enquanto George W. Bush fazia suas piruetas e discursos – aplaudem, mas não aprendem; que se lembrem disso os que gostam de fazer comparações com outros países, olhem para a vanguarda do neoconservadorismo.

Há também o silêncio dos liberais – que agora levantam a cabeça para proclamarem-se democratas liberais -, sobre o Exército. É curioso que sobre isso calem enquanto comparam Bolsonaro com Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Após Maduro passar a ser chamado de “ditador” por resistir a ofensivas golpistas, em parte protagonizadas pelo Congresso, as explicações dos liberais brasileiros e gringos não partiam do “populismo” de Maduro, mas sim do fato dele se manter no poder graças ao apoio dos generais do Exército. Enfatizaram por muito tempo que Maduro se sustentava graças ao Exército, mas quando os liberais inventaram de comparar Maduro com Bolsonaro, se esquecem desse fator, ignoram os militares apesar do governo estar loteado por generais. Alguns deixaram a comparação ainda mais estapafúrdia, levando-a para o plano das milícias: generais saem de cena, Maduro estaria no poder “graças a milícias” (os especialistas são incapazes mesmo de diferenciar a Milícia Nacional Bolivariana dos pequenos círculos bolivarianos de comunidades de Caracas, menos ainda saberiam explicar como elas enfrentariam o Exército) e Bolsonaro teria um projeto de poder com base miliciana – são capazes de dizer até isso, imaginando Bolsonaro tomando poder com o apoio da máfia carioca cumprindo função paramilitar, mas ignorando o fator militar predominante que é a força do Exército.

Ao menos desde o impeachment de Rousseff, temos insistido que, do campos institucional e parlamentar, a esquerda brasileira não poderia esperar senão acachapantes derrotas. O foco, como argumentado em “Golpe é Guerra – Teses para enterrar 2018”, deveria ser na obtenção e organização de bases, capazes de oferecer aos partidos força real e concreta para um cenário futuro em que a institucionalidade estivesse já absolutamente violada. Somente isso, aliás, poderia servir de garantia da inviolabilidade da República – mas eram várias as vozes que diziam que “as instituições continuam trabalhando normalmente”. A continuação dessa premissa estratégica está em nosso enfoque no Partido Fardado como uma “carta na manga – ou no coturno” das classes dominantes. Sua presença na República, afinal, já significa um controle nada republicano sobre o sistema político, pois “a ameaça da guerra, da aniquilação, se torna instrumento da persuasão, e não a guerra ou a aniquilação em si”. Hoje, tal cenário está cristalino. As respostas dos três agrupamentos de esquerda que mencionamos são, portanto, as seguintes: primeiro, reconhecer o problema, mas buscar uma forma de contornar uma força cuja razão de ser é a guerra por ingênuos meios institucionais que, se aplicados, levariam meramente à inversão das posições do inimigo; segundo, ignorar o problema, deixando somente ao campo da imaginação – que pelo jeito não gosta das considerações estratégicas mais básicas – a solução; terceiro, considerar o problema solução.

Se, como escreveu Igor Mendes no A Nova Democracia, “os fascistas apelam ao povo; os ‘democratas’ aos generais”, corrigimo-lo, e apresentamos aqui outras cepas de democratas: os que imaginam poder guerrear com canetas; os que querem fazer da própria caneta extensão dos fuzis militares e, por fim, os democratas a quem os generais são invisíveis, e que insistem em assim mantê-los.

Palavras são só palavras, é certo. Mas que então digam a verdade: contra um governo da força, não há saída que não uma por ela aberta. Igualmente dela depende qualquer imaginado remendo nas leis. No passado, reconhecer isso significaria organizar esse força, e tê-la hoje ao menos mais preparada para atuar. De fato, não é algo que se faça em uma semana, em especial em meio a uma pandemia. A questão no entanto é maior do que isso. Um impeachment levará algum tempo, e é possível que seja só seja movido ao final da pandemia, quando as condições no Congresso estiverem mais favoráveis e a imagem do presidente mais desgastada – 600 reais por mês podem estender o apoio por algum tempo, mas quanto à morte, mal pagam um caixão, quem dirá encobrí-la. O que não se pode continuar tolerando neste cenário são ladainhas sobre um Mourão que, substituindo Bolsonaro, é “meramente um presidente”, governando em condições normais e absolutamente separado das Forças Armadas. Tal governo pode tomar formas absolutamente institucionais dentro da normalidade – mas não é dela que sua força vem. Assim, até por vias institucionais, dois anos são muita coisa. Podem significar reformas políticas ou eleitorais, vindas de um governo que tem como mote o combate à “desordem da Nação”, e que terá condições bastante especiais para aprová-las. Os que insistem na ênfase em Moro devem lembrar que essas condições poderiam muito bem incluir uma aliança jurídico-militar, com um governo liderado por generais aplicando o programa da Lava-Jato.