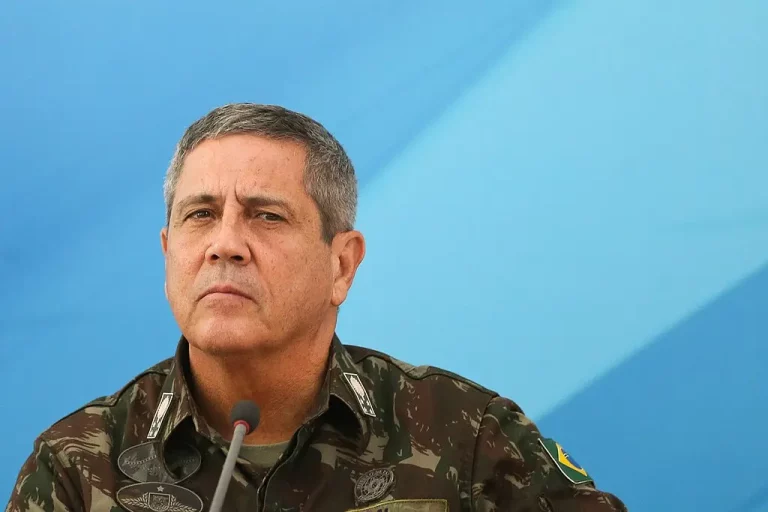

Como tenho insistido, a volta dos militares não é um fenômeno bolsonarista, mas antes o contrário. Este mês deu-nos um exemplo demonstrativo quando foi revelado que o então vice-presidente Michel Temer, um ano antes do golpe contra Dilma Rousseff, teve “vários encontros” às escuras com o alto-escalão militar, que se encontrava “preocupado com a situação política”. No governo, Temer foi fiel a seus novos confrades: além da recriação do Gabinete de Segurança Institucional e o apontamento do general Sérgio Etchegoyen para liderá-lo, com uma reforma profunda na Inteligência brasileira, o então presidente indicou generais para o Ministério da Defesa (o que não ocorria desde 1999), para o gabinete da Casa Civil, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (o que não ocorria desde 1997), para a presidência da Funai, além de ter nomeado o atual chefe da Casa Civil, general Braga Netto, como interventor na segurança pública do Rio de Janeiro.

Também é ingênuo imaginar que as teorias revisionistas e conspiratórias no corpo da tropa são fenômenos novos na caserna, emprestados de Olavo de Carvalho e Bolsonaro. O contrário, aqui, também é o real: até mesmo no catálogo da editora oficial do Exército, a BibliEx, é possível constatar que os militares antecedem o astrólogo-filósofo.

A recente e infame entrevista de Mourão à DW escandalizou ao deixar claro o nível de razoabilidade do vice-presidente, mas é oportuno lembrar que em seu histórico já era possível mirar a posições igualmente torpes; em sua despedida da ativa, Mourão já havia chamado o torturador Brilhante Ustra de “herói”, apontando ainda ali, em fevereiro de 2018, sua intenção de trabalhar por Bolsonaro, além de declarar que o então interventor no Rio não “resolveria o problema” porque não era também um interventor político. “Vamos lembrar do século 19, houve várias intervenções nas províncias. O interventor era o ‘Caxias’. Assumia o quê? O poder político e o poder militar. O [general interventor] Braga Netto não tem poder político. O Braga Netto é um cachorro acuado, no final das contas. Não vai conseguir resolver o problema dessa forma”, disse à época, revelando que no arsenal de suas aproximações sucessivas, o general Mourão considerava também intervenções militares que derrubassem governadores.

Apesar de percebida com atraso pela maior parte dos analistas e lideranças políticas do país, a ascensão dos militares na política brasileira (de maneira tão clara no governo Bolsonaro) forçou o desenho de uma série de novas análises e propostas sobre o abandonado tema dos militares no Brasil.

No entanto, muitas vezes as análises pecam por princípio, ao considerar que a “volta do Partido Fardado” é um fenômeno estritamente bolsonarista, que os militares são razoáveis (alegação especialmente popular no primeiro ano do governo Bolsonaro), que são absolutamente submetidos pelo presidente, ou que a motivação de suas esquisitas ideias, tardiamente descobertas, se assentam na aproximação do generalato com o capitão e seu estimado astrólogo-filósofo.

Essas teses, brotos de análises tortas, estiveram em alta nas últimas semanas, depois de uma torrente de conflitos entre os militares e o presidente terem adornado as páginas de jornais. Várias delas, senão todas, estão por exemplo na última coluna de Ruy Castro sobre o tema, na qual evoca ainda um traço psicológico do capitão-presidente, que quer “descontar as humilhações que sofreu em sua medíocre carreira no Exército e se vingar dos oficiais que um dia bramiram na sua cara por alguma corneta que tocou errado”. Ao contrário, parte considerável da redoma verde que circunda Bolsonaro está mais para antigos tocadores desacertados de cornetas ao seu lado do que esbravejantes dirigentes acima. E se há uma frustração em toda esta história, ela é compartilhada por todos os personagens: oficiais do Exército formados na ditadura, preparando suas promoções e carreiras em um momento em que o regime militar se desfazia; o capitão encontrou alternativa numa medíocre vida parlamentar, e os generais? Nele.

No artigo Memento mori, publicado no Correio Braziliense, o ex-porta-voz da Presidência, general Rêgo Barros, deu uma série de “recados” sobre o entorno presidencial. Disse, sobre um líder inominado, que “a soberba lhe cai como veste. Vê-se sempre como o vencedor na batalha de Zama, nunca como o derrotado na batalha de Canas. Infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói! E se não há mais escravos discordantes leais a cochichar: ‘Lembra-te que és mortal’, a estabilidade política do império está sob risco.” Houve ainda a chamada desmoralização do general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, quando Bolsonaro desautorizou-o sobre a vacina para a Covid-19; os atritos entre o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles – que chamou Ramos de “maria fofoca”; além da cizânia entre Mourão e Ricardo Salles e, enfim, entre o vice e o presidente. Todos esses conflitos têm motivado manchetes sobre como os generais têm sido humilhados por Bolsonaro, como estão decepcionados, como a hora do desembarque dos coturnos se aproxima.

Fugindo das platitudes ingênuas, há uma outra interpretação, sustentada por pesquisadores como Piero Leirner, que identifica um movimento contínuo de “irradiação de confusão”, de operações psicológicas-midiáticas emitidas pelos militares, que se traduzem nos seus conflitos com Bolsonaro e outros ministros. “[os militares] lucram nessa operação, jogando no colo do Bolsonaro e na família dele a ideia de que são completamente irascíveis, de que a loucura parte deles, que há um problema de personalidade, de que é tudo reflexo de uma chamada ‘ala ideológica’ que é incontrolável e irracional, enquanto, por contraste, os militares são iluminados como salvadores da Pátria”, diz. Mas se este é um método, resta ainda compreender seu fim, ou o que o motiva.

Antes de tudo, tudo o que é vivo busca sobreviver. Premissa válida para organismos vivos, é encontrada também nos organismos políticos. O segundo princípio de um organismo político é expandir-se, conquistar poder, o que se traduz em última instância em assegurar independência para si. É aí que a combinação forte de Bolsonaro com os militares tem sua porosidade.

Neste pacto, aquele se beneficia na medida em que protege sua estranhíssima escalada ao poder dos inimigos óbvios, já que um príncipe, nas palavras de Maquiavel, “deve ter duas razões de receio: uma de ordem interna, por parte de seus súditos, outra de ordem externa, por parte dos poderosos de fora. Defender-se-á destes com boas armas e com bons aliados; e se tiver armas terá sempre bons amigos.” Os militares, por sua vez, se beneficiam na medida em que encontram um caminho fácil para ocupar postos e consequentemente aumentar seu poder, empregando “todos aqueles meios que julguem ser necessários, seguindo os prazeres do príncipe e tomando gosto por todas aquelas coisas com as quais aquele venha a deleitar-se. Essa familiaridade te faz, primeiramente, viver seguro e, sem trazer perigo algum, te faz gozar da boa sorte daquele príncipe junto a ele e te traz toda comodidade para satisfazer o teu ânimo secreto. […] Se quereria, com os príncipes, não estar assim tão perto de modo que a sua ruína te cobrisse, nem tão longe que, arruinando-se aqueles, tu não estivesses a tempo de sobressair-te à ruína deles […]”, também nas palavras do florentino.

Um cavalo de tróia; uma estrutura de madeira frágil por si, mas a mais bem protegida que há no mundo pelos homens que a ocupam, e essencial a estes. Se fosse cavalo vivo, talvez tentasse se desvencilhar dos soldados abrigados no seu útero, que são afinal motivo de preocupação, de riscos, de falta de domínio, como rédeas. Mas, assim, seria somente mais um cavalo, tão vulnerável às flechas e ao fogo quanto qualquer outro, tão inútil e indefeso na conquista de fortalezas quanto um burro. Bolsonaro era “uma máscara estranha em busca de um tempo estranho”, nas palavras do marqueteiro João Santana na última semana. Máscara a ser posta, aproveitada, usada.

Compreender que o partido fardado é parte fundamental do conjunto do governo Bolsonaro é, portanto, tão importante quanto compreender que as partes também se hostilizam, não por discordância fundamental de caráter ideológico, psicológico ou de programa, mas pelo espaço para tocá-lo e para garantir sobrevivência (talvez para breve, talvez para o próximo ciclo eleitoral).

É importante limpar o campo das ingenuidades rotineiras que se sobrepõem dia-a-dia nas páginas dos jornais, e entender a lógica (muitas vezes aparentemente ilógica) não só nas razões da disputa, mas nas disputas em si, cuja pedra fundamental não é a sustentação do governo, mas a abertura de caminhos ao partido fardado, coisas que de fato às vezes se confundem.

Seguros da descrição, é necessário dar um passo à frente e estabelecer se essa luta de partes, fabricada ou não, sobrepujará a aliança, seja neste governo ou numa próxima eleição, e, se sim, que parte ou partes têm condição de fazê-lo. É um indicativo importante que a cada “desavença” ou “crise” do governo, os militares conquistem mais espaço, inclusive no manejo de relações políticas normais com outros atores (embaixadores, imprensa, deputados, senadores, bem como ministros expulsos do governo).

As opções estão abertas para os militares e são muitas: seguir no consórcio bolsonarista em 2022, se este se mantiver como fenômeno político-eleitoral; abandonar o consórcio bolsonarista, caso este esteja fragilizado para 2022, buscando a acomodação em um novo ou sua formação; ou a opção da força, da guerra, contra o consórcio bolsonarista ou outro, antes ou depois de 2022. É bom notar que esta opção, da força, segue sempre vigente, inclusive nos cenários anteriores, manifestando-se como pressão e ameaça excepcional, o que torna o partido fardado um fenômeno político completamente único no jogo político-institucional.

Para Bolsonaro, por outro lado, as opções são poucas. Se estiver fortalecido em 2022, poderá manter o atual consórcio – com todos os riscos e benesses que as armas oferecem – ou se desfazer dele, colhendo disso só riscos. Se não estiver, a dependência dos militares seria tamanha que estes devem simplesmente descartá-lo. O mesmo serve para qualquer momento anterior às eleições. Assim, faz sentido o aparente desespero do capitão, vendo-se cercado e sem alternativas. Mesmo as articulações com o Centrão, apontadas como capazes de salvá-lo, dependeram dos militares, que puseram nelas significante esforço; e se o núcleo da força se pusesse contra o presidente, seria mais lógico que os congressistas o abandonassem.

Apesar das desesperadas manchetes sobre militares “fritados”, “desesperados”, “decepcionados” e “humilhados” pelo presidente, o real é, mais uma vez, o contrário; os primeiros têm controle absoluto sobre o último, e a taciturna repetição do esbravejo do presidente de que “a caneta bic é minha” o prova. Sobreviver e se expandir, tornar-se independente; no conflito ou na paz o organismo militar o faz. E como anotou Maquiavel, “nas coisas costumeiras os homens não padecem.”