“Na realidade nunca tive um fuzil ou coisa assim”. É assim que o professor Héctor Luis Saint-Pierre descreve seus tempos de universidade sob a ditadura argentina. “Eu não ia às manifestações nem às assembleias, tinha acesso à biblioteca, estava sempre com os professores. Os outros alunos me achavam um liberal, um reacionário, esse tipo de coisa. Passava como um papa-livros”, diz. Na verdade, Héctor, que nasceu numa família de classe média de Quilmes, na Argentina, no ano de 1952, naquele momento cumpria uma função importante para os próprios estudantes que o rejeitavam, como um intermediário entre a estrutura do exército Montonero e o movimento estudantil. “Minha militância nos Montoneros foi bem periférica, eu era o que se chama miliciano – no bom sentido da palavra”, relembra. “Nós organizávamos a defesa das operações que os estudantes tinham que fazer, por exemplo uma pichação era um exercício quase militar, onde às vezes intervinha o exército Montonero, mas quem organizava era a milícia. E a milícia fazia também a interface para conseguir aparelhos para a parte financeira, logística, a relação com engenheiros para fabricar as estruturas, prisões, blindar casas, esse tipo de coisa.”

Àquela altura Héctor já havia passado por um ano e meio de serviço militar no 1º Regimento de Infantaria “Los Patricios”, razão pela qual foi obrigado a abandonar os bancos de Psicologia da Universidade de Buenos Aires (UBA). Saído do quartel, foi cursar Filosofia na Universidade Nacional de La Plata. Dessa vez, teria que abandonar o curso pela repressão. “Quando sumiu o presidente da Juventude Universitária Peronista, que era um peruano, e era o único com quem eu tinha vínculos, eu fiquei um tempo, digamos, na geladeira, e quando vi que os militares não chegavam em mim eu voltei à superfície, mas já desconectado da organização. Eu não sabia, mas um dos que caíram foi um primo da minha ex-esposa. E a irmã da minha ex-esposa caiu na ‘Noite dos Lápis’, mas ficou viva. Quando ela caiu, aí sim passamos diretamente à clandestinidade. Mais tarde montamos um grupo pequeno, basicamente para mostrar que ainda havia resistência. Fazíamos pichações por nossa conta, colocávamos artefatos – mas como não tínhamos contato com o exército Montonero eram artefatos falsos, mas suficientes para paralisar uma instituição. Até que um dia esse grupo caiu. Éramos cinco, contando a mãe de meu filho, e votamos por dar apoio ao exército Montonero – eu fui contra, mas foi voto perdido, e então saímos do país e fomos para o Paraguai.”

A saída do país, no entanto, não foi suficiente para fazer a repressão perder o interesse por aquele militante periférico. Um dia, já no Paraguai, um conhecido o indagou sobre a razão pela qual o exército argentino o estava procurando. “Respondi que não sabia, ele apontou para dois homens e disse que estavam perguntando de mim”, conta. Preso no Paraguai, os dois homens reapareceriam nos calabouços de Stroessner depois de várias semanas para levá-lo, sequestrado, de volta à Argentina: era a Operação Condor em prática. Depois de um interrogatório, permaneceria preso no mesmo regimento no qual os Montoneros fizeram seu “batismo de fogo” contra o exército argentino alguns anos antes, na província de Formosa. Enfim libertado após alguns espancamentos e simulacros de fuzilamento, passou anos vivendo clandestinamente em Buenos Aires, trabalhando como vendedor para uma empresa de pasta de dente.

Foi em 1982, com o avanço da Guerra das Malvinas e o esfacelamento da ditadura argentina, quando Héctor começava a sair da clandestinidade e ter contato direto com a família, que sua irmã o procurou para “tratar de um assunto sério”. “Nós não éramos assim, não chamávamos um ao outro, sabe, quando você chama alguém para conversar coisa séria? Minha família não era dessas coisas, de falar coisa séria. E ela diz: ‘Olha, vai vir aí um golpe, um golpe da Marinha, há uma lista de mortes, e você está na lista de mortos da zona sul.’ Pergunto quem falou isso, ela diz que não pode dizer qual é a fonte: ‘Você aproveite a informação e vá embora’. E naquele momento, depois da Guerra das Malvinas, tinha de fato um cheiro de golpe, e um cheiro de golpe da Marinha; naquele momento Emilio Eduardo Massera estava na Espanha, já tinha tido contato com os Montoneros e tudo isso, então havia um cheiro de golpe, porque os militares estavam vendo que estava afundando a administração deles. E o cunhado da minha irmã era oficial da Marinha, e era assistente do Massera – fiz a associação, talvez tudo isso fosse falso, mas naquele momento tudo bateu coerentemente, e em 24 horas estava vindo para cá, para o Brasil.”

Por força do acaso, a Revista Opera entrevistou o professor Saint-Pierre no aniversário de 39 anos dessa chegada, no último dia 22. Autor de “Max Weber: entre a paixão e a razão” (Editora Unicamp) e “A política armada: fundamentos da guerra revolucionária” (Editora Unesp), o professor da Unesp, coordenador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e ex-diretor da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED) fala nessa entrevista sobre a relação entre revolução e guerra, os atentados de 11 de setembro, as formas de violência hoje, a defesa nos países periféricos, o futuro da guerra e da paz, a presença dos militares na política brasileira e a guerra após a realidade nuclear.

Revista Opera: Você vem da Argentina, entra na UNICAMP para fazer o mestrado sem ainda ter se formado – abandonou sua graduação pela perseguição por sua militância política com os Montoneros. O que é interessante é que você vai da filosofia, da epistemologia, até da filosofia da ciência, e acaba chegando ao estudo da estratégia e da guerra. Como você fez essa conversão, da epistemologia para o estudo da guerra?

Héctor Luis Saint-Pierre: Saí de lá no dia 21 de setembro e cheguei aqui no dia seguinte, que é hoje; então hoje fazem 39 anos que estou nesse país. Primeiro comecei a trabalhar, fiz coisas em couro, artesanatos para vender, estava morando perto do bairro da Aclimação em São Paulo. E havia um amigo meu, de quem eu tinha sido o canal quando ele precisou sair da Argentina, que tinha uma tia que era freira e trabalhava em um hospital no bairro do Brás, e ele trabalhava na lanchonete do hospital. Ele me deixou ficar na sua casa quando cheguei, e um belo dia me diz: “Para com isso, fica aí fazendo essa porcaria” – não era porcaria, eu já tinha trabalhado com isso, com artesanato – mas ele diz “você é um intelectual, tem que voltar para a universidade, vamos lá na UNICAMP”. Fomos para a UNICAMP e no Centro de Lógica falamos com Elias Humberto Alves, que era diretor do Centro de Estudos de Lógica. E ele me deu a possibilidade de entrar, ainda não tendo, como você disse, terminado a graduação, e me deu um ano para terminá-la para ir ao mestrado. O exame não foi muito difícil, porque tive muita lógica e epistemologia na faculdade – nós tínhamos dois anos de lógica, além de história da ciência, introdução à ciência, muitas matérias científicas que, naquele momento, eram revolucionárias na Argentina, porque a alternativa naqueles tempos era São Tomás de Aquino. Era isso que ensinavam; ou São Tomás ou epistemologia.

Então comecei a estudar Max Weber, fui ficando sem orientador e quem me aceitou como orientando foi o João Quartim de Moraes, que foi da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Ele disse: “Olha, não sou especialista de Max Weber, mas posso ler, e vamos vendo”. Ao final virei amigo do João, tínhamos muita coisa para discutir de política, ele tinha uma formação muito forte, formado na França. João Quartim tem uma clareza conceitual e teórica fabulosa, ainda hoje. E aí, ao fim, fiz aquele livrinho, “Max Weber entre a razão e a paixão”, que foi o resultado do meu mestrado.

Antes de terminar o mestrado o João virou coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos da UNICAMP, e me convidou para ir ao núcleo, e lá estava o Geraldo Cavagnari. A princípio falei “você está louco? Um milico! O coronel Cavagnari?” E o João disse que ele era um militar democrático, etc., me convenceu, gostei do Cavagnari e ele me ajudou a entrar em um tema que para mim era muito complicado: pensar a guerra sem preconceitos. Algo que para um humanista é bem complicado, mas comecei a estudar estratégia, depois fui me aprofundando mais, fui coordenador de um grupo na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) que se chamava “Forças Armadas, Estado e Sociedade”, junto com a Suzeley Kalil Mathias, e levantamos esse grupo. Em um determinado momento foi o grupo mais interessante da Anpocs, trazíamos o Genoíno, o almirante Mário César Flores, enfim, mesas muito boas.

No início dos anos 90 houve a primeira invasão ao Iraque, a questão do Kuwait e tudo isso, e não havia especialistas em guerra: então o Cavagnari, eu, Domício Proença, estávamos em todos os canais discutindo isso. Inclusive escrevi em janeiro de 1991 um artigo que se chamava “Da vitória tecnológica ao perigo da profundidade”, no jornal Folha de S. Paulo, e o que é interessante é que naquele momento eu dizia que os militares norte-americanos tinham logrado uma derrota militar clara, mas que essa derrota militar ainda não tinha se transformado em uma vitória política, e que eu via a possibilidade de uma fixação de frente e uma emergência de outras formas de luta. Na realidade para mim hoje está muito mais claro: quer dizer, Saddam Hussein opôs à lógica norte-americana a própria lógica norte-americana. O exército de Saddam Hussein era um com uma estrutura organizacional ocidental, isomórfico, como são todos esses exércitos, fáceis de vencer porque estão na própria lógica do império – e o império obviamente tem melhor tecnologia, melhor organização, mais dinheiro, mais força, e a lógica desse tipo de organização é essa; assim não há como vencer. Eu chamava atenção da fixação da frente e a emergência da profundidade, por associação à guerra submarina – quem fez essa associação na realidade foi o Carl Schmitt na Teoria do Partisan, em que ele diz que o guerrilheiro abre uma nova dimensão da frente de combate ao emergir, como na guerra submarina, e antes que o inimigo consiga se estruturar em sua defesa ele submerge novamente e se perde na obscuridade oceânica. O guerrilheiro também; com seu chapéu de camponês, seu machado, vai e pega um fuzil, volta, deixa o capacete e o fuzil, coloca o chapéu de camponês de novo e se dilui no tecido social, do mesmo modo que o submarino no mar. E eu dizia que esse tipo de guerra tinha vários combustíveis, o telúrico – que é o que apresenta o Schmitt – ou a causa, que é o que apresenta Che Guevara. E nesse caso essa imersão, essa guerra submarina, poderia ser combinada com o fator religioso, o que poderia prejudicar os interesses norte-americanos ou em bolsões de resistência guerrilheira ou em ataques terroristas, porque o terrorismo não é nada novo – no “A política armada” eu já escrevia sobre terrorismo. É um tema novo para as Relações Internacionais, para o Ibope e tudo isso, mas enquanto teoria o terrorismo é tão antigo quanto a própria guerra. E eu observava como a História pode ser paradoxal: a guerra mais tecnológica, onde se aplicava o último do desenvolvimento tecnológico, podia desatar a guerra mais fundamental, que era a mãe de todas as guerras – a guerra religiosa. Isso em 1991, é um artigo interessante porque é bastante premonitório do que viria a acontecer.

No dia 7 de setembro de 2001 eu estava em Washington, em um congresso, fazendo uma mesa sobre democracia e defesa ou algo assim. Uma mesa com dois norte-americanos, e eu dizia naquele momento que uma potência como a norte-americana, depois do fim da Guerra Fria, depois que a Rússia apoiou os EUA – isso foi muito importante do ponto de vista da segurança internacional, quando a Rússia abdica de polarizar com os EUA, apoiando-os na ONU, coisa que nunca tinha acontecido – eu dizia que nesse momento que uma potência hegemônica capaz de defender seus interesses em qualquer parte do mundo não poderia fazer isso de costas aos conflitos que ela própria estava criando, porque ela não era invulnerável, e estava sujeita à possibilidade de ataques terroristas. No dia 12 escrevi para esses dois norte-americanos, perguntando se estava tudo bem com eles e a família, e eles responderam dizendo: “Você estava sabendo disso!” [risos]. Mas era óbvio que isso [os ataques de 11 de setembro] podia acontecer, inclusive porque os EUA já haviam sofrido alguns ataques terroristas, como em Oklahoma, e na Argentina tínhamos tido o ataque à AMIA e ao consulado israelense. Naquele momento a Argentina pediu controle do histórico dos fluxos financeiros e os EUA se recusaram a dar, e se recusaram porque estavam interessados nos fluxos financeiros do narcotráfico, que eram lavados em Miami. Por isso foram contra. Mas naquele momento, na agenda hemisférica de defesa que os Estados Unidos quis impôr para a América Latina, o terrorismo era a quinta entre as ameaças; primeiro vinha o narcotráfico, migração, pobreza extrema, etc., e lá atrás vinha o terrorismo. Eu também fui contra aquela agenda, estive na reunião de 1994 em Williamsburg, que foi a primeira reunião dos ministros de Defesa do hemisfério, onde estava claro que os EUA queriam que a América Latina colocasse seus militares para controlar migração e narcotráfico, transformando-os em polícia enquanto eles se ocupariam da defesa do hemisfério. Diziam que era preciso economizar, que os países estavam gastando muito dinheiro com os milicos, que os problemas eram outros e eles garantiriam a segurança e defesa. Voltei pra cá nervoso com essa ideia, e escrevi um artigo sobre a definição conceitual de ameaça, que define uma ameaça como um fenômeno perceptível, e portanto subjetivo; isto é, a ameaça não está nas cores da cobra coral, mas suas cores me advertem do perigo que está por trás delas, e me permite inclusive me defender daquele perigo. Portanto a ameaça não apenas não é negativa, mas sim fundamental para eu organizar uma defesa. E aí diferencio ameaça de perigo, vulnerabilidade, inimigo, etc. Fizemos um primeiro livro que se chamou “Novas Ameaças: Dimensões e Perspectivas – Desafios para a Cooperação em Defesa entre o Brasil e Argentina”.

Bom, e foi assim que eu cheguei ao estudo da estratégia. Estudamos muito tempo militares, toda essa questão, mas eu percebi que precisamos estudar defesa, não militares; porque era uma armadilha, uma cilada, começar pelos militares, porque você acaba entregando o monopólio do debate. Faz 30 anos que estamos procurando o diálogo com os militares, e o que eles conseguiram foi montar uma estratégia em cima dessa aproximação para eles ocuparem nossos espaços. Ou seja, não quebramos o monopólio deles no estudo da defesa e eles quebraram nosso monopólio na área científica; eles estão na CAPES, no CNPQ, abriram pós-graduações, nossos alunos vão trabalhar para eles nas academias e acabam absorvidos. Eles conseguem fazer a cabeça da molecada, são terríveis, não dá para conversar.

Revista Opera: Talvez não todas, mas as tradições revolucionárias estabelecem uma relação muito próxima entre revolução e a guerra; a necessidade de impor. Essas tradições costumam rejeitar a hipótese de uma passagem pacífica do poder da classe dominante para a dominada. Ainda assim, ao longo da história temos repetidamente um desinteresse pela questão militar – podemos ver o Lênin por exemplo reforçando essa necessidade. Esse desinteresse ficou especialmente forte, creio, no final dos anos 80 e começo dos 90, com a queda da URSS, a Revolução Cubana já tendo ocorrido, os processos de libertação nacional na periferia do mundo já não tinham aquele impulso todo; e isso gerou um certo rescaldo muito paradoxal de uma tradição que ainda se afirmava revolucionária mas com uma rejeição aberta aos temas da estratégia, da guerra e da violência. Uma rejeição até psicológica. Queria saber ao que o sr. atribui isso, e qual é a importância, talvez para toda a sociedade, mas especialmente para as forças que se pretendem revolucionárias, de pensar a guerra, a violência e a estratégia.

Héctor Luis Saint-Pierre: Sim, a ruptura. É difícil de imaginar uma quebra da dinâmica da acumulação do capital. Como quebrar essa dinâmica? É importante ver que realmente os grandes teóricos de esquerda tiveram uma preocupação muito especial com a guerra. Marx, que é um filósofo; Engels, que talvez tenha as palavras mais brilhantes sobre a guerra revolucionária e a insurreição – tenho minhas críticas, mas não tem importância, ele estava em uma época, em um contexto, e tem que ser lido nesse contexto. Eles dois tinham grande preocupação, estavam seguindo de perto o que estava acontecendo na França, na Comuna de Paris estavam fazendo praticamente um trabalho jornalístico. Hoje são textos teóricos, mas eram trabalhos que procuravam ser jornalísticos, como o 18 Brumário. Foram à Guerra Civil Americana ver o que estava acontecendo, e também a Guerra da Crimeia. Tinham muito interesse nisso, inclusive nas insurreições, como revela aquele texto brilhante de Engels sobre os levantes municipalistas espanhóis, “Os Bakuninistas em Ação”, que é uma crítica ao anarquismo, dizendo que são bons para fazer a revolução mas péssimos para conservá-la, porque uma vez que tomam o poder o primeiro que fazem é federalizar, desmontando toda a estrutura da defesa. E aí a reação se reagrupa, se fortalece e volta, com um ódio e uma impiedade que a esquerda não tem – porque a esquerda é piedosa por fundamento filosófico, o que me parece bom que tenha, mas há momentos em que a fratura se torna inevitável.

Eu não sei se foi a falta de um terceiro interessado, como você aponta; a própria China naquele momento repensando sua dinâmica interna, a URSS colapsada, Cuba com muitas dificuldades econômicas e sociais, os partidos comunistas nacionais trabalhando suas questões internas e esquecendo um pouco o internacionalismo guevarista; o mote “Um, Dois, Três, Mil Vietnãs”, o mote “debaixo de qualquer bandeira, mas contra o império”. A esquerda foi abandonando isso. Há um momento que talvez seja uma inflexão, que acho que precisa ser melhor estudado, que é 1968, toda a escola francesa e o movimento hippie, uma forma também que emerge na conjuntura como um movimento anti-sistema que precisa ser estudado, porque não sei se estavam tão equivocados. Eu sempre fui contra os franceses, por escola talvez, mas hoje já tenho outros olhos. E hoje precisamos estar atentos às novas formas de luta; assim como Engels abandona a barricada – ele faz a crítica à Comuna, dizendo que era o sepultamento da barricada, que a luta armada do proletariado não podia ir por esse caminho, mas que o proletariado precisava aprender a ciência burguesa da guerra para aplicá-la contra eles. E ele imaginava naquele momento que o serviço militar obrigatório poderia ser um caminho de aprendizagem para o proletariado, já que dificilmente o proletário conseguiria entrar na escola militar ou coisas assim. Uma preocupação que vários deles tiveram, e nenhum deles eram militar: nem Marx, nem Engels, nem Lênin, mas tiveram muita atenção na questão da guerra como possibilidade de uma fratura, ou seja, viram a eminência, a possibilidade e talvez a inevitabilidade do confronto armado com a burguesia, que não iria soltar o osso por um ato de consciência; teria que ser arrebatada pela violência proletária.

No “A Política Armada” também falo daquele sociólogo francês, do elogio da violência, como se chama mesmo?

Revista Opera: Georges Sorel.

Héctor Luis Saint-Pierre: Sorel, Sorel. Que também tem um texto muito bom, muito brilhante; gosto muito desse tipo de ímpeto de pegar as correntes históricas, a energia da história. O Sorel tem isso, gosto muito também. Mas o próprio Mao, um homem de partido, um historiador, que se fez na guerra, e talvez essa formação histórica foi o que o fez o Grande Timoneiro, o levou a desenvolver estratégias brilhantes.

Por que a esquerda tem esse desinteresse? Eu não sei se foi, talvez, a influência da escola francesa, ou uma má compreensão da escola francesa, ou se foi a falta de financiamentos, ou se foram os fracassos. Os fracassos que tivemos na América Latina. Houve um momento de exitismo… Primeiro que não foi o proletariado quem assumiu a vanguarda dos movimentos revolucionários na América Latina, mas sim a classe média. Não em todos os lugares – no México e Guatemala foram mais os indígenas. Mas na América do Sul foi basicamente a classe média quem assumiu a vanguarda, e isso se nota: o proletário fica com um pé atrás, porque percebe, há diferenças culturais. Talvez foram estes os fracassos que levaram a esquerda a procurar e cair na cilada da democracia, de pensar que democraticamente se pode chegar a estabelecer um governo socialista; o problema é que a democracia burguesa como representação de massas, com meios de comunicação monopolizados, é impossível. Hoje o ideólogo de partido foi substituído pelo marketólogo, que em função das pesquisas vê o que pensa a sociedade, que é mais ou menos o que repetem os meios de comunicação, e aí monta o programa de partido. Então é um ciclo comunicacional onde todos vão caindo mais ou menos com o mesmo discurso. O Lula – sobre quem não tenho nada contra, muito pelo contrário –, é tido como esquerda e às vezes a imprensa o coloca até como extrema-esquerda. Quando na realidade é um derivado da topografia política; Lula é o centro, nunca foi outra coisa que um centrista. Se preferir, uma centro-esquerda, um centro que faz distribuição de renda, etc., mas ele mesmo diz: “nunca os bancos ganharam tanto quanto no meu governo”; “nunca os militares tiveram tanto quanto no meu governo”. Bom, então há alguma coisa errada em tudo isso. Alguma coisa errada.

Tudo isso conformado por uma montagem jornalística, são meios de comunicação que dominam a opinião pública, e as pessoas acham realmente que é normal encontrar um meio termo aristotélico entre Bolsonaro e Lula, algo que não sabemos o que é, mas que “nos salve”. Eu creio que foi um erro, e que deve ser pensado, talvez, neste momento histórico: estou achando que há um movimento mais profundo da polarização internacional, ou seja, uma emergência da China como uma potência econômica, tecnológica e comunicacional que cria um novo ambiente bélico – porque a tecnologia contemporânea é uma tecnologia comunicacional.

Você citou o Clausewitz. Se, como diz ele, a guerra é a imposição da vontade ao adversário, hoje essa imposição está sendo aplicada por outros meios. Veja o Brexit, a separação da Grã Bretanha da Europa: foi cozinhado em uma semana. Foram máquinas que operaram em cima de algoritmos que definem e modulam a percepção do inglês. Como modulam a nossa percepção também: pensamos em alguma coisa e já nos aparecem propagandas para satisfazer essa demanda. São modulações algorítmicas. Os próprios Democratas acusaram os Republicanos de usar uma infraestrutura russa nas eleições que levaram Trump ao poder. Essa é uma guerra em um ambiente ao qual devemos estar atentos. Trotsky dizia que a unidade da defesa da revolução em um país pós-revolucionário teria que coincidir com a unidade produtiva, portanto as unidades de comando deviam coincidir com as cooperativas e com as fábricas, que é onde se encontrava a sociedade. Hoje onde está a sociedade? Onde deveríamos pensar que estão essas unidades de comando da revolução? Como articular uma defesa de um país periférico em um sistema dependente, e estritamente dependente? Hoje as guerras são guerras supérfluas. As guerras que aparecem na TV são supérfluas; são shoppings a céu aberto para vender armamentos. Isso é, se cria uma demanda que satisfaça ao complexo industrial-militar. Porque a vontade se impõe por outros meios, que não são esses violentos. Há toda uma cenografia bélica que exige grandes armamentos, grandes estruturas militares, com Marinha, Aeronáutica, Exército, força Espacial, Cibernética e não sei o que mais… Quando na verdade é muito mais fácil montar um grupo de deputados nas eleições que sejam favoráveis aos meus interesses. A entrega de Alcântara, a venda do Pré-sal, e assim vai. Então do que nós temos que nos defender?

Em primeiro lugar é preciso encontrar uma autonomia decisória, ou seja, que possamos decidir com autonomia. Mas quando dizemos “decidir com autonomia” pensamos nas Forças Armadas, que tem um general na cadeia de comando do Comando Sul dos Estados Unidos, que é a estrutura militar de sujeição da América Latina aos interesses norte-americanos. Ou seja: estamos imaginando que nosso elemento de defesa é justamente o elo mais forte da corrente da dependência. Há quem diga: “não, mas é necessário desenvolvermos uma indústria de defesa nacional”. Com esses? Da FIESP? Dos patinhos? Eles são outro elo da corrente da dependência. Nós temos industriais nacionais, mas que não são nacionalistas – são obedientes a uma distribuição internacional do mercado. Onde há uma guerra – mas silenciosa. E uma guerra de gênero, de raça, de classe, mas silenciosa. Morrem onze pessoas de fome por minuto. Onze pessoas de fome por minuto no mundo. Isso significa mais de 5,7 milhões de mortos de fome por ano no mundo. Isso não é acidental, não são consequências colaterais indesejadas: isso é parte do sistema, é o que permite que o sistema continue se alimentando e acumulando. É produto de uma guerra surda, não-sangrenta, sem cheiro de pólvora – mas com uma quantidade extraordinária de vítimas. Então a esquerda tem que se colocar a pensar no que estamos fazendo, no que estamos pensando. Começar a pensar quais são os instrumentos que o império usa contra nós.

Primeiro: quem é seu inimigo? Porque os inimigos hoje sequer são nações. O inimigo se dilui. As grandes nações, é claro, vão dizer que o inimigo é sub-estatal; terroristas, guerrilheiros, isso e aquilo. Eu digo que os inimigos não são sub-estatais, são super-estatais, são capitais financeiros que têm um PIB superior a muitos países, e às vezes maiores que vários países juntos. Que operam por vias interiores, que inclusive estão usando a todas as elites, inclusive a elite intelectual, a elite acadêmica à qual eu pertenço – eu sou da elite acadêmica, sou da aristocracia acadêmica. Mas muitos de meus colegas estão trabalhando consciente ou inconscientemente – e o pior, na maior parte das vezes inconscientemente – para fortalecer essa corrente da dependência. Importando teoria de maneira acrítica, sem discutir, sem desarticular, sem posicioná-la desde nosso ponto de vista; falando de uma alegada neutralidade valorativa, como se isso fosse possível – é possível fazer uma ciência objetiva, mas é impossível fazer uma ciência não-valorativa. A ciência pode ser objetiva porque pode e deve ser valorativa. Vocês conhecem O Capital: “eu vou fazer a história a partir do ponto de vista do proletariado”. Essa é a forma de conseguir objetividade; tomando posição! Não há forma de ser objetivo sem posicionamento. Então vêm falar de “neutralidade”, escrevem os textos no neutro – “este artigo procura…”; que é isso de este artigo procura? Eu procuro com esse artigo! Sou eu quem estou procurando, há uma pessoa atrás do artigo, uma pessoa atrás da ciência, e essa pessoa menstrua, é casada, se divorcia, briga, tem dores de cabeça, tem interesses pessoais, etc. Fora disso não há ciência.

Então eu chamo atenção ao fato de que é um tema muito difícil, porque a dependência é multidimensional, nos ataca até pelo jornalismo – consciente ou inconscientemente – a todos. Esta ainda é uma guerra colonial, e o pior dos colonialismos é o colonialismo cultural, o colonialismo epistêmico. Há cientistas que pensam que estão fazendo ciência quando estão fazendo doutrina. Essa é a grande dificuldade. Pode haver uma fratura, talvez, em determinado momento. Mas eu acho que a esquerda tem que pensar nas novas armas que estão sendo usadas, que são armas que estão diluindo as fronteiras entre a defesa e a segurança. O que era disciplina nos exércitos industriais – e a disciplina era a emergência da sincronicidade que as fábricas exigiam –, hoje é vigilância. Hoje nos vigiam; não precisam de um panóptico, de uma observação externa. Estava vendo outro dia que colocaram um leitor de rostos em um aeroporto, então não era mais necessário mostrar o passaporte ou alguma coisa do tipo. E as pessoas que estavam viajando comentavam: “nossa, olha que progresso, que legal”. Você está colocando o rosto ali, um rosto que está sendo vigiado a cada momento. O seu celular está sabendo onde você vai e quanto tempo fica em cada lugar; cada um de nós está sendo vigiado a cada segundo. Esta entrevista mesmo está sendo vazada, ou será vazada; então ou dizemos o que temos que dizer ou é melhor ter muito cuidado com o que vamos dizer e pensar, porque eles conseguem, com os erros cometidos ao digitar, descobrir tendências de comportamento. Estamos fritos, fritos e empanados [risos]. Temos que estudar, estudar e estudar; estarmos muito atentos a essas modalidades. Veja os sindicatos; quando tiveram a possibilidade de chegar ao Congresso, foram ao Congresso: tivemos péssimos deputados e perdemos excelentes sindicalistas. Os sindicalistas têm que estar no sindicato, fazendo sindicalismo. Mas hoje a fábrica e o movimento sindical não têm a força que tinham antigamente. Nós temos que procurar outras vias, outros canais, tanto para fazer a guerra quanto para fazer a revolução ou uma manifestação, uma insurreição, o que for. Temos que estar atentos e saber como eles utilizam esses instrumentos para saber como nos defenderemos, porque eles utilizam tais instrumentos porque os criaram.

Portanto, um caso: Giap e o bombardeio norte-americano. Os EUA tinham supremacia aérea na Guerra do Vietnã. Um milico desses idiotas teria feito o que? Desenvolver rapidamente a tecnologia aeronáutica para tentar compensar, certo? O que teriam feito, então? Se aprofundado mais na lógica do inimigo. O que fez Giap? Uma ordem tática: os exércitos devem lutar presos ao cinturão do adversário. Isso significa colar as tropas. Colando as tropas você anula a supremacia tecnológica aérea, porque se bombardeassem os vietcongues também bombardeariam os norte-americanos, porque estão colados. Uma vez juntadas as tropas, se anulou essa possibilidade. Então se não podemos ter aquela tecnologia ou superá-la, nós temos que aprender a bloqueá-la, a tirar essa vantagem do adversário. Se o que estamos pensando é em defesa, nós não precisamos de um submarino, de um porta-aviões, que são armas de ataque. Nós precisamos de uma sociedade alimentada, educada, consciente, esclarecida, que tenha motivos para defender algo. Que motivo tem hoje um trabalhador para defender alguma coisa? Não consegue comprar carne! A filha está prostituída, o filho fazendo trainee para entrar no narcotráfico, porque é a única possibilidade de emprego. Ele vai defender o que? Que pátria vai defender? Que pátria é essa, a ser defendida? Não tem sentido. A defesa passa por diminuir as vulnerabilidades nacionais. Primeiro, não acredito que haja defesa nacional; para mim ou há defesa regional ou não há defesa. E, novamente, trata-se de quebrar as frentes de combate e internacionalizar a luta.

Nós estivemos muito próximos no início dos anos 2000, quando foi criada a UNASUL, o Conselho de Defesa Sul-Americano… E os intelectuais e acadêmicos o que faziam? Criticavam. “Uma proposta oca, não vai acontecer nada”, etc. Eu lembro de ter encontrado, em uma oportunidade, não lembro em que ano, eu estava na Argentina, no Ministério da Defesa, e a Reunião de Bariloche tinha acontecido. E vem a Nilda Garré, ex-Ministra da Defesa da Argentina, e vou a seu encontro para parabenizá-la pela Reunião de Bariloche. E ela diz “aí, Héctor, viu só o que aconteceu em Bariloche?”. E digo: “Vi, mas por que o desespero?”. E ela responde: “Ah, não conseguimos assinar nada!”. Respondi para a Nilda: “Não tem nenhuma importância não ter assinado, vocês conseguiram reunir todos os presidentes da América do Sul, inclusive o Uribe”, que é quem estava sendo inquirido porque a Colômbia queria emprestar sete ou nove bases para os norte-americanos, que estavam saindo de Mantra, no Equador, porque Rafael Correa tinha mudado o contrato da Base de Mantra, e para manterem o controle militar na América do Sul precisavam de bases – hoje já não precisam – mas precisavam, e estavam querendo alugar na Colômbia. Bom, conseguiram parar a instalação dessas bases, e conseguiram reunir pela primeira vez na história da América do Sul todos os presidentes. Isso foi importante a tal ponto que o primeiro que os Estados Unidos fizeram, depois de dar o golpe, porque para mim houve toda uma montagem – inclusive talvez com sistemas operacionais de máquinas nacionais e talvez dos militares – para a eleição de Bolsonaro. Não tenho provas, ou poucas provas, mas o apoio dos militares a Bolsonaro vem de longe, não foi um encontro de conjuntura, mas uma preparação. Então precisamos estudar e nos preparar para isso, talvez não seja uma guerra sangrenta, não sei como será, mas temos que estar preparados para tudo e fundamentalmente estudar os instrumentos, meios e encontrar meios de comunicação social. Pense que, há 30 anos, nós imaginávamos que a internet seria a possibilidade de democracia participativa, porque a partir da internet poderíamos plebiscitar tudo, qualquer decisão nacional. Que nada! Na medida em que esse instrumento se mostrou importante foi tomado pelo capital. O capital não desperdiça nada, nada. Utiliza tudo para continuar em sua dialética de concentração. Nós é que temos que acordar e ver como trabalhar.

Revista Opera: Professor, acho que há um elemento interessante dessa negação da violência, que passa justamente pela mídia, por uma comunicação ultramidiatizada, que produz ao mesmo tempo uma violência que é distante – a violência sempre como uma coisa muito distante de nós, mas também muito natural. Se produz aquele homem sentado no sofá por medo de ir até a esquina, porque a esquina é a violência – mas é a esquina da casa dele, de qualquer maneira, e ele acha isso normal, porque está dentro de casa. E me parece… Há um documentário do Werner Herzog em que ele até falsifica o Clausewitz, perguntando “se a guerra sonha com a guerra”. A questão talvez é que a mídia produz uma guerra que é sempre sonhada; ou um sonho de guerra que nunca é guerra de fato. O Rodolfo Walsh fala que o terrorismo nasce da incomunicação, mas acho que talvez se produza um tipo de terrorismo da supercomunicação ou da hipercomunicação, que é um terrorismo que parece desprovido de terror – mas como o senhor disse, a cada um minuto onze pessoas morrem de fome. Você já falou um pouco disso, mas me parece que esses sonhos produzidos uma hora vão ter de se desfazer por um lado ou por outro; ou nós os desfazemos ou eles vão se desfazer. Você até citou a China, quer dizer: não teremos uma solução pacífica dessa situação de conflito, e não teremos uma situação pacífica no nosso território, inclusive. Então queria que o senhor falasse sobre isso, qual sua visão sobre o futuro disso: nós vamos cair nessa ilusão da democratização pela tecnologia, da comunicação habermasiana resolvendo todos os conflitos, ou vamos partir justamente para o contrário, para o conflito aberto? Porque me parece que estamos nos encaminhando para isso.

Héctor Luis Saint-Pierre: Há um livro, “Guerras e Capital”, de Maurizio Lazzarato e Éric Alliez. Eles dizem que a acumulação do capital e a guerra vivem uma vida de simbiose mútua. São as duas caras da mesma moeda. A guerra produz a guerra porque é parte da dinâmica da acumulação do capital. Há uma necessidade, por parte do capital, da guerra. E ele vai continuar fazendo guerras. Eu não sei se a saída é uma oposição à guerra, porque a guerra não se faz pela vontade popular: quer dizer, as sociedades não são consultadas para que se inicie uma guerra, é uma decisão basicamente daquele conluio das elites militar, política e fundamentalmente a industrial, no complexo militar-industrial norte-americano. Eles decidem a guerra, fazem a guerra e precisam da guerra, como ficou provado na guerra da Líbia: a França estava com seus caças Dassault Rafale encalhados – porque podem até ser bons, mas são muito caros –, e a partir da guerra da Líbia, que, se vocês lembrarem bem, foi iniciada pela França, eles conseguiram vender os Dassault Rafale para a Arábia Saudita e o Oriente Médio, conseguem desencalhar os caças. A tal ponto que o Wikileaks revelou um telegrama, ou um fax ou não sei o que – não sei com o que se comunicam as pessoas atualmente [risos] – do governo da Suécia, pedindo para prolongar um pouco mais a guerra do Afeganistão para que eles pudessem experimentar em combate os aviões Gripen, esses que o Brasil, que não tem experiência de guerra, comprou. Então eles queriam um pouquinho mais de combate para poder mostrar o avião. A guerra se transforma em um shopping de armamentos.

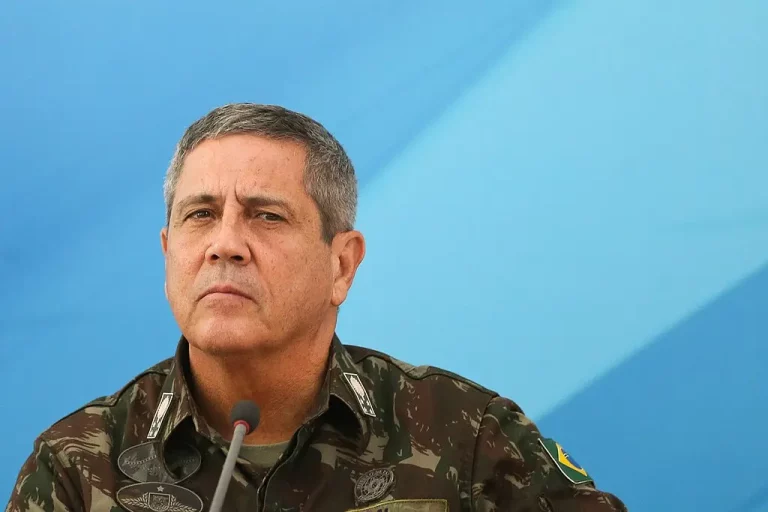

Que necessidade tem o Brasil? Qual é a ameaça contra o Brasil? A ameaça é interna, dessa voracidade do capital, e esses militares que se transformam em atores políticos e intervêm no cenário político nacional, deslocando a vontade popular, as decisões. A tal ponto que em 2018 o comandante Villas-Bôas chamou todos os presidenciáveis, e todos os presidenciáveis foram beijar a mão dele, para dizer o que fariam com as Forças Armadas, para ver se o comandante deixaria eles governarem ou não – até o Fernando Haddad foi lá beijar a mão. Isso é inconcebível em uma democracia, isso não é democracia, não é merda nenhuma! É inconcebível, estamos falando do instrumento militar, de um instrumento de Estado: não é deliberante, as Forças Armadas não são deliberantes, são um instrumento de Estado. Aliás, é a única instituição permanente na Constituição brasileira: nem sequer o próprio Estado é permanente, elas deram um golpe para se tornarem permanentes. Por que, se eu não sei qual vai ser a guerra de amanhã? Eu não sei se as Forças Armadas seriam o instrumento mais adequado para uma defesa. Por que elas tem que me engessar uma decisão estratégica? Isso é o engessamento de uma decisão estratégica. Veja a Estratégia Nacional de Defesa, a END, cujo nome é muito propício para o que é [risos], eu participei dessas reuniões e tudo. E na realidade é a lista de compras de cada uma das Forças compiladas em um documento. Isso não é uma estratégia nacional.

Qual o papel dos empresários na defesa nacional? Qual é o papel das universidades públicas na defesa nacional? Não é dito, e por que não é dito? Porque trata-se de uma política militar, não uma política de defesa. Política de defesa é nacional, isto é, a mobilização nacional, de toda a sociedade. O que acontece? Acontece o que ocorreu com Clausewitz, quando as tropas francesas avançavam sobre a Prússia e ele e outros oficiais – ele era um jovem oficial da academia militar – mandam um parecer ao imperador dizendo que a única solução era armar o povo, que eles tinham visto, com o exemplo do “El Empecinado” na Espanha – ou seja, uma guerra de guerrilhas, que Schmitt também utiliza. E o imperador edita uma ordem para o armamento do povo; essa ordem dura um mês, mais ou menos, e o imperador a retira, dizendo que prefere perder para um Estado do que ganhar com um povo em armas, porque o povo em armas depois iria atacar o verdadeiro inimigo, que era ele, o próprio imperador. Então por isso há uma excisão de um setor da sociedade que se encarrega da defesa, para ter as armas.

Acho que não é através de armamentos que se vai alcançar algum grau de autonomia na decisão, acho que agora se está configurando um cenário internacional muito favorável. Favorável em que sentido? No sentido de que essa emergência das novas potências – China, Europa –, essas fraturas na Europa, tanto pela retirada abrupta e desordenada dos EUA do Afeganistão, quanto pela operação que fez com a Grã Bretanha para transferir tecnologia para a Austrália, caiu muito mal na Europa, que está cansada de entrar em guerras para defender os interesses norte-americanos, guerras que estão provocando migrações do Oriente Médio para a Europa, que estão criando problemas de terrorismo no solo europeu – e não de islâmicos, mas dos próprios europeus, cansados de viver em situações autópicas, sem utopias, sem perspectivas. Uma sociedade sem utopia é uma sociedade morta no tempo, sem projeção de futuro, e isso é o que divulgam os meios de comunicação: uma sociedade sem futuro.

A história é hoje, iluminada, quadrada, essa TV que me passa a informação; se banaliza a morte, se banaliza a quantidade de cidadãos que morrem na mão da polícia – não só isso, mas também se divulga que algo devem ter feito para serem mortos na mão da polícia, como se houvesse alguma coisa suficiente para que o Estado mate um cidadão, quando a função precípua do Estado é proteger a vida desse cidadão. E a sociedade comemora, porque se sentem as “pessoas do bem” e as outras são as “pessoas do mal”: as “pessoas do bem” são as que vão à Avenida Paulista fantasiadas de time de futebol, com os patinhos amarelos, pedindo a ditadura militar porque eles são do beeeem, e que querem armar a sociedade “porque os sem-terra vão invadir nossa propriedade.” Veja até que ponto chega essa questão que você estava colocando, Pedro: pessoas que não tem propriedade têm medo do comunismo porque ele vai acabar com a propriedade [risos]. Quer algo mais absurdo? Temer alguém que vai vir roubar algo que não tenho? Mas se criam essas fantasias, e não se criam aleatoriamente, mas estrategicamente: são mensagens estratégicas que vão criando essas mentalidades. A própria ideia de que há “pessoas do bem”, essa ideia significa imaginar que há “pessoas do mal”, e “pessoas do mal” não merecem viver nesse mundo: são um desconforto, um perigo, uma ameaça, têm de ser eliminados. Isso é nazismo!

Outra questão importante, além da acumulação do capital, são os laços internacionais da extrema-direita. Houve uma manifestação de militares da reserva no norte da França com a participação de alguns oficiais alemães, e depois uma reunião de oficiais franceses da ativa. E também uma manifestação de 365 oficiais norte-americanos. Então esse discurso desse genocida tem um objeto internacional, tem um público ao qual se destina esse discurso abjeto, anacrônico: há um público receptivo a esse discurso. Não ridicularizemos o genocida como se ridicularizou o Hitler, que tinha muito menos força que o Bolsonaro. E olha o que conseguiu.

Mas, enfim, eu acho que essa situação atual, de uma fratura europeia, do perigo da extrema-direita assolando o mundo como um fantasma – como seria aquele de 1848, o fantasma que percorria a Europa. Hoje a extrema-direita é esse fantasma. Isso, somado à emergência da China, que tem uma diplomacia completamente diferente dos Estados Unidos, com facilitações que não são em troca de um voto na ONU ou de um posicionamento ideológico… O que pode vir por trás disso eu não sei, mas é uma diplomacia completamente diferente da norte-americana. A recuperação da dignidade russa através do Putin, a emergência de uma Rússia preocupada com sua estrutura e sua estatura estratégica internacional – pisam no calo dela e ela pula, igual à China no Mar da China. Isso cria uma situação por um lado perigosa, porque obviamente os Estados Unidos estão em uma decadência evidente e não há nada mais perigoso do que uma hiperpotência em decadência, porque começa a gerar guerras e fortalecer ditaduras no continente – esse é um cenário possível.

Mas por outro lado se cria um cenário interessante para os países periféricos como o Brasil, que é um ambiente internacional novamente disputado entre potências, no qual pode procurar uma neutralidade entre essas potências, buscando seus interesses próprios, como fez a Suécia durante toda a Guerra Fria. A neutralidade não é para fracos; eles sabiam que se houvesse uma guerra entre as potências, ela passaria pela Suécia. Mas eles estavam decididos a perder até o último sueco não para impedir que os exércitos passasem, mas para dificultar que passassem, quebrando o plano: porque o plano era, no lugar de dar toda a volta pelo Báltico, cruzar pela Suécia. Mas cruzar pela Suécia significava um conflito até acabar com o último sueco, e isso anulava a surpresa do plano, tanto para a OTAN quanto para o Pacto de Varsóvia. Isso se dá com força. A força deles era uma força socialista, quer dizer, uma sociedade disposta a dar sua vida em defesa de seu socialismo; os suecos estavam armados, tinham suas armas em suas casas, mas o fato de não haver grandes diferenças sociais não criava nenhum risco nesse armamento das pessoas.

Aqui, se você arma a sociedade é uma catástrofe, porque as diferenças sociais são gritantes. O que ganha um deputado em relação ao que ganha um trabalhador, uma empregada doméstica, é brutal. Brutal não, obsceno. Criminoso, é criminoso. Então eu concordo com você que se cria uma certa naturalização da violência, que as pessoas começam a assimilar a violência, inclusive as mortes por Covid. São 590 mil que morreram, e as pessoas estão “bom, tudo bem, morreram 590 mil, vou ao supermercado”. Como se não fosse nada, mas é uma guerra, uma guerra sangrenta. 590 mil pessoas é muita gente! E isso, veja que em fevereiro de 2020 nós vimos um documento emitido pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército onde faziam uma análise projetiva da pandemia, com alguns cenários: a pandemia sem nenhuma medida de combate, com medidas leves e com medidas drásticas. E estava muito bem feito: ou seja, não é ignorância, eles sabiam o que aconteceria. Essa análise foi trabalhada com todos os dados das associações internacionais de infectologia, estava muito bem feito. Então não foi ignorância, foi premeditado: foi um crime o que aconteceu aqui. E as pessoas não… Não sei o que estão esperando para reagir. Há certas reações, isso é interessante que levemos em conta: Chile e Colômbia viveram manifestações populares, antipartidos, mas de esquerda. No Equador se desvirtuou, no Peru se equilibrou. Mas o Chile acabou fazendo uma constituinte cuja presidenta é uma líder Mapuche. Isso é uma questão bem interessante. Aqui, antes da pandemia, já tínhamos movimentos, que a pandemia diluiu; a esquerda obedeceu o distanciamento social – coisa que a direita não faz. Então parece que eles têm mais força do que têm, e nós parecemos mais fracos do que somos. Eu não sei o que acontecerá depois da pandemia, mas a esquerda deveria aproveitar essa situação de pandemia para procurar outras formas de articulação social, a partir das redes. Insisto: utilizar as armas que o inimigo utiliza, e que são mais baratas que uma bomba nuclear ou que um caça; quase todos tem um celular. O celular hoje é a arma.

Revista Opera: Gostaria que falasse sobre a questão da guerrilha urbana, a viabilidade da guerrilha urbana. Porque tivemos muitas experiências curiosas: na Argentina, por exemplo, se compararmos os Montoneros e o Exército Revolucionário do Povo (ERP), ou mesmo no Brasil, se compararmos a Ação Libertadora Nacional (ALN) e a guerrilha do Araguaia ou Caparaó. Quer dizer, a guerrilha urbana é uma experiência relativamente nova, a cidade tem esse elemento interessante que o senhor aponta – uma profundidade, o guerrilheiro pode submergir e emergir do meio do povo e atacar – mas ao mesmo tempo a cidade tem, do ponto de vista de vigilância e repressão, uma situação mais complicada. O campo parece oferecer uma segurança maior, a princípio, em troca de uma profundidade menor, a cidade uma segurança menor, a princípio, em troca de uma profundidade maior: o guerrilheiro urbano sempre dentro do cerco. O que me parece que une, por exemplo, Brasil e Argentina, é uma situação um tanto curiosa em que há grandes centros urbanos, com um proletariado industrial importante e muito concentrado, mas no campo uma extensão muito grande de território para recuar, mas também com um isolamento muito grande.

Héctor Luis Saint-Pierre: Essa questão é de fato fundamental. Como dizia Mao, cada guerra implica em leis específicas – eu não diria leis, porque não sou tão positivista – mas implica em considerações conjunturais de cada guerra. Na Argentina, é uma planície, uma planície descampada, ou seja, não tem como manter um exército guerrilheiro ali, a menos que seja como foi a ERP em Tucumán. Mas aí o efeito dessa guerrilha é relativo, porque há de haver um efeito na capital.

Eu acho que a guerrilha não é um instrumento adequado para a tomada do poder. Às vezes o encanto do guerrilheiro barbudo descendo da Sierra Maestra, em Cuba, eclipsou um pouco todo o trabalho político feito por partidos, movimentos estudantis, sindical, etc., na própria Havana. Eu acho que a grande estratégia nesse caso, digamos de uma perspectiva revolucionária, é a insurreição. A guerrilha é uma parte, um braço armado dessa estrutura estratégica, mas [a estratégia] é insurrecional. A estrutura insurrecional é uma das mais complexas do ponto de vista estratégico, onde você tem que articular movimentos sociais – estudantil, de base, camponês, proletário, sem-terra, sem-teto – tudo articulado a um movimento, digamos, de defesa dessa estrutura estratégica de salto insurrecional. Não é um momento espontâneo, como diria Engels – nisso eu o critico, naquele momento tinha estudado bastante as insurreições camponesas na Alemanha. Eu estou pensando em estruturas insurrecionais de países dependentes, de economias dependentes, industrializados ou precariamente industrializados, mas de qualquer forma uma industrialização dependente. Como são os casos latino-americanos – alguns são mais rurais, mais agrários, onde se pode instalar um pequeno exército revolucionário, mas quando se tira ele da clandestinidade, se já não há um trabalho de base com todas essas frentes feito, é um pouco complicado.

Por isso acho que trata-se de uma manobra muito complexa, que exige uma sutileza estratégica superior. Eu analiso isso no “A Política Armada”, acho muito bom o William Cooke, um peronista que morou em Cuba e no Chile. Ele tinha uma elaboração bastante boa sobre a insurreição. E outro caso é o da Nicarágua, onde há uma estrutura insurrecional: ou seja, quando a guerrilha deixa a selva, deixa a clandestinidade, ela se encontra com um movimento na rua, em um momento de muito desgaste das forças repressivas, como aconteceu com Batista em Cuba e com Somoza na Nicarágua. Ou seja, já há um desgaste das forças repressivas. Pense que neste movimento nicaraguense estava também a Violeta Chamorro, que era liberal e depois vai ser a primeira presidenta, e também o “Comandante Zero” Edén Pastora, que depois vai apoiar a contrarrevolução apoiada pelos Estados Unidos e Honduras. Então esse é um capítulo, é um capítulo: se o que você está pensando em qual seria a tática para um futuro revolucionário, se ainda é possível uma revolução nestes termos, eu acho que são várias táticas que têm de estar articuladas em uma estratégia muito sofisticada – porque com nenhuma dessas táticas que se pode usar dentro de uma repressão muito forte, com coisas como a Lei Antiterrorista que está sendo discutida no Senado, não há muitas chances, a não ser em articulação com partidos políticos, movimentos sociais, ou seja: a articulação de uma insurreição que abra o espaço para que os que estejam na serra – ou na cidade, onde for – saiam com suas armas para dar o apoio, a segurança, a esse movimento. Inclusive contando com a possibilidade de fraturas dentro da repressão: grupos dentro das Forças Armadas ou das polícias que possam apoiar, enfim.

Mas é um tema para uma boa reflexão, faz tempo que não reflito sobre isso, inclusive porque hoje a situação do campo revolucionário passou a ser um pouco mais digital, então esse novo campo que se abre – que já não é tanto da profundidade, mas um campo etéreo onde também se combate, que é a cibernética, a digitalização, os bytes. Isso abre um novo campo de operações que também tem que ser pensado, quer dizer, a revolução tem que estar à frente, não atrás, das formas de luta. Senão é sacrifício geracional que não vale a pena, não vale a pena. Insisto: o importante é o movimento de massas, sem movimento de massas a revolução não funciona. Isso qualquer líder guerrilheiro revolucionário sabe. Para Mao Tsé-Tung, uma guerra popular e prolongada – o popular não é aleatório, o popular é a logística da guerra. Para Che também, para ele se a relação entre a guerrilha e a sociedade é cortada, não há condições de levar a cabo esse processo. É uma coisa longa para se pensar.

Revista Opera: Você pontua no “A Política Armada” que depois da queda da URSS o que vimos no mundo não foi uma paz perpétua, nem uma paulatina conversão do último homem do Fukuyama para um homem adaptado ao fim da história, articulado com os bens de consumo e mercados mas, ao contrário, uma sucessão de guerras, cada vez mais guerras. Você, que está tão envolvido com a questão da guerra e a questão estratégica, e que pensa ambas de um ponto de vista filosófico, crê de fato na possibilidade de, algum dia, termos uma paz perpétua ou absoluta? Dentro do capitalismo, ou mesmo fora dele; o socialismo, o comunismo, o que quer que seja que venha depois, produzirá a paz, ou vamos para a guerra Tupinambá, para a guerra como “jogo”?

Héctor Luis Saint-Pierre: Está um belo entardecer aqui. Um belo entardecer de queimadas. O Kant coloca essa paz perpétua, na realidade é um cartaz em uma pousada onde ele ficou uma noite. O cartaz era “a paz perpétua”, na entrada de um cemitério. Era isso que estava no quadro. Então a paz perpétua é só no cemitério. Inclusive muitos creem no Kant como um pacifista, mas para ele a guerra era a dinâmica da evolução da espécie.

Eu acho que a guerra continuará, não sei quais serão as formas ou as manifestações dessa guerra. A guerra de classes sociais, por exemplo, é uma realidade que está colocada. Vamos falar de diferenças sociais, porque classe hoje está um pouco complicado. Um gerente de banco se acha um burguês, e em realidade é um proletário; um operador de call-center praticamente. Mas o status da função o faz sentir mais próximo do burguês que do proletário. Hoje o burguês não é aquele gordinho com a corrente, nem o proletário aquele cara de camiseta, musculoso. Hoje não é tão mais fácil, como na época de Marx, definir as classes. Há uma diluição de classes, primeiro, e por outro lado uma ideologização diferenciada. O cinturão industrial de São Paulo muitas vezes votou no Maluf: como dizia Rousseau, o interesse geral não coincide com a vontade geral. Às vezes a vontade geral vai contra o próprio interesse geral. Essa foi uma das brigas que tive com João Quartim na elaboração da tese, porque para mim era difícil explicar a guerra revolucionária apenas em termos de interesses. Os interesses não conseguem me explicar a morte de Che Guevara, por exemplo. Aí há um grau de consciência, de valores, que levam alguém à luta ou a assumir uma parte da fronteira da guerra, que não são apenas seus interesses. Às vezes os interesses são esquecidos por essas vontades. Não precisamos ir muito longe: como foi a votação da social-democracia antes da Primeira Guerra Mundial; os proletários alemães preferiram morrer sob a bandeira alemã, morrer como alemães, que chegar à vitória como trabalhadores. Se sentiram mais alemães do que trabalhadores; gritou mais forte sua nacionalidade, seu valor patriótico – por mais louco que possa soar isso – que seus interesses de classe, que pesam no bolso, no estômago. Então acho que temos que pensar nisso quando pensamos nessa guerra.

Mas há fraturas que são muito claras: o feminismo, por exemplo, foi uma causa que não foi vencida. Essa foi a primeira guerra colonial, no século 15: contra a mulher. Que também é uma guerra de classes, porque se obriga a mulher a assumir uma parte do trabalho não-remunerado: o trabalho da reprodução do trabalho, isso é, é a mulher que cria o filho, que amamenta, que pariu o filho, que está produzindo mão de obra para o sistema e não é paga por isso. Isso ainda se mantém, em alguma medida, pelo menos do ponto de vista ideológico.

A questão racial: há diferenças muito claras na sociedade brasileira, na sociedade brasileira e em todas as sociedades, como vimos nos EUA mesmo. Nos Estados Unidos os negros começaram a poder votar na metade do século passado. Na Austrália até 1969 os povos originários eram considerados fauna. Fauna. Estamos falando do capitalismo, do coração do capitalismo. Fauna. Aqui o Bolsonaro se referiu aos negros como péssimos reprodutores, dizendo que “não servem nem para reproduzir”. Os índios como “vagabundos”: as próprias Forças Armadas se referem a eles assim. Os índios que plantaram essa Amazônia que nós pensamos ser uma coisa natural. A própria Mata Atlântica: isso é um jardim guaranítico plantado pelos índios guarani. Plantado. Isso é cultura humana, cultura humana. E esses agora vem aí dizendo que os índios não entendem nada.

Então a guerra, acho que ela tem um certo gosto de permanência. Talvez em algum momento surja uma forma de resolver todas essas questões, talvez não consigamos ver isso, ou seja, ainda teremos que nos acostumar com o cheiro de pólvora e sangue. Não sei…

Revista Opera: Há um aspecto, que aliás você trata muito bem no “A Política Armada”, que é a realidade nuclear, que leva a um novo tipo de consideração estratégica que é um tanto antipolítica, no sentido de que o custo de um ataque pode ser alto demais para todos os atores envolvidos e os ganhos se anulam se há uma obliteração da Terra ou de todos os atores. Pedindo aí também que você use sua bola de cristal, queria que saber o que você pensa em termos do futuro da guerra depois dessa realidade nuclear, que é o que a gente vive hoje apesar de não falarmos tanto em bomba nuclear – mas os arsenais estão aí, como um desses fantasmas assombrando o mundo. O futuro da guerra, depois dessa realidade nuclear, é uma volta forçada aos conflitos de infantaria? E aí viveríamos a guerra como um jogo, de certa forma, também. Ou voltaríamos ao tipo de guerra da Segunda Guerra, ou a uma série de pequenos conflitos distantes, nas periferias, ou guerras por procuração? A paz perpétua? Ou você é mais niilista e vê a única possibilidade sendo a morte do mundo?

Héctor Luis Saint-Pierre: Eu acho que a humanidade é uma espécie que não deu certo. Um projeto biológico inadequado. A única arquitetura biológica que atenta contra si própria e contra outros projetos que realmente deram certo. Mas não, isso é filosofia barata, de boteco [risos].

Revista Opera: Mas o paradoxo é que a humanidade só pode se voltar contra si por conta da consciência, e o senhor é um filósofo [risos].

Héctor Luis Saint-Pierre: [risos] Pode ser. Mas de fato está gerando inclusive crises climáticas que estão diminuindo sua possibilidade de existência nesse mundo. Caras que estão pagando não-sei-quanto para dar voltas no espaço. E onze pessoas que a cada minuto estão morrendo. É o paradoxo da humanidade, da racionalidade da humanidade, não sei como dizer.

Há um novo emprego da arma nuclear que veio da sabedoria coreana, da Coreia do Norte. Um aluno meu fez uma dissertação – Paulo Galvão ele se chama, ele trabalhava na CBN – que é sobre o emprego da arma nuclear para a negociação. Veja a diferença entre Saddam Hussein, que havia uma suspeita de que ele tivesse uma arma nuclear – eles sabiam que não tinham, os EUA sabem quem tem e quem não tem – e o Iraque foi invadido; e a Coreia, que tem uma arma nuclear, mas não foi invadida. Qual é o emprego dessa arma nuclear? Poder negociar sua soberania, sua paz, sua tranquilidade. É bem interessante esse emprego.

Por outro lado o Chomsky já denunciava há muito tempo a procura, no laboratório de Los Alamos, de mini-bombas nucleares para serem usadas. No Afeganistão os Estados Unidos jogou uma bomba que se chamou “a mãe de todas as bombas”, de altíssimo poder explosivo, que depois da bomba atômica seria a maior bomba. Não há empecilhos éticos para a morte, há empecilhos práticos ou pragmáticos para o emprego desse armamento. Não é por piedade ou o que seja, são questões pragmáticas que impedem o emprego do armamento nuclear. Eu acho que ele estará cada vez mais democratizado, no sentido de que mais países vão procurar isso, talvez procurarão tecnologias nucleares que não sejam bélicas – como Brasil ou a Argentina, que já está usando mini-reatores.

Não sei… Eu acho que já estão muito próximos de um emprego de um armamento tático, ou seja, se houvesse uma guerra entre Rússia e Estados Unidos ou China e Estados Unidos, talvez utilizem. Mas não vejo isso, porque há uma disparidade tão grande de potência que entre eles dificilmente se confrontarão. É mais fácil trabalhar nas periferias, como foi durante a Guerra Fria, restabelecer uma certa polaridade paralisada nuclearmente, pela doutrina da mútua destruição assegurada. Guerras periféricas, guerras de libertação, que talvez já não sejam de libertação, mas sim guerras por procuração, como você disse, e como foi a guerra na Síria. A guerra na Síria foi um mostruário do que pode acontecer no futuro, isto é: todos tinham seus “terroristas”. Eu não usaria o conceito de terroristas para esses grupos; os chamaria de grupos guerrilheiros, insurgentes, irregulares, assimétricos, mas terroristas deixaria a parte; é um conceito a ser usado com muito cuidado. Mas o emprego desses grupos, como está acontecendo nesse momento no Congo: grupos guerrilheiros financiados, muitas vezes pelas grandes potências, porque o interesse na realidade é a dívida que a guerra gera. Se eles mesmos armam uns e outros, criam uma rivalidade – seja racial, étnica, de grupos, política, o que for –, começam a abastecer, depois começam a cobrar, depois começam a financiar, e a garantia desse financiamento são as riquezas naturais, como o petróleo, pedras preciosas, metais, etc. De forma que a África fica sem saída. Não é um continente pobre, é um continente empobrecido pelo regime colonial e agora pelo regime de exploração dessas guerras do capitalismo insaciável. E esse capitalismo, não sei se dá para identificar uma nacionalidade dele. É uma lógica de acumulação que gera essas guerras.

A paz… Eu acho muito difícil. Talvez em algumas regiões. Nós poderíamos chegar a uma paz aqui na América do Sul, tendo um sistema de defesa eficiente, eficaz, mas acima de tudo popular. Uma defesa popular, não criar estruturas armadas que depois se voltem contra a própria sociedade – como se voltaram, como se voltam… Ou seja, uma defesa popular e regional, em um continente banhado nos dois oceanos e no Caribe, que tem todas as topografias possíveis – cordilheiras, desertos, planícies, Amazônia, rios, água, todos os minérios possíveis, lítio para abastecer a indústria de carros elétricos do mundo. Tem tudo! Mas tem classes entreguistas, que entregam suas populações e a decisão nacional a essa lógica de acumulação do capital. Por isso te digo que essa dependência é multidimensional, e é um desafio pensarmos em uma defesa contra essa multidimensionalidade da dependência, para ir procurando graus de autonomia. Ainda que não seja inicialmente uma fratura – o que nos faria um alvo fácil para a acumulação do capital, que poderia nos atacar por onde quiser – mas precisaríamos de industriais conscientes, acadêmicos conscientes, jornalistas conscientes, trabalhadores conscientes, e eventualmente uma estrutura armada – não necessariamente militar enquanto corporação –, mas uma estrutura de defesa que fosse cooperativa e dissuasiva.

Escrevi algo sobre isso para o Conselho de Defesa Sul-Americano a pedido do presidente do Conselho, que naquele momento era o Ministro de Defesa do Equador, Javier Ponce Cevallos, que foi um esboço de concepção estratégica de defesa regional. Em um momento em que havia governos de centro-esquerda, ou populares, não sei como chamá-los; mas foi um estímulo para nossa região aquele momento histórico, com uma vontade dos governos por essa aproximação e cooperação, e houve freios dos militares frente a essa cooperação, por um fundamento soberanista. Um fundamento que se antepõe à possibilidade de uma defesa efetiva e eficiente, por isso soberanismo. Que impregna tanto a Defesa quanto o Itamaraty, esse soberanismo. E às vezes é necessário abrir mão de soberania para poder decidir com mais eficácia: soberania não coincide estritamente com decisão. O que se trata é de poder decidir soberanamente e que essa decisão seja respeitada internacionalmente. Para isso é preciso uma defesa: a defesa é uma defesa da decisão. Nesse sentido, a partir disso, é necessário pensar como articular essa defesa da decisão em um momento em que essa decisão é formada por todos os cidadãos na hora do voto; do voto ou da legitimação de quem está no poder. Vejam como essa legitimação mudou com a Dilma – tudo inventado, a história em algum momento vai escrever sobre isso – mas na realidade houve uma operação que mudou a percepção da sociedade a ponto de corroer a legitimação da Dilma. Foi isso o que aconteceu. E é sobre isso que temos que pensar em como nos defendermos. Senão a tomada do poder será uma tomada do poder dos anarquistas: quer dizer, tomamos e festejamos e no outro dia nos dão um golpe [risos]. Não tenho nada contra os anarquistas, muito pelo contrário.

Revista Opera: Eu captei no senhor algumas tendências anarquistas, sim [risos]. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua percepção sobre esse reaparecimento dos militares. Você citou a França, que tem uma certa tradição de militarismo, a Espanha – com uma larga tradição, ou uma tradição alargada até – e aqui no continente nós tivemos o Brasil, o golpe na Bolívia, Honduras, El Salvador, e as reações no Equador, durante o levante, no Chile, e agora essa situação no Peru, em que efetivamente derrubaram um chanceler. Fazendo duas perguntas em uma, queria que também tratasse do conceito de Guerra Híbrida, se o acha útil, ou se a Guerra Total já tinha explicado a Guerra Híbrida lá atrás…

Héctor Luis Saint-Pierre: Eu não gosto muito de etiquetar, de botar rótulos. Prefiro mais me ater ao próprio fenômeno, uma expectativa fenomenológica da questão. Eu acho que a guerra sempre foi híbrida em algum sentido: o próprio Sun Tzu, quando ele fala de infiltrar o imperador inimigo… Ou quando diz que o exército tem que estar bem alimentado e armado, mas é melhor estar bem alimentado e armado com a comida e o inimigo. Sempre houve essa hibridização. O que acho que está se tornando híbrida é a política. Outros fatores que estão se misturando à política.

Meu medo dessas teorias é cair nas redes das teorias conspiracionistas, onde não há lugar para a liberdade e não há lugar para a política. Se não há lugar para a política eu me sinto sem ar, sem oxigênio. E o perigo é esse: que todos estão tão armados mas tão armados que não sobra nada, qualquer coisa que você faça é utilizado pelo inimigo contra você. Isso é paralisante.

Mas há uma hibridização dos meios da guerra, isso é, esses meios de vigilância são tanto usados para a segurança pública – que também é parte da acumulação do capital – quanto para a guerra. Também para a política. A capacidade de definir, pela sua forma de andar, se você está tranquilo ou preocupado ou nervoso… Não digo que o Brasil tenha isso, mas que pode ter, pode, porque a tecnologia cada vez é mais barata e acessível. A própria polícia trabalha com certas identificações genotípicas. Quando localizam uma pessoa negra já tomam mais medidas sobre o que pode estar fazendo, seguem seu comportamento para ver o que vai fazer, ou seja: uma pessoa negra no supermercado é um risco maior para o sistema de vigilância do que uma pessoa branca. É claro que é uma concepção estúpida, mas é uma concepção. E isso se torna doutrina, se torna doutrina.

Quanto ao reaparecimento dos militares, eu acho que não há um reaparecimento, acho que nunca saíram. Agora há visibilização maior dos militares. Nós fomos enganados, pensávamos realmente que havia um espírito democrático entre os militares e tudo isso. Mas você vê que logo após a destituição da Dilma recuperaram a comemoração do golpe de 1964: isso é simbólico, mas eles são simbólicos. Eles são crianças. A mentalidade militar é a mentalidade de uma criança brincando com brinquedos perigosíssimos. Eles sempre tiveram uma participação muito atuante na política nacional de todos os países latino-americanos. Você vê aquelas pinturas que representam as primeiras reuniões depois das guerras de libertação nacional na região, e você tem a Igreja, o burguês comercial, advogados ou letrados que se formavam na Europa, e militares, que também se formavam na Europa. Ou seja: os exércitos de libertação nacional que lutaram contra os exércitos europeus foram formados pelos próprios europeus. E foram formados diferentemente da formação por acumulação, dos meios de produção, como aponta Max Weber na Europa – ou seja, acumulação dos meios de produção e administração na figura de um Estado ou império, que são retirados do senhor feudal e concentrados. Aqui foi tudo através do crédito, do endividamento, através de dívida pública. Dívida garantida através da emulação – se aquele que tomava o crédito emulava os estados europeus, ou seja, com exércitos europeus, formados por europeus, com bancos, e com controle social. Daí que as Forças Armadas são na América Latina, em sua origem, guardas de segurança social, de controle social. De “vagabundos”, de índios, de negros – quando os escravos fugiam da fazenda serviam para capturá-los. Organismos de repressão social.

A partir das grandes guerras é que começam a se constituir. A Guerra do Paraguai foi importante, levou à consciência da debilidade institucional que as Forças Armadas brasileiras tinham: quando enfrentaram o exército paraguaio, que enfrentou três exércitos na Guerra da Tríplice Aliança, viram que foi muito difícil ganhar do Paraguai naquele momento. Levou muito tempo e muita reformulação doutrinária, de armamento e tecnologia, e muito apoio estrangeiro. A leitura marxista inicial era a de que a Inglaterra estava financiando essa guerra, mas foram várias potências que financiaram, inclusive os Estados Unidos, que estava saindo da Guerra de Secessão. E muito da tecnologia daquela guerra – como o balão de observação – vieram da Guerra de Secessão norte-americana, que é onde começa a se desenvolver o que podemos chamar de uma tecnologia de guerra associada ao desenvolvimento da Era Industrial. E é a Era Industrial, e a sincronia da qual eu falei, que garantia a ordem e a disciplina dentro da fábrica, que é levada aos exércitos. É a disciplina fabril, a disciplina capitalista, que é levada para os exércitos. A mesma disciplina, a disciplina da Era Industrial. Isso foi gerando, e particularmente depois da crise de 29 nos Estados Unidos, vem Roosevelt, com a primeira política de defesa – ou seja, uma demanda estatal para a indústria – que exige uma certa política de produção, isto é, um ordenamento na produção. Porque até esse momento pensavam muito na formação de milícias, e ainda se pensa assim na mentalidade norte-americana, pensam que deixaram de ser colônia da Inglaterra com milícias fundamentalmente. A estrutura armada era miliciana. Daí a necessidade de ter a arma própria, a emenda do armamento próprio vem daí, da reivindicação, digamos, miliciana. Isso foi gerando uma isonomia estrutural das Forças Armadas.

Você vê na América Latina, em boa parte do mundo, há Marinha, Exército e Aeronáutica. É uma estrutura isomórfica; todos têm mais ou menos o mesmo grau: general, coronel, major, etc., de maneira isomórfica. O armamento é isomórfico, o sistema de armamento define a organização militar. Então quando os militares pensam que estão importando tecnologia, e que essa tecnologia é neutra… A tecnologia não é neutra, como já mostrou a Escola de Frankfurt. A tecnologia é política, é ideológica, representa o grau de desenvolvimento de uma cultura em uma determinada época, e isso não se transfere – o que se transfere é o produto tecnológico. Mas esse produto tecnológico por um lado oculta a tecnologia, que não é nem nunca será transferida, porque é outra sociedade, que não pode reproduzir aquela tecnologia que é um arranjo político-social epocal, digamos, e ele simplesmente gera, com a compra desse produto tecnológico que ele busca para ganhar autonomia estratégica, sua dependência estratégica. Não apenas está comprando dependência estratégica, mas também uma organização sociológica da força para atender a esse armamento: o armamento começa a definir a própria organização militar, a própria doutrina dessa organização militar, e eventualmente o inimigo. Porque quanto mais tecnológico é o sistema de armamento, mais definido é o objetivo militar para qual se utiliza esse armamento, então definem isso. Esse isomorfismo então é o que permite a ampliação do mercado do armamento: todas as Forças Armadas têm mais ou menos a mesma morfologia, e consomem os mesmos materiais; então aquela fábrica tem a demanda estatal mas também a exportação do armamento. Com a condição de não exportar o último armamento do ponto de vista tecnológico, primeiro porque tem compromissos nacionais, e segundo porque há aqueles compradores que compram mais que os outros, e que modulam inclusive a produção. Dizem: “eu compro tanto, mas eu quero um nível de desenvolvimento tecnológico maior que todos os demais, senão não compro; segundo, quero que tenha certas características adequadas às minhas necessidades nacionais, porque tenho aquele e esse inimigo.” Então há uma certa dialética, digamos, entre o comprador e o vendedor.

Mas desde o ponto de vista do reaparecimento eu acho que os militares que, teoricamente, em um sistema democrático, são não-deliberantes e são instrumentos do Estado, na América Latina passaram a ter um papel político, deliberante; eles colocam os limites às demandas nacionais, colocam limites a quais são os símbolos nacionais, definem os símbolos pátrios. Nossos hinos nacionais são hinos marciais que elogiam a guerra, a vitória pelas armas, o sangue derramado – se você começa a pensar realmente é uma coisa de louco. Os hinos nacionais são hinos sangrentos, hinos marciais, de guerra. Eles sentem a nação como produto deles, a tal ponto que as transições foram concedidas – do império à República, da ditadura de 64 à redemocratização. Houve um movimento social, mas esse movimento pelas Diretas foi um movimento fracassado; não conseguiram as Diretas e tiveram limitações na construção constitucional – por exemplo o artigo 142, que foi uma imposição militar. Então houve uma transição na qual ainda estamos, porque não se constituiu um controle civil sobre as Forças Armadas como corresponde a um Estado democrático, nem a condução civil da política da Defesa. A subordinação dos militares à Constituição é muito fácil, mas a condução política da Defesa significa, além da subordinação, a relação de ordem e obediência, como diria Max Weber: a política manda e o instrumento – porque é um instrumento – obedece. O teste crucial é mandar contra os interesses da corporação militar; e é um teste pelo qual nenhum desses partidos burgueses, de esquerda ou de direita, querem passar. E não vão passar por ele.