Entramos no ano eleitoral de 2022. A partir do esvaziamento das manifestações pelo impeachment do ano passado, ficou claro que os setores hegemônicos da esquerda brasileira priorizariam a estratégia eleitoral em detrimento de uma mobilização real pela saída de Jair Bolsonaro. Em decorrência disso, a eleição presidencial tem sido cada vez mais o centro das atenções dos atores políticos e analistas. Desde que seus direitos políticos lhe foram devolvidos, Lula tem sido o principal articulador da oposição, e isso se reflete no fato de que hoje ele é líder de todas as pesquisas de intenção de votos, com índices acima de 40%, e inclusive com chances reais de uma vitória em 1º turno segundo algumas sondagens. Portanto, acompanhar as movimentações políticas de Lula e das lideranças do PT que o rodeiam é importante para enxergar um esboço do que seria um eventual terceiro governo Lula a partir de 2023.

É bastante sintomático o burburinho que se iniciou no final do ano passado a respeito da possibilidade de uma chapa entre Lula e Geraldo Alckmin (recém saído do PSDB), movimento que culminou num encontro entre os dois políticos no jantar do grupo Prerrogativas em 19 de dezembro, em um dos restaurantes mais caros de São Paulo. A julgar pela diversidade dos convidados do evento, pode-se dizer que esse encontro serviu como uma espécie de ensaio geral para a tão propalada “frente ampla” anti-Bolsonaro. Havia dirigentes de partidos do chamado campo progressista como PT, PSB, REDE e PCdoB (mas não do PSOL), mas também de partidos como o MDB de Michel Temer e o PSD de Kassab, além da nata da advocacia criminal brasileira, ativistas da Coalizão Negra Por Direitos, empresários, jornalistas e outras personalidades. Após semanas de especulação na mídia a respeito da possibilidade de uma chapa conjunta, a foto daquele aperto de mão de Lula e Alckmin sorridentes sob as máscaras surge como síntese da ideia geral dessa pretensa frente ampla: os outrora adversários agora unidos “em defesa da democracia” para derrotar Jair Bolsonaro nas urnas.

O principal argumento dos defensores da tese da frente ampla é que o caráter autoritário e fascista do governo Bolsonaro obrigaria a oposição a uma articulação mais ampla com todos os setores democráticos, em que a pauta da defesa da democracia se sobreporia a qualquer outra divergência programática em nome da derrota de Bolsonaro. Com isso, a frente ampla deveria tentar abarcar todos os setores políticos em contradição com o bolsonarismo – inclusive a direita neoliberal que fez em 2018 a “escolha muito difícil” de apoiar Bolsonaro no 2º turno contra o liberal Haddad.

Uma das principais lacunas desse argumento é que subentende o bolsonarismo como um fenômeno completamente à parte de um projeto político-econômico de classe, como se fosse um excepcionalismo do sistema político, um “raio em céu azul” que caiu para macular a democracia brasileira, e que agora exigiria a unidade dos “democratas” para restaurá-la à “normalidade”. Também faz parte desse argumento a incompreensão das causas políticas, econômicas e sociais que possibilitaram a emergência do bolsonarismo – causas profundamente relacionadas com a crise brasileira. Ademais, a incompreensão do bolsonarismo como projeto político-econômico de classe também se traduz nos discursos – muito comuns inclusive em parcela da esquerda – de patologização do bolsonarismo, como se Bolsonaro e seus acólitos fossem “loucos”, “dementes”, que “precisam ser internados” etc.

Ao sairmos dos argumentos despolitizantes do excepcionalismo e da patologização, podemos compreender o bolsonarismo tal como é: uma radicalização do projeto neoliberal de destruição de direitos sociais, privatizações e desmonte dos aparelhos de Estado de promoção do desenvolvimento, em aliança com o reacionarismo de costumes neopentecostal e o Partido Fardado, sedento por reocupar a máquina do Estado. Tal projeto neoliberal pratica a sua mais intensa ofensiva após o golpe de 2016, a partir da implantação da “Ponte para o Futuro” do governo Temer, e adquire musculatura política e legitimidade eleitoral a partir da eleição de 2018, quando sobrou à fração financeira da burguesia interna apoiar Bolsonaro diante do fracasso do seu representante orgânico, o PSDB representado pelo mesmo Geraldo Alckmin, em se colocar como alternativa eleitoral competitiva naquele pleito. A aliança entre Bolsonaro e Paulo Guedes – um liberal da Escola de Chicago com passagem pelo Chile de Pinochet – representa o apoio do mercado financeiro a um governo fascista e reacionário condicionado à continuidade da agenda das reformas neoliberais.

Bolsonaro e a crise social

Isso demonstra que existe uma continuidade entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, que está na implantação de todos os projetos de aprofundamento da exploração da classe trabalhadora e de desmonte do Estado nacional – Teto de Gastos, Reforma da Trabalhista, Lei de terceirização irrestrita, Reforma da Previdência, Autonomia do Banco Central, desmonte da Petrobrás, privatização da Eletrobrás etc. Em todas as votações desses projetos os partidos tradicionais da direta neoliberal, que hoje tentam se disfarçar de centro, não apenas votaram a favor, mas foram também responsáveis pela elaboração e relatoria.

Os resultados sociais dessas reformas estão aí. A taxa de desemprego no Brasil hoje é de 12,6%, atingindo 13,5 milhões de brasileiros. Mesmo entre a população que trabalha a precarização é forte: cerca de 40,6% da população ocupada no Brasil é de trabalhadores informais. O número de empregos sem carteira assinada no setor privado teve um aumento de 23,1% de 2020 para 2021, e o de trabalhadores por conta própria aumentou 18,4% na comparação com 2020, sendo hoje o Brasil o segundo país com a maior taxa de autônomos do mundo. Em decorrência desse aumento da precarização do trabalho, o rendimento médio real dos trabalhadores hoje se encontra no menor valor desde o final de 2012. 12,3 milhões dos jovens até 29 anos – ou 30% dessa faixa etária – não estuda e nem trabalha. Para os trabalhadores que chegam à idade de aposentadoria, a Reforma da Previdência já provocou redução do valor médio dos benefícios, de R$ 1.662,09 em 2017 para R$ 1.512,17 até junho de 2021.

Além da precarização geral do trabalho, o aumento do custo de vida também se reflete no bolso da população mais pobre: a inflação calculada pelo IBGE para 2021 foi de 10,06% – o valor mais alto desde 2015. Certamente a venda de refinarias e a política de preços da Petrobrás sob a gestão Bolsonaro tiveram seu papel na elevação dos preços da gasolina (47,49%) e do botijão de gás (36,99%). Mas a inflação oficial também apontou fortes elevações dos preços de itens como energia elétrica (21,21%), alimentos (7,94%) e aluguéis residenciais (6,96%). A combinação de desemprego, trabalho precário e aumento de custo de vida se traduz em cerca de 13% da população abaixo da linha da pobreza – ou seja, vivendo com renda per capita mensal de até R$ 26 – e cerca de metade da população, ou 116,8 milhões de pessoas, sofrendo de algum tipo de insegurança alimentar, sendo que 19,1 milhões de brasileiros, ou 9% da população, estão em situação de insegurança alimentar grave – em outras palavras, passando fome.

Ou seja, não basta à esquerda apenas remover Bolsonaro do poder. A gravidade da situação social do nosso povo exige a revogação do entulho neoliberal de Temer e Bolsonaro, com a discussão de um programa de reconstrução nacional e superação do neoliberalismo, a fim de recuperar a capacidade do Estado brasileiro em ser um agente de promoção do desenvolvimento e da redução das desigualdades. Esse projeto de reconstrução nacional passa necessariamente pela implantação de um programa antiliberal. Entretanto, o debate sobre a formação de uma frente ampla tem se colocado acima do debate sobre programa. Afinal, qual é o programa da esquerda para 2022? Apenas tirar Bolsonaro é suficiente? Que tipo de frente ampla pode ser possível montar com políticos e partidos que ajudaram a aprovar com os seus votos essas reformas neoliberais? Haverá a exigência de alguma autocrítica da parte desses políticos e partidos por sua contribuição com o agravamento da situação social do Brasil?

Não se trata de demonizar a princípio o instrumento de frente ampla – que já foi executada pela esquerda em países como Chile, Argentina e Uruguai. No entanto, a impressão que passa é que no Brasil esse debate vem se reduzindo meramente a uma questão puramente eleitoral, sobre que tipo de coalizão seria mais competitiva eleitoralmente para ganhar a eleição, sem discutir minimamente um projeto a ser implementado após a eleição. Caso as esquerdas estivessem priorizando a construção de um programa de reconstrução nacional e superação do neoliberalismo, a lógica seria de que eventuais alianças estariam subordinadas a esse programa – e não o contrário.

Se tomarmos como pressuposto que no pós-Bolsonaro a prioridade de qualquer governo que se pretenda progressista será a reconstrução nacional e a revogação do entulho neoliberal, qual o sentido estratégico de Lula cogitar alguém como Alckmin como vice-presidente? Não se pode tratar Alckmin como um tucano qualquer: foi fundador e filiado por 33 anos ao PSDB, governador de São Paulo por quatro mandatos pela legenda, duas vezes representante tucano à eleição para a Presidência da República, e ex-presidente nacional do partido. Após a experiência de Michel Temer, o mais prudente seria Lula abraçar um vice que lhe servisse de seguro anti-impeachment (tal como Mourão serve para Bolsonaro), já que a implantação de um programa antiliberal certamente despertaria forte oposição no mercado, na grande imprensa que lhe serve de porta-voz e num Congresso Nacional dominado por representantes dos empresários e da alta finança. Um vice que também tivesse capacidade de dar seguimento ao projeto político sufragado nas urnas em caso de incapacidade do titular – ainda mais considerando que caso eleito, Lula tomaria posse aos 77 anos de idade.

Um vice que em 2018 chegou a justificar os tiros que o ônibus da caravana do Lula recebeu dizendo que os petistas “colhiam o que plantaram”, ou que elogiou a prisão ilegal de Lula dizendo que “devolvia a tranquilidade ao país”, pode ser um porto-seguro um titular de chapa que fosse porta-voz de um programa de enfrentamento ao desmonte neoliberal?

Social-liberalismo e a gestão da repressão em São Paulo

Na verdade, a proposta de uma “frente ampla” que tenha como carro-chefe uma chapa com Alckmin como vice parece sinalizar não a um programa de enfrentamento ao neoliberalismo, mas sim a um rebaixamento de programa político; uma sinalização ao mercado de que o entulho neoliberal será em sua maior parte mantido. Nesse sentido Alckmin representaria o equivalente àquilo que em 2002 foi a Carta ao Povo Brasileiro, ou seja, um aceno ao mercado de que ele pode continuar dormindo tranquilo, pois as bases da política econômica liberal seriam mantidas num eventual novo governo Lula, no máximo com alguma política social compensatória para acalmar os mais pobres e administrar (mas não combater) a pobreza. Por mais que Lula e o PT elogiem a revogação da reforma trabalhista na Espanha, terão a disposição de fazer o mesmo no Brasil quando o seu pretenso vice já se mostra “preocupado” com uma proposta similar aqui?

Aliás, podemos retomar o jantar do Prerrogativas do início do texto para compreender melhor qual é a ideia por trás da tal frente ampla. Foi muito alardeado na imprensa e nas redes o sucesso da campanha “Tem Gente com Fome” da Coalizão Negra por Direitos21, que conseguiu reunir mais de R$ 300 mil com a arrecadação da venda dos convites de R$ 500 para o evento e outras doações, entre elas uma de R$ 50 mil do Banco BTG Pactual, banco fundado por Paulo Guedes, outra doação no mesmo valor da empresa de planos de saúde QSaúde, entre outras de empresas.22 Ou seja, é como se alguns dos principais beneficiários da política econômica desse governo, imbuídos talvez do Espírito de Natal e da caridade cristã, aliviassem suas consciências dando uma pequena fração de suas fortunas para os esfomeados. Isso não é suficiente. Retomando Josué de Castro, “a fome é um projeto político”. Se hoje temos quase 20 milhões de brasileiros passando fome, é por conta da implantação de uma política de Estado que precariza direitos dos trabalhadores em favor dos lucros de uma burguesia parasitária, que impõe o peso do ajuste fiscal no desmantelamento de políticas públicas de segurança alimentar como o Programa de Cisternas, o Programa de Aquisição de Alimentos, o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), os estoques de grãos, além da paralisação da reforma agrária. Não há como combater a fome sem quebrar as engrenagens políticas e econômicas que perpetuam a miséria e as desigualdades sociais com a transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos.

Também surpreende a serenidade com que se equilibrou a iniciativa da Coalizão Negra por Direitos e a presença de Geraldo Alckmin em uma mesma mesa. Afinal, o candidato a vice de Lula foi um dos maiores gestores do genocídio da juventude negra e periférica através da ação da sua Polícia Militar no estado que governou entre 2001 a 2006, e novamente de 2011 a 2018. O governo Alckmin foi o responsável por um aumento de 96% na letalidade policial durante o período entre 2011 a 2017, incluindo 939 civis mortos pela polícia em 2017 (maior número já registrado pela Secretaria de Segurança Pública do estado). Entre julho de 2016 e junho de 2017, a polícia de Alckmin foi responsável pela morte de um adolescente por semana na capital, sendo 36% dessas mortes apenas na zona leste paulistana – em contraste, apenas 10% das mortes no período ocorreram no centro expandido.

Certamente o desmonte dos mecanismos de controle da letalidade policial da gestão Mario Covas (ex-governador tucano morto em 2001 e antecessor de Alckmin no cargo), retomados apenas sob a gestão Doria, contribuíram para esse resultado. Segundo José Afonso da Silva, ex-Secretário de Segurança pública de Covas, “havia uma orientação anterior [no governo de Luiz Antonio Fleury Filho, antecessor de Covas] de que o policial deveria matar os delinquentes. Em nosso período implantamos uma orientação diversa, instruindo os policiais a prender os suspeitos e levá-los a julgamento. Acho que [no governo Alckmin] essa orientação [de matar] voltou a ser tal como era antes”. A política de segurança pública de Alckmin pode bem ser resumida na frase que proferiu após uma ação da Rota em 2012 que terminou em nove mortes: “Quem não reagiu está vivo”.

A mesma lógica repressora pode ser encontrada nas políticas carcerárias do estado de São Paulo. Apesar de o estado de São Paulo conter cerca de 22% da população brasileira, ele concentrava, em junho de 2015, 36% dos presos no Brasil. No governo, Alckmin se gabava ao dizer que “São Paulo conta com a polícia que mais prende no Brasil” para justificar o déficit do sistema prisional paulista – até janeiro de 2014, havia 205.467 pessoas presas para 106.575 vagas, ou um déficit de 98,9 mil vagas. Apenas no Centro de Detenção Provisória de Osasco (CDP-II), eram 2.664 presos para 768 vagas – mais de 3 vezes a capacidade daquele presídio. Entre janeiro de 2011 e janeiro de 2014, a população carcerária do estado aumentou em 41.811 presos, com uma média de 37,46 encarcerados por dia. A superlotação carcerária é a antessala para outros tipos de violações de direitos humanos, incluindo torturas, espancamentos, alimentação estragada e de má qualidade, revistas vexatórias, e inclusive mortes: entre janeiro de 2014 e junho de 2015, 721 detentos morreram nos presídios paulistas – uma média de 40 mortes por mês no período.

Para Alckmin isso ainda não era suficiente, haja vista a sua defesa de propostas legislativas de redução da maioridade penal, as quais considerava “legítimas e necessárias”, inclusive com a defesa da possibilidade de internação de menores infratores em presídios.

Mas nada se iguala, em termos de brutalidade e higienismo social na gestão Alckmin, ao Massacre do Pinheirinho, a violenta reintegração de posse por parte da PM de uma ocupação em São José dos Campos, ocorrida em 22 de janeiro de 2012. A operação, que contou com a PM acordando as cerca de 1500 famílias da ocupação com Tropa de Choque, cavalaria, spray de pimenta e bombas, inclusive jogadas de helicópteros, foi palco de diversas violações de direitos humanos, incluindo agressões, espancamento, tortura e abuso sexual. Moradores desalojados sem sequer poderem pegar roupas e documentos, casas demolidas ainda com móveis dentro, idosos e mulheres grávidas agredidas, dezenas de pessoas presas e dois mortos. Não bastasse isso, as famílias expulsas foram enviadas para abrigos em condições precárias, em que crianças, idosos e doentes crônicos foram deixados sem comida e água encanada em meio a fezes e animais mortos. À época o governador Alckmin ainda chegou a manobrar sua base política na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) para barrar a instalação de uma CPI que investigasse os abusos da operação. Se hoje a maior parte das famílias vive em residências do extinto programa Minha Casa Minha Vida, por outro lado o terreno de 1 milhão de m2 onde ficava o Pinheirinho, pertencente a uma massa falida de propriedade do especulador Naji Nahas, até hoje se encontra abandonado e sem cumprir qualquer função social. Seja contra sem-teto, professores em greve, estudantes secundaristas contra o fechamento de escolas, jornalistas cobrindo manifestações ou manifestantes contra o aumento das passagens, em diversas situações a resposta mais fácil de Alckmin para os problemas sociais foi a repressão policial.

Por que então a insistência de Lula e de uma parte do PT em fazer uma chapa presidencial com um sujeito com um histórico repressivo de fazer inveja ao bolsonarismo? Por que uma parcela da esquerda prefere fechar os olhos ao desenho dessa aliança, quando não atacar aqueles que denunciam o absurdo dessa chapa com acusações de “antipetismo”? Afinal de contas, a presença de Alckmin na chapa faz pouca diferença em termos de ampliação da base de votos de Lula: segundo pesquisa Datafolha de dezembro, para 70% dos eleitores a escolha do ex-tucano como vice não altera a chance de votar em Lula.

Frente ampla e conciliação de classes

Na realidade, o desenho dessa chapa desnuda o verdadeiro sentido da frente ampla, na verdade um eufemismo para a lógica de conciliação de classes que predominou nos 13 anos de petismo no poder, e que nos levou à situação atual. Conciliação de classes que permitiu que programas assistenciais de renda mínima coexistissem tranquilamente com lucros recordes para os bancos – como Lula gostava de se gabar. A força eleitoral de Lula é usada para silenciar qualquer debate programático que represente uma posição de enfrentamento em relação ao sistema neoliberal.

Da desmobilização social dos protestos pelo impeachment de Bolsonaro, passando pelos discursos de denúncia à esquerda não-petista crítica da conciliação, até o cretino discurso de sempre reivindicar um “pragmatismo político” em nome da “governabilidade”, tudo isso é expressão do resgate da ideia thatcherista do “não há alternativa” – ou seja, de que não haveria alternativa à conciliação de classes, ao rebaixamento de programa político, à aliança com setores econômicos e políticos que até ontem estavam apoiando e lucrando com o bolsonarismo. Desse modo, qualquer alternativa que implique em enfrentamento político ou na defesa de um programa político radical precisa ser bloqueada e criminalizada. A política acaba se resumindo à gestão do medo, à eterna escolha do “menos pior”, que nada mais é do que a escolha de quem vai gerir o Estado neoliberal, com mais ou menos roupagem social, porém mantendo os fundamentos da política econômica intactos. Senão, por que então Lula já teria afirmado se opor à taxação das grandes fortunas e à revogação da Reforma Trabalhista, enquanto se mostrou favorável à abertura de capital da Caixa Econômica Federal?

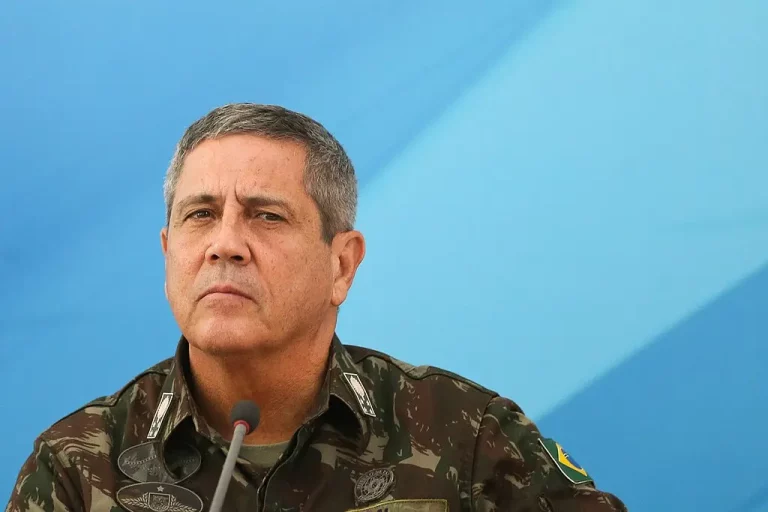

É importante reforçar que não bastará às esquerdas a desmontagem do entulho neoliberal de Temer e Bolsonaro, ou um retorno ao status quo ante das reformas neoliberais, para a classe trabalhadora “retornar ao paraíso” lulista, pois não apenas as condições da economia mundial são hoje bastante diferentes da primeira década do século XXI, mas também a crescente rivalidade entre EUA e o bloco formado por Rússia e China inevitavelmente trará reflexos geopolíticos para a América Latina que irão cobrar capacidade, inteligência e mobilização social dos governos populares da região. Ademais, uma eventual vitória eleitoral de Lula não resolve o problema da permanência do Partido Fardado como um polo de poder alinhado com o imperialismo estadunidense e distante de qualquer forma de controle popular. Se na Bolívia a mobilização popular foi capaz de derrubar um governo golpista e devolver o poder para a esquerda, se no Chile as massivas manifestações de rua conseguiram arrancar uma Constituinte Cidadã de um sistema político herdeiro do pinochetismo, no Brasil a tática petista de desmobilização e negação ao enfrentamento político pode encontrar seu limite. Afinal, os militares garantiriam a posse de Lula sem obstáculos? Ou a impunidade a Pazuello, Braga Netto e demais militares gestores do genocídio da COVID-19 seria usada como moeda de troca, tal como na transição após o fim da ditadura?

Por tudo isso, é necessário que a esquerda radical, socialista, que tenha como horizonte a superação do neoliberalismo e do capitalismo, se resguarde de ilusões em relação a uma eventual vitória de Lula. Todos os indícios já estão sendo dados de que um terceiro governo Lula não traria avanços em relação à experiência lulista anterior. É necessário que a esquerda radical resista às tentativas de cooptação e de silenciamento, ao mesmo tempo que invista cada vez mais na denúncia do social-liberalismo e em uma formação política de base marxista e anti-imperialista. Existe uma parcela cada vez maior da juventude trabalhadora que não se sente contemplada nem com o liberalismo progressista nem por partidos e lideranças de esquerda que buscam canalizar sua organização e atuação política apenas na arena eleitoral. O próximo período exigirá bastante lucidez dos setores políticos à esquerda do PT, pois haverá a tentativa de vender cada concessão ao mercado e aos militares como se fossem acenos necessários para evitar a volta do bolsonarismo. Ter clareza de que a crise brasileira não será resolvida dentro das fronteiras estreitas da conciliação de classes é o primeiro passo para a luta pela construção de um futuro de dignidade para o nosso povo, soberania para o Brasil e liberdade para a América Latina – o futuro da Revolução Brasileira.