Como já publicamos antes, Bolsonaro sempre foi um presidente sem poder. Não porque sua caneta – agora evocada constantemente em seus discursos – fosse de toda inútil. Tampouco somente por sua limitada capacidade política, pela estupidez estratégica ou por sua indecência discursiva – que, a despeito de estúpida, segue determinada lógica. Bolsonaro é um presidente sem poder porque, se imaginando rei perspicaz, não percebeu que acastelando consigo príncipes maquiavélicos, se tornava o bobo da côrte.

Jair Bolsonaro se rodeou de forças que imaginava garantidoras de seu governo. Paulo Guedes, o príncipe das finanças, deveria assegurar-lhe duradoura simpatia dos capitães usurários da Bolsa, dos xerifes do agrobusiness, do que restou dos emissários da indústria e da pequeno-burguesia, que desde que rompeu do ventre da História grita, lactante, que a culpa por seu berço não ser dourado e de sua chupeta não ser tão doce é toda de seus empregados, demasiadamente acomodados sob leis trabalhistas de um Estado que pretende sufocá-los.

O juiz Sérgio Moro, o príncipe das leis, adulado pela atuação na Lava Jato, trazia ao governo os mitos de heroísmo, e a partir deles poderia triunfar como capa preta implacável; se antes distorcia o ordenamento jurídico, agora ajudaria a escrevê-lo.

E por fim vinham os generais, os príncipes da guerra, que como representantes da força real eram os garantidores últimos do governo. Sob suas asas Bolsonaro buscaria se abrigar frente a qualquer intriga que se pusesse em seu caminho.

Ocorre que, ao se cercar de homens poderosos, o presidente não percebeu que, mais do que proteger-se, se enfraquecia. Não frente aos outros poderes, que sempre temeu e contra os quais via-se guardado, mas em relação a seus próprios protetores. Temendo a guerra declarada, trouxe para si a conspiração, como fizeram os troianos quando receberam aquele gesto de suposta simpatia dos gregos. O Teseu estúpido adentrou os labirintos do poder com sua expedição pessoal, confiante de que os cálculos do ministro da Economia e a fama do ministro da Justiça lhe bastariam para derrotar o minotauro. Mas deixou a ponta do novelo na mão não de Ariadne – que verdadeiramente amava Teseu – mas dos militares – que de fato desprezam o capitão.

Não é afinal a Guedes, Moro, Alcolumbre, Maia ou Toffoli que o fio da história de um presidente que decidiu demitir seu ministro da Saúde para logo após voltar atrás leva. É aos militares. Fato que deveria gritar alto dentro daqueles que tão ansiosamente aguardavam as eleições deste ano – que talvez sequer se realizem, afinal – e as de 2022. Se um “cavalão” paraquedista da espécie de Bolsonaro foi montado por gorilas, o que fariam os símios com um presidente “de esquerda”?

Maquiavel ensinara que é sábio simular, por um tempo, a loucura. E Bolsonaro soube fazê-lo. Por um tempo. Tendo a pouco posto contra si os outros Poderes, contra os quais insistiu em convocar suas bases, deveria ter baixado a guarda quando o que já é a maior pandemia deste século bateu às portas do Brasil. Mas insistiu. Simulou por tanto tempo que, ao fim, converteu-se, de ator à própria peça; e aquele que fingiu-se de louco passou então a alucinar. Bobo da corte, Troiano, Teseu estúpido, enfim torna-se um Quixote imoral, solitário, sem Sancho. E como Alonso Quijano deve terminar a vida odiando as mentiras que passou a vida lendo e com as quais envenenou a própria mente.

Mas aos que se acercam dos loucos há também lições. No mesmo capítulo sobre a loucura, Maquiavel ensinou que àquele que não tem meios para a guerra aberta, é melhor fingir-se amigo do que governa. Tendo-os, os militares ainda assim se mantiveram próximos de Bolsonaro, alcançando aquilo que o florentino considerava ideal e impossível: nem tão próximos a ponto de se encobrir de sua ruína, nem tão distantes que, aquele arruinando-se, não estivessem a tempo de dela se beneficiar.

As “aproximações sucessivas” das quais falou o general Mourão viraram distanciamentos e acercamentos contínuos quando este tornou-se vice-presidente. Há analistas que veem nisso um modo de governar, um pacto entre o presidente e os militares; e há outros que crêem que amanhã o presidente já será outro. Ambos desprezam o poder da ruína, que por um lado ameaça os amigos – e portanto os repele para longe – e por outro os sorteiam como substitutos – e portanto os trazem para perto. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar; a segunda estratégia remete à primeira. Ao se aproximar e se afastar do presidente num movimento cíclico é que se alcançará o poder. Mantendo o movimento, em um ano e meio, os generais já se cacifaram a fiéis da balança de ambas as partes: para os civis do Judiciário, do Parlamento e dos Estados, são a chave para conter o civil do Executivo. Para o do Executivo, a chave para conter os do Judiciário, do Parlamento e dos Estados. Efetivamente o bastão já está com eles.

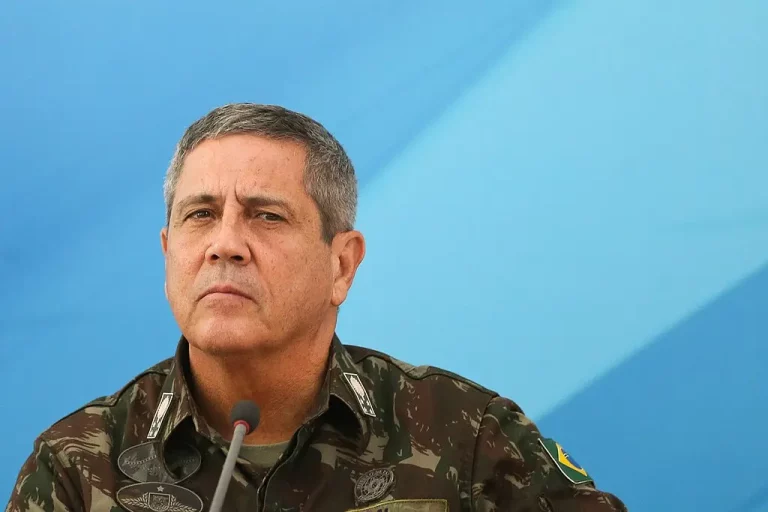

Não se pode colocar com mais clareza: um comandante que tem comandados mais virtuosos que si, quando perde a fortuna, só pode por eles ser submetido ou substituído. A outra alternativa é a morte de todos. Essa consideração básica independe das notícias do dia, às quais os formalistas pretendem se ater. Não importam os boatos que dizem que Braga Netto é “presidente operacional”, os pronunciamentos aparentemente contraditórios de Villas Bôas ou mesmo se o ministro da Saúde se mantém ou não no seu gabinete. O Príncipe de Maquiavel se converteu num Príncipe Moderno, de Gramsci: não é mais um homem, é um partido, que a despeito das posições contraditórias de alguns de seus membros, carrega uma tradição, uma história, posições políticas hegemônicas e uma mentalidade alinhada, atributos com os quais navega na História, cujas marés o empurra para o poder.

Se até figuras “de esquerda” já proclamam Mourão como uma saída; não só uma saída, a saída possível; não só possível, como melhor; não só melhor, mas desejável, é difícil imaginar que a “direita tradicional” (apelidada desde que o capitão assumiu como “centro”) também não acabe por proclamá-lo. Meios – inclusive institucionais – não faltam.

Se tivessem algo comprometedor na mão – digamos, por exemplo, resultados de testes do presidente, feitos no Hospital das Forças Armadas de Brasília, que demonstrassem que Bolsonaro havia sido infectado com a Covid-19, como o que Heleno divulgou em seu Twitter demonstrando sua recuperação, ou talvez mais informações sobre os carros com enormes tanques que o presidente tinha quando era deputado – até uma renúncia poderia ser forçada, não mais somente em troca de anistia aos filhos de Bolsonaro, mas a ele próprio.

Num cenário em que um dos vários pedidos de impeachment seja posto em votação no Congresso, bastaria aos militares costurarem-no com aquelas mesmas forças que o presidente insistiu em atacar, e que hoje contam precisamente com os militares para tutelá-lo.

Por fim, se Bolsonaro pretendesse trocar sua caneta-toda-poderosa por uma disputa de força real, aqui é certo que não teria chances. Primeiro, os que apontam dita popularidade do presidente nas camadas mais baixas do Exército perdem de vista que a cadeia de comando não é só um valor dentro das Forças Armadas, mas uma estrutura. Segundo, àqueles que temem pelo uso das polícias por parte do presidente, é necessário repetir o dito sobre a hierarquia. Não estão só submetidas aos governadores, como também às Forças Armadas. Aos que enfim citam as milícias, basta recordar que, até onde consta, essas não têm poder de fogo de tanques e obuses. O presidente pode se fingir de louco até tornar-se, mas delírios e desvarios de grandeza não significam necessariamente desejos suicidas.

Escrevi em Carta no Coturno: “Tutelagem ou tomada? Depende de quanto Bolsonaro estará disposto a baixar a cabeça à ‘eminência verde-oliva’, ou, no sentido contrário, de enfrentá-los. Dois, quatro, ou seis anos? Depende da capacidade de Bolsonaro de se degradar, de aplicar o programa econômico das elites, e da capacidade dos militares de tutelá-lo. Via ‘democrática’ e institucional ou golpe? Depende dos fatores anteriores, somados à conjuntura que se apresentará no futuro”. Escrevi também que os militares “não querem ser confundidos e, já que o serão, terão de escolher em algum momento entre se manchar da tinta da caneta presidencial ou da pólvora de seus próprios fuzis. Se alguns setores tentarão evitar a chegada desse momento, tutelando o Presidente, outros o incentivarão, ou, no mínimo, lavarão suas mãos, esperando uma brecha para dar o bote. O certo é que a brecha aparecerá”. Hoje, o que as palavras descreviam é a situação concreta. Na conjuntura atual as brechas já se anunciam, mas devem ser aproveitadas no futuro. O presidente já está isolado e é constantemente tutelado. A tinta de sua caneta só o mancha. Enquanto for assim, o Partido Fardado poderá dar-se a liberdade de observar a ruína do presidente. Suficientemente distante para dela não se arruinar, perto o suficiente para nela triunfar.