Paralisia ou mobilização? A opção por uma dessas condutas, predicávamos em editorial de janeiro deste ano, seria central não só para as eleições de outubro, mas especialmente depois delas. Oito meses adiante, a escolha feita pelo Partido dos Trabalhadores e os partidos que compõem a Coligação Brasil da Esperança – PSOL, PCdoB, PSB, PV, REDE, Solidariedade, Avante, Agir e PROS – está manifesta: repetir, mesmo no contexto eleitoral, o imobilismo reinante durante todo o governo Bolsonaro.

Nos anos anteriores, foi possível adornar o boicote aberto às mobilizações com todo tipo de desculpas: o respeito às restrições pela pandemia, a impopularidade de Bolsonaro – que portanto dispensaria movimentos de rua para que se aguardassem as eleições –, os riscos de enfrentamentos violentos. Neste ano, esgotaram-se os subterfúgios: a vacinação já avançou e as medidas de restrição foram, no geral, suspensas; a violência bolsonarista se desata desordenadamente até em festas de aniversário e igrejas; e Bolsonaro recupera parte da popularidade, tornando uma decisão em primeiro turno cada vez mais improvável.

Ainda assim, não deixa de impressionar a desfaçatez oportunista com o qual o imobilismo segue em voga. No marco dos 200 anos da Independência, mesmo com as prometidas mobilizações de Bolsonaro, o petismo e seus aliados simplesmente silenciaram sobre o tradicional Grito dos Excluídos. Ao invés disso, foi proposto um dia de mobilização no dia 10, tendo o apoio a Lula como norte único. Tampouco foi muito grandioso.

Enquanto isso, o presidente da República usava de desfiles oficiais para fazer campanha. Não prosseguiu com suas ameaças golpistas dessa vez, mas demonstrou, ainda que com recursos públicos e a máquina na mão, grande capacidade de mobilização. Pela primeira vez em quase um século, é inevitável reconhecer a extrema direita como um fenômeno organizado e de massas no Brasil.

Há ainda quem insista na cantilena de que “apostar no segundo turno” – ou seja, não submeter toda demanda e ação a votar e eleger Lula em 2 de outubro – é “ajudar o bolsonarismo” ou “fazer o jogo de Bolsonaro”. São afirmações caricatas, lamúrias, mas nem por isso impopulares: cabe perguntar, em troca, a quem serve a desmobilização calculada. Afinal, mesmo com a eventualidade de Lula ser eleito, os desafios serão imensos.

Leia também – Amorfia em campanha

Primeiro, há a questão da prisão do atual presidente e de seu círculo. Os motivos evidentemente abundam. A questão é como fazê-lo, tendo em vista o apoio duro de algo entre 20% e 30% do eleitorado que o presidente mantém. Não estando disposto a comprar qualquer briga hoje, quem estará disposto a comprar esta, amanhã? E, se isto for feito, não é de se esperar também uma elevação das tensões, estas hoje tão temidas, mas neste caso sob um governo Lula que, tendo ampliado tanto sua base de apoios, estará inevitavelmente sendo fatigado desde o primeiro momento por todo tipo de sanguessugas que compõem sua coligação? A outra opção – deixá-los livres – tampouco é segura: mantendo esta ordem de apoio, afinal, poderão movimentar-se livremente, inaugurando contra o petismo uma oposição que não é só de direita, mas extremista, e que, ao contrário de outros momentos, é organizada e conta com bases amplas. O que, para os sanguessugas dentro do governo, tampouco será ruim – inclusive para banqueiros que assinam cartas em defesa da democracia e vice-presidentes. Aqueles que, vendo tão grande inimigo no presidente, tomam por inimigos também os que insistem na mobilização contra Bolsonaro, logo notarão, com soberba ou surpresa, como os acolhidos no mais restrito círculo “democrático” e antibolsonaro passarão a se beneficiar do extremismo bolsonarista quando se tratar de pressionar um eventual governo Lula.

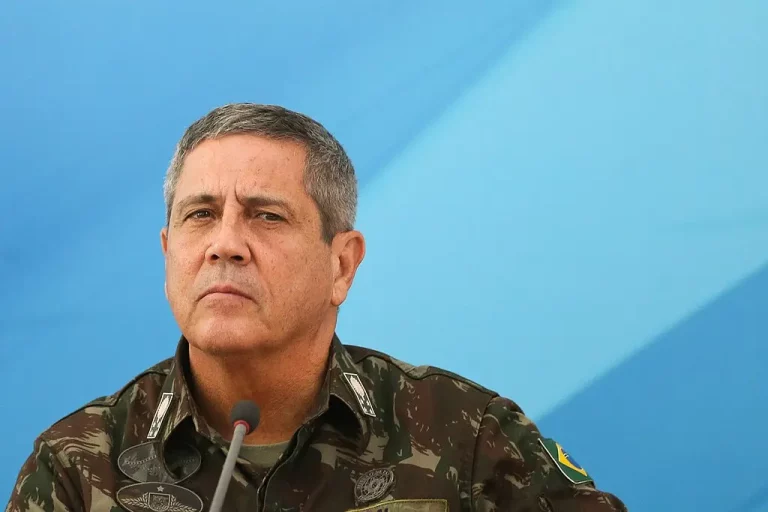

Segundo, há o Partido Fardado, que além de ser depositário deste mesmo apoio – talvez o verdadeiro depositário dele – tem sido força tutelar de tal monta que já tornou coisa do passado chamar a grande imprensa de “quarto poder”. Impressiona, aliás, como os militares conseguem avançar em silêncio, mesmo naquelas questões mais comentadas. Por semanas prometeu-se na imprensa que as Forças Armadas não teriam participação nos atos bolsonaristas do 7 de setembro no Rio – e, em poucos dias, lá estavam os paraquedistas ensaiando saltos nos céus da Cidade Maravilhosa. Também se assegurou que o STF e o TSE haviam imposto limites claros aos militares na questão das eleições – mas agora a questão volta, com os militares assegurando que farão sua tão desejada paralela, o que significa que, para estabelecer uma situação caótica, basta que anunciem alguma discrepância em sua contagem e a do TSE, tal como a OEA fez na Bolívia em 2019. Seja como for o processo eleitoral, o fato é que depois dele, além de cargos na alta burocracia, o Partido Fardado contará até com candidatos eleitos. Mesmo com Bolsonaro encerrado e esquecido, esta força se manterá ativa: contará com o resíduo bolsonarista como base de apoio; e terá, além de seu braço institucional (o Exército) e os círculos da reserva, também um braço parlamentar. Como um governo Lula poderia enfrentá-los sem mobilização? Como poderá sustentar suas posições sem enfrentá-los? Como poderá se proteger, ao mesmo tempo, dos aliados próximos, que avançam nas chantagens, e destes inimigos distantes, que sustentam-se nas armas?

Uma extrema direita mobilizada, uma centro-esquerda paralisada e paralisante. Entre as duas, uma esquerda radical ávida por movimento, mas, sem bases suficientes, ainda incapaz de resistir à hegemonia e inércia petista. Sobre todas as tendências, os militares, prontos a se estabelecerem como fiéis da balança em meio a tanta conflitividade. Essa perigosa combinação de uma profunda cisão no campo popular com uma extrema direita organizada, tão comumente vista na antessala das tragédias históricas, terá sido então responsabilidade de quem: dos que receitavam a paralisia ou dos que insistiam na mobilização? Mais do que responsabilidade: quais das duas opções teria então dado as melhores condições para, no futuro, enfrentar o fenômeno?

Leia também – Dez pontos para derrotar o golpismo fardado

É óbvio que a entrada do povo na política foi sempre um problema para as classes dominantes no Brasil. De fato, estas adiaram-na longamente, e não raro recorreram ao derramamento de sangue para impor barreiras a tal movimento. O trágico é quando ela passa a ser também um problema para o maior partido de massas do País, que mais do que gerente da conciliação, se impõe, com o peso de sua hegemonia, também como anestesista da luta de classes.

E sobre o silêncio de Gritos dos Excluídos abafados, tudo o que haverá futuramente serão os ecos de frases como “é preciso eleger Lula em primeiro turno para impedir o golpe”, “voto programático é fazer o jogo de Bolsonaro” e “Alckmin é péssimo, mas é preciso derrotar o fascismo.”