Em 2011, quando as manifestações começaram na Síria, as bandeiras levantadas eram as de justiça social, e o estopim para a disseminação dos protestos foi a violência do regime, simbolizada pelos acontecimentos de Daraa, mais especificamente o sequestro, tortura e assassinato do jovem Hamza al-Khatib, de 13 anos. Existe um motivo pelos protestos terem se espalhado primariamente pelas zonas rurais e periféricas: essas foram as principais zonas do país castigadas pelas reformas neoliberais promovidas por Hafidh e Bashar al-Assad. Saúde, educação, liberdades individuais, terra e condições de emprego foram paulatinamente deterioradas, enquanto uma pequena elite se fortalecia e o aparato repressor do estado policial foi continuamente ampliado.

A linhagem Assad foi parida de um golpe no seio do partido Baath, quando em 1970 a facção de Assad foi bem-sucedida na retirada de Salah Jadid do poder. No centro da disputa estava o curso político-econômico do país: enquanto a ala de Jadid representava os preceitos originais no pan-arabismo e tinha uma agenda socialista sob a ótica revolucionária, a ala de Assad tinha uma proposta de “desradicalização” do Baath sírio, que passaria por uma série de reformas políticas e econômicas no que foram as marcas centrais do abandono da agenda progressista no país. Esse conjunto de propostas de Assad ficou conhecido como “Movimento Corretivo”.

O “Movimento Corretivo” serviu de trampolim para as reformas econômicas promovidas sob Hafidh (infitah) em 1971 e 1986 e sob Bashar em 2003. Essas reformas econômicas foram em essência um conjunto de medidas desestatizantes, por meio de concessões e privatizações, e de incentivo pesado à iniciativa privada em detrimento do bem-estar social. Planos como o “Projeto Eufrates” e o “Programa de Modernização do Setor da Saúde” seguiram a receita neoliberal de deterioração do público para alimentar o investimento privado, criando latifúndios e oligopólios enquanto destituía a maior parte da população.

Ao contrário do que alguns campos afirmam, o regime sírio não é democrático, não é secular, não é socialista e definitivamente não é anti-imperialista, entretanto entender a base de poder do regime como sendo exclusivamente sectária é um erro enorme.

Dito isso, tão logo a violência escalou ainda em 2011, componentes sectários começaram um processo de monopólio da narrativa dentro da oposição política e armada, processo esse encabeçado pela Irmandade Muçulmana síria, com apoio dos estados do Golfo e mais tarde Turquia, Estados Unidos, Reino Unido e França agindo sob a égide da organização “Grupo de Amigos do Povo Sírio”. Essa iniciativa, representada pela denominação política “Conselho Nacional Sírio” e militar “Exército Livre Sírio”, foi o principal fator por trás da alienação e exclusão de forças moderadas e progressistas como o “Comitê Nacional de Coordenação para Mudança Democrática”, o “Conselho Democrático Sírio” e as “Forças Democráticas Sírias” do debate.

Esse processo de engenharia de uma oposição controlável começou muito antes de 2011, quando em 2007 os Estados Unidos iniciaram um processo de interferência na “Frente Nacional de Salvação”, formada em 2006, afim de tornar a Irmandade Muçulmana em principal ator dentro da mesma. Esse processo acabou por desintegrar a Frente – que até então era diversificada, embora majoritariamente progressista – em 2009.

Mais tarde, boa parte daquele mesmo núcleo da Irmandade Muçulmana de 2007 foi a principal peça do que seria o Conselho Nacional Sírio.

O braço armado oficialmente reconhecido do Conselho Nacional Sírio é o denominado Exército Livre Sírio que, apesar do nome, não é um exército uma vez que não tem um estrutura coesa e uma hierarquia propriamente fixa. Deve-se pensar no ELS mais como uma franquia do que uma estrutura monolítica propriamente dita, são vários grupos diferentes operando sobre uma mesma bandeira, na maioria das vezes, por uma questão de conveniência. É conveniente no que toca legitimidade no campo de batalha e relações públicas, e no que toca acesso ao financiamento externo, treinamento e logística.

Dos 52 grupos ativos e documentados operando sob a bandeira do ELS em 2016, todos pedem algum grau de islamização do estado, e todos operam em coordenação e em apoio a grupos abertamente salafistas linhas-duras por meio de coalizões como Jabhat ash-Shamiyah, Fatah Halab e Jaish al-Fatah. Essas parcerias por meio de coalizões são vitais para o contínuo suprimento dessas forças mais radicais, já que esses grupos extremistas são – sob todos os aspectos – dominantes e responsáveis pelo processo logístico em terreno. Por norma, e com raras exceções, os grupos do ELS são pequenos, pouco eficientes e cumprem uma função auxiliar.

O fato do discurso sectário ser uma constante dentro do ELS desde sua fundação afastou gradualmente moderados que, ou se juntaram às FDS, ou se exilaram.

O processo de radicalização foi catalisado durante as “concessões” feitas pelo regime (que era ciente do problema) durante 2011, e que era uma demanda inegociável da oposição, quando todos os prisioneiros políticos foram libertados durante a última metade daquele ano. Esse processo incluiu figuras como Alloush (Jaish al-Islam), al-Hamawi (Ahrar ash-Sham), al-Adnani (Da’esh) entre outros, e acabou por potencializar o processo de dominância fundamentalista na luta armada, que já não era tão moderada, e que logo ganhou todas as características de uma “proxy war” com um enorme investimento de países estrangeiros em forças opositoras, cada qual com sua facção, cada qual com a sua ideologia, mas com um mesmo objetivo: mudança de regime.

Apesar de toda a questão da radicalização e da ferramentização da religião como arma ideológica ter endereço certo em suas fundações, nomeadamente Estados Unidos e Arábia Saudita na década de 70, é verdade que o empreendimento de tais grupos em território sírio era uma tragédia anunciada em grande parte graças às políticas do próprio regime, seja quando decidiu abandonar o secularismo para adotar uma “versão oficial” do Islã, seja quando decidiu abandonar a região das Colinas de Golã (ilegalmente ocupada por Israel), seja quando marginalizou e reprimiu politicamente boa parte do país, seja quando se aliou ao que de mais sectário existia no Líbano durante a Guerra Civil ou – ainda mais importante – quando decidiu fazer jogo-duplo ao servir de base para a CIA na região enquanto servia de abrigo e rota para insurgentes rumo ao Iraque (uma versão menos sofisticada do jogo paquistanês) no começo dos anos 2000.

Esse conjunto de ações tem um papel importante na formação desses grupos que, com exceção do Da’esh, contam com sírios na maior parte de seus quadros.

Hafidh e Bashar al-Assad contribuíram para um ambiente favorável à militância islamista no país, mas não são os responsáveis ou tem qualquer controle sobre o problema.

Uma tese recente e que tem sido recorrente é a de que o regime é responsável pela criação do problema do Da’esh na Síria, e tem agido em coordenação com grupos como a Jabhat an-Nusra com o objetivo de sabotar a oposição moderada e secular engajada no conflito, mas essa teoria não se sustenta se analisarmos a linha do tempo do conflito, a lógica por trás das diversas dinâmicas em terreno, o contexto de cada acontecimento e – mais importante – a ausência de evidências. Essa teoria se baseia em um conjunto de testemunhos dados em um café em Istanbul ao jornalista Roy Gutman do Daily Beast, e a única evidência apresentada foi a ausência de embate entre forças do regime e o Da’esh, enquanto todos os esforços são concentrados contra grupos rebeldes. Entre depoimentos que não se corroboram, mas se complementam em uma narrativa pré-determinada por partes com interesse no conflito e uma meia-evidência, não nos sobra muita coisa senão uma teoria da conspiração.

Teria o regime agentes infiltrados em grupos da oposição?

Certamente, como qualquer outro regime em estado policial com um aparato de inteligência que conta com dezenas de seções distribuídas em 5 diferentes diretórios por todo o país.

Seria essa infiltração responsável por ações da cadeia de comando desses grupos?

Dificilmente, estamos falando de dezenas de grupos que seguem diretivas diferentes, operando sob um esquema de alianças flutuantes em um ambiente hierárquico competitivo no decorrer de 5 anos.

Qual seria, por exemplo, o interesse do regime – por meio de seus agentes na Jabhat an-Nusra – em coordenar ações com Israel contra posições do regime em zonas estratégicas, como acontece em Quneitra e Damasco?

Já com relação à evidencia apresentada, ela simplesmente não corresponde à sequência de acontecimentos nessa guerra. Assad engajou em batalha contra o Da’esh em Damasco, Homs, Alepo, Idlib e Lattakia enquanto o grupo operava com demais grupos rebeldes. Quando a cisão da al-Qa’idah ocorreu em 2014, o Da’esh se viu combatendo em 3 frentes diferentes e decidiu investir no reforço de posições em al-Bab, Hasakeh, Raqqa e Deir ez-Zur, sendo que o regime ainda assim se engajou em batalhas em 3 dessas frentes contra o grupo. O desgaste das forças do regime está bem documentado e sendo assim, dentro da psique do regime, faz sentido investir mais onde a ameaça ao controle é mais eminente, concentrações urbanas onde se encontram a maior parte dos bolsos rebeldes, e não no meio do deserto.

As forças do regime há tempos não têm condições de se engajar em duas frentes de batalha em simultâneo, motivo pelo qual dedica parte de seus esforços em propor acordos de anistia e rendição.

Nesse comum desgaste em uma guerra de atrição que já dura 5 anos, as forças do regime também se tornaram cada vez mais dependentes da ajuda externa, sejam milícias xiitas do Iraque, Hizbu’llah, Guarda Revolucionária Iraniana ou Forças Armadas Russas.

Em ambos os casos, essa falta de centralização é uma das causas de disputas internas, que no contexto das forças opositoras apresenta uma dinâmica única. Grupos menores são canibalizados e absorvidos por grupos maiores, combatentes abandonam grupos em vias de acordo para se juntar a grupos que rejeitam qualquer acordo como a Jabhat Fatah ash-Sham, e há ainda grupos que abandonam completamente os seus “princípios revolucionários” para integrar outros projetos por uma questão de pagamento, como o caso de grupos do ELS que se juntaram à operação turca Escudo do Eufrates.

A “Operação Escudo do Eufrates”, iniciada em agosto desse ano, marca o culminar da intervenção turca em território sírio, um misto das Forças Armadas Turcas e componentes do ELS na parte norte da província de Alepo, com a justificativa de combater os avanços do Da’esh junto à fronteira. Essa ação turca implica na existência de um entendimento implícito entre Erdogan e Putin vis-à-vis a criação de zonas de influência.

Mas, mais uma vez, imagem não é realidade.

Enquanto Erdogan declara uma campanha contra o Da’esh, promove na verdade um ataque em larga escala contra posições curdas na tentativa de evitar que os cantões ao oeste do Eufrates se unam aos do leste e formem uma faixa territorial contínua sob controle curdo entre os dois países.

Para os russos, o envolvimento é puramente estratégico afim de assegurar os interesses do país na região, geopoliticamente e economicamente. O mesmo para o Irã e Arábia Saudita, que atualmente travam uma guerra político-ideológica também por proxies em mais países como Iraque, Líbano e Iêmen.

Para os Estados Unidos, o maior interesse é assegurar a hegemonia de seus principais aliados regionais (Israel e Arábia Saudita), que enxergam o regime como sendo um pé do Irã no meio da região e no processo barrar qualquer plano russo de poder no Oriente Médio, ampliando assim também o seu grau de influência na região.

É sobre poder, é sobre influência, é sobre controle.

Em outra frente, ao norte e nordeste do país, existem as “Forças Democráticas Sírias” (FDS), sob comando do grupo curdo YPG, a atuar como braço armado do “Conselho Democrático Sírio” (CDS). A exemplo do “Comitê Nacional de Coordenação para a Mudança Democrática” (CNCMD) fundado em 2011, o CDS, fundado em 2015, é uma coligação de movimentos e partidos por uma agenda de esquerda, progressista e secular, com uma diferença: o CDS coloca a pauta do federalismo no norte da Síria como parte do plano para a democratização e estabilização do país.

Assim como o CNCMD, o CDS foi marginalizado pela principal plataforma opositora que consideram os grupos com “fachadas do regime”.

Na equação síria, a luta curda tem um papel tão importante quanto qualquer outra, mas essa usualmente é ignorada. É importante porque sem um entendimento e uma solução justa para o status dos curdos, não haverá uma conclusão para o conflito.

Para essa questão, a saída que os curdos – por meio de iniciativas como o CDS e o projeto anteriormente conhecido como “Rojava” – encontraram para garantir a segurança e integridade das comunidades curdas, turcomanas, assírias, árabes e armênias da região e ao mesmo tempo prezar pela integridade territorial síria foi o federalismo. A luta por autonomia é mais que um direito histórico, é uma questão de justiça e segurança.

Na história moderna, as raízes da opressão contra os curdos podem ser traçadas desde os tempos do mandato francês na região, mas esse processo definitivamente ganhou forma e textura apenas na década de 60. Em 1962 o governo realizou um censo na província de Hasakeh, majoritariamente curda, onde o objetivo foi um só: extirpar os cidadãos sírios curdos de sua nacionalidade síria com a finalidade de combater qualquer tipo de controle curdo. Esse plano criou duas categorias: os ajanib (forasteiros) e os maktumin (não-registrados), ambas sob um regime que se dedicou a marginalizar, limitar liberdades e apagar a presença curda da memória síria.

Essas 5 décadas de política de exclusão hoje afetam mais de 250.000 pessoas.

O plano de marginalização foi concretizado por meio de expropriações de famílias camponesas curdas em 1973, da arabização por meio de transferência de populações com o objetivo de mudar o perfil demográfico de regiões predominantemente curdas, também conhecido como “Cinturão Árabe”, pelo banimento e criminalização da cultura e idioma curdos da vida pública, pela omissão de referências à presença e história curda síria em material escolar e acadêmico, e pelo não-reconhecimento e supressão do secto yazidi, que, a exemplo dos ismailis e drusos, não gozam do status de “comunidade” sob a lei síria.

A marginalização dos curdos também esteve presente nos planos de abertura econômica, ou infitah, durante o período de Hafidh al-Assad, quando o mesmo decidiu limitar localidades de maioria curda às atividades de extrativismo mineral e agricultura enquanto promovia políticas de incentivo ao setor privado e industrialização em demais localidades, como Alepo. Enquanto o trigo era plantado e o gás natural extraído de Hasakeh, os mesmos eram maciçamente beneficiados e refinados em Homs ou Alepo, sem haver qualquer tipo de benefício fiscal ou contrapartida, tornando o acesso a esses produtos mais caros e criando um abismo socioeconômico entre essas regiões. Essa política teve reflexo nas rendas médias, emprego e acesso a bens e serviços, contribuindo assim para o ressentimento e descontentamento geral das populações daquelas regiões, que se organizaram em prol de uma proposta socialista libertária para a administração regional.

Em terreno, as FDS até então têm sido pragmáticas no que toca à manutenção dos objetivos. Em 2012 o grupo chegou a coordenar esforços com componentes do ELS em Alepo afim de assegurar o distrito curdo de Sheikh Maqsoud, mas essa aliança logo ruiu quando a retórica sectária adotada pelo ELS refletia a de grupos mais fortes atuando na cidade como Ahrar ash-Sham e os curdos passaram a ser alvos de ataques. Mais tarde, em agosto de 2016, sob a pressão da operação turca no norte do país, o grupo buscou uma aliança de conveniência com o regime, e desde então coordenaram esforços em Alepo e al-Bab. Já em Hasakeh e Raqqa as FDS se beneficiaram da campanha aérea da coalizão liderada pelos Estados Unidos para avançar em territórios controlados pelo Da’esh, mas essa mesma parceria não se traduz em um apoio formal norte-americano aos curdos, como ficou demonstrado quando a Casa Branca exigiu que os curdos se retirassem do oeste do Eufrates em ordem de abrir caminho para as forças turcas a caminho de al-Bab este ano.

Finalmente, em uma frente distinta, existe o Da’esh.

As origens do Da’esh podem ser dadas em dois momentos distintos, o primeiro durante a década de 70, quando os Estados Unidos, sob a Doutrina Nixon, promoveram a Arábia Saudita à condição de potência regional afim de barrar a influência soviética na região, investindo no wahabismo como alternativa ao socialismo e ao pan-arabismo, e assegurar o acesso às reservas de petróleo. Para além da cobertura política e diplomática, o investimento militar no país foi considerável no período. Apenas no espaço de dois anos, entre 1970 e 1972, a ajuda militar norte-americana aos sauditas cresceu 20 vezes.

Essa mesma política fez parte e foi refletida na lógica norte-americana na campanha do Afeganistão na década de 80, quando os mujahidin foram apoiados como força militar legítima para barrar a intervenção soviética no país, aquele movimento mais tarde ficou conhecido como o percussor do que veio se tornar a al-Qa’idah mais tarde.

O segundo momento foi a invasão e destruição do Iraque em 2003, quando a súbita e brutal política de mudança de regime criou um vácuo no país a ser preenchido por um governo-fantoche não representativo, corrupto e de contornos sectários. Se é verdade que o regime de Saddam Hussein teve seu papel na manutenção do ressentimento sectário, principalmente no período pós-1991, é também verdade que a invasão e ocupação norte-americana foram as responsáveis em transformar esse ressentimento em movimento concreto e força destrutiva. A dissolução e banimento de todo o corpo das Forças Armadas de um país, combinado com o caos e violência da ocupação, o fechamento de prisões do regime sem o mínimo de discernimento, e a criação de universidades do terror como Abu Ghraib e Camp Bucca foram responsáveis pela fórmula perfeita para um estado falhado dominado por facções extremistas.

Tais movimentos, como o Da’esh, florescem em ambientes de desconfiança e violência, e foi exatamente o que aconteceu quando o governo-fantoche corrupto, dominado por um xiita – Nouri al-Maliki -, investiu em milícias xiitas para compensar as deficiências do exército regular.

Nenhum outro cenário poderia ser mais precioso para o recrutamento de um movimento baseado em premissas sectárias.

O Da’esh, como grupo, recebe doações e isso contribui para a manutenção do grupo, mas a criação e contínuo crescimento do grupo só é possível graças à falência do Iraque como Estado, fruto do projeto norte-americano. É na incompetência e nas deficiências do estado onde estão os principais trunfos do grupo. Houve um espaço de tempo de 10 anos para recrutar, organizar, treinar, saquear bases militares recém-equipadas, pilhar seções do Banco Central e do Tesouro, extorquir empresários, administrar cidades inteiras, controlar rotas de contrabando e comercializar petróleo.

Quando a guerra começou no país vizinho em 2012, o Da’esh no Iraque já havia deixado de ser apenas um grupo para se tornar um projeto de estado paralelo. Hoje estima-se que a principal fonte de renda da organização esteja na cobrança de impostos, seguido de contrabando.

Quando entrou no conflito sírio em 2013, o Da’esh atuava inicialmente por meio do braço sírio da al-Qa’idah – Jabhat an-Nusra – e chegou a coordenar esforços com demais grupos rebeldes em Damasco, Idlib, Alepo, Homs, Lattakia, Hama e Raqqa até fevereiro de 2014 quando al-Julani e al-Zawahiri, representantes da al-Qa’idah, anunciaram o rompimento com o Da’esh de Baghdadi por diferenças “operacionais”. Em resumo a causa foi o protagonismo do Da’esh fazer com que a Jabhat an-Nusra passasse por uma crise de relações públicas junto de financiadores por uma questão de associação, e essa pressão acabou por se acumular.

Métodos à parte, a referida diferença operacional gira em torno de um tópico: a legitimidade. Enquanto a an-Nusra precisa ser vista como parte da “revolução”, e tacitamente reconhece a Síria como entidade, o Da’esh não vê essa necessidade, uma vez que o grupo se considera o próprio estado.

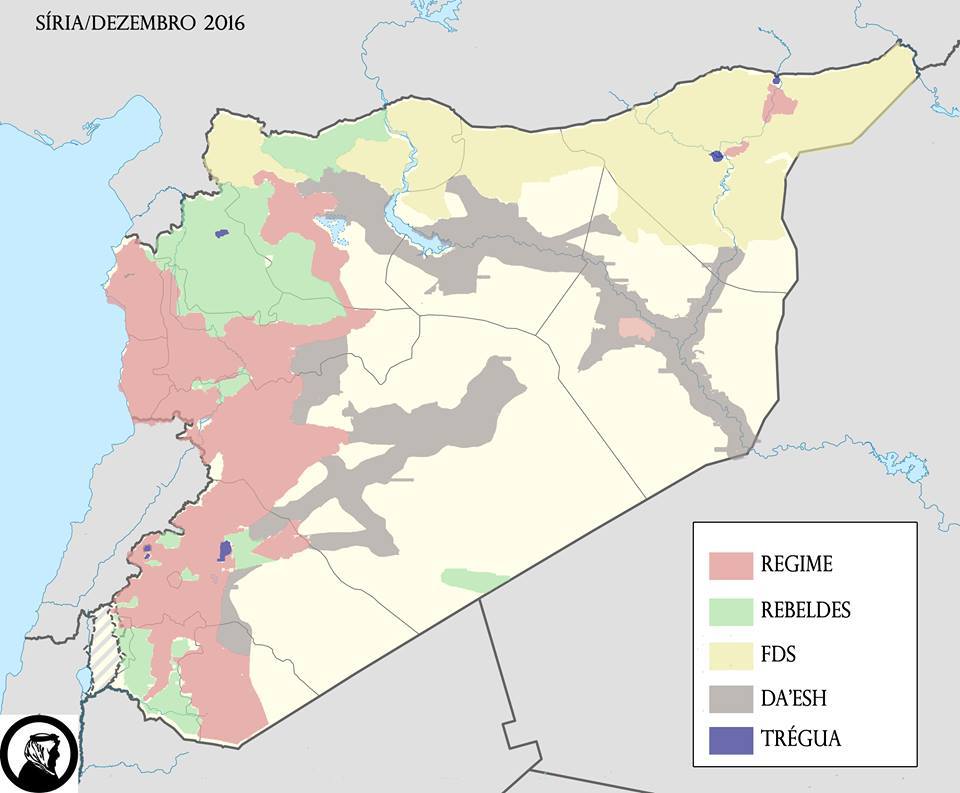

Esse rompimento foi seguido por um período de disputa entre Da’esh, an-Nusra e aliados, fazendo com que o grupo redesenhasse a estratégia no país, se retirando de localidades no oeste sírio e se dedicando ao reforço de posições no leste do país. Hoje o controle do grupo se compreende em al-Bab, norte da província de Alepo, e se estende de Raqqa até o leste de Homs, passando por Deir ez-Zur. Apesar de extensa, somando cerca de 30% da área do país, as zonas ocupadas são majoritariamente compostas pelo deserto às margens do Eufrates, com exceção das cidades de Raqqa, Deir ez-Zur e seus entornos.

Essa é a equação da desgraça síria no ponto em que se encontra.

Um país dividido por frágeis zonas de controle, e um povo que – depois de 5 anos no meio de uma guerra generalizada – procura apenas sobreviver. Tentar quantificar apoio ao lado X ou Y não é só um exercício fútil, mas impossível de se realizar depois de tanto tempo.

A solução militar hoje está tão distante quanto esteve há 3 anos, e a eminencia da necessidade de uma solução política se evidencia cada vez mais. Essa solução terá que vir na forma de um compromisso nacional de transição política, e onde um consenso sobre questões como autonomia curda e combate ao terror do Da’esh seja alcançado e colocado em prática.

O grande problema é que, enquanto perde-se tempo agitando bandeiras para ditadores e bradando slogans vazios sobre revoluções que não existem, tal acordo já toma forma na mão dos mesmos que foram responsáveis pela perpetuação da violência no país, e um futuro ainda mais sombrio parece se aproximar para a Síria.

A divisão de uma nação pelas mesmas forças reacionárias que dizem lutar por sua integridade.

A manutenção do status quo na condição de oprimido, onde os sírios não têm o direito à palavra.

Mas não tem que ser isso.

Nós podemos mais, e os sírios merecem mais.

A alternativa existe, a bolha também.