Como grande fã de Hobsbawm – não tanto de suas análises sobre a história do movimento comunista, mas dos textos em que retratou o banditismo primitivo, jazzistas norte-americanos e os “sapateiros politizados”[1] –, tenho uma grande inclinação na história social dos personagens e movimentos das classes subalternas, de pessoas esquecidas, ou o que o próprio historiador britânico-egipcio chamou de “Pessoas extraordinárias”[2]. Independente da história ser feita por indivíduos em uma sociedade, o ser social – ou seja, criado de forma coletiva –, gosto de pensar sobre figuras em sua individualidade, sua significância única, e como o meio social as moldaram, como C.L.R James fez ao tratar da Revolução Haitiana a partir da figura de Toussaint Louverture.

Há muito que tenho conversado e aprendido com meu grande amigo Renzo[3], um enorme estudioso da questão racial, e, em especial, das religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé e o Omoloko. Apesar da distância geográfica – e de eu ser, um iniciante no Candomblé, o que chamamos de Abian –, tenho aprendido muito sobre figuras importantes da nossa religiosidade, seja em nossas interações pelas redes sociais ou pelos longos áudios trocados pelo WhatsApp. Foi durante um desses áudios que Renzo me apresentou Pai Jaú, com um acréscimo: “ele jogou no Corinthians” Foi o suficiente para que eu mergulhasse no universo dessa figura mítica e de extrema importância na defesa das religiões afro-brasileiras.

Assim como Tatá Tancredo, o “Papa da Umbanda”, e Joãozinho da Gomeia, o “Rei do Candomblé”, Jaú se torna figura mítica e de grande prestígio devido à sua luta em prol dos cultos de tradição afro-brasileira, para que o embranquecimento destes não fossem realizados da forma como as elites desejavam. A luta do negro, em todas as suas esferas, ultrapassa os supostos limites da violência física, alcançando seu espírito, sua mente e sua cultura. E esse embranquecimento cultural é o cavalo de tróia que abre alas para as demais formas de eugenia, que alcança seu ápice no genocídio de toda a população negra. É nessa trincheira que Pai Jaú toma a magnitude que lhe foi justamente atribuída, a trincheira da cultura e da memória, onde sua cor, sua religião e seu clube do coração foram os três pilares que o constituíam.

Como tantos outros mártires do povo brasileiro, morreu praticamente esquecido, ao menos na história oficial. O Brasil teima em queimar arquivos, sejam eles corpos ou memórias, como em 1891, na chamada Queima dos arquivos da escravidão no Brasil, por ordem de Ruy Barbosa, o então ministro da Fazenda. Sem saber de suas origens, massas enormes de afro-descendentes no País são como povos sem história, ou como povos cuja história começou a partir da queima desses arquivos, como se tivessem nascido em 1891, já no Brasil.

É por essa necessidade de reconstruir – ou de revelar, de tirar o véu –, a história africana e afro-brasileira, que Jaú deve ser rememorado, não apenas como um sobrevivente, mas como um combatente. Clóvis Moura tirou a história negra do lugar da passividade e a colocou num lugar tão especial como Marx e Engels colocaram o proletariado europeu, o lugar de sujeito e comunidade fazedora de História. Como bom devoto dos Òrìṣà, assim como Pai Jaú, escrevo como forma de invocar Ìrọ́ko, o grande Òrìṣà do tempo, da ancestralidade, da ligação entre os seres vivos e os mortos, entre passado e presente. Ìrọ́ko é como a história, deve ser sempre alimentado, deve ter algo em troca oferecido, para que ele, como a história, possa nos devolver ferramentas de sobrevivência e ofensiva contra o país especialista em queimar arquivos.

Assim foi temperado o aço: reflexões sobre futebol, umbanda e o negro brasileiro na formação do estado nacional

Assim foi temperado o aço é um clássico romance do realismo socialista, escrito por Nicolai Ostrovski e publicado em 1932. Considerada uma das obras mais influentes da literatura comunista, e um dos livros mais vendidos de todos os tempos, o romance conta a história de Pavel, um jovem ucraniano que, aos 16 anos, ingressa nas fileiras soviéticas no período que vai da Revolução de Outubro à Guerra Civil Russa. A história de Pavel é contada sob três prismas: a vida miserável dele e da maioria no Império Russo no final do Czarismo, o ingresso nas fileiras do partido, e, por fim, sua ascensão na juventude comunista e os embates que enfrentou nas lutas políticas que se acirraram entre os bolcheviques. O título do livro se deve à firmeza moral e inquebrável de Pavel, adquirida por longos anos de sofrimento, militância e construção do socialismo na União Soviética. Pavel era forte como o aço. Assim também o aço que constitui o Pai Jaú foi temperado, de três partes indissociáveis de sua história.

Nascido Euclydes Barbosa, na cidade de São Paulo, em 1909, Jaú se tornaria personagem emblemático na questão negra, na umbanda e no futebol. Esses três aspectos da vida cotidiana de Pai Jaú são, de certa maneira, polos organizadores da comunidade negra paulista e brasileira no início do século 20.

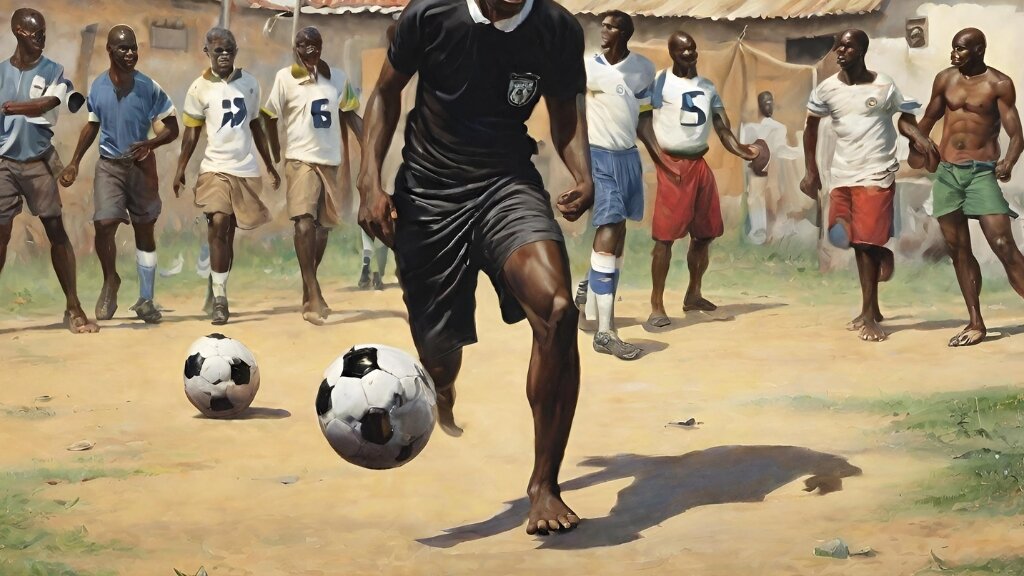

Nunca é demais lembrar que, no início dos anos 1900, o futebol era algo proibido para os negros em solo brasileiro. Não exatamente por lei, mas pela exclusão sistemática de afrodescendentes de toda a atividade cultural e social do país. Da primeira partida de futebol disputada em solo brasileiro, em 1895, até a atuação do primeiro negro em um time profissional[4] passaram-se dez anos. Mas o fato de dois atletas negros então atuarem no futebol, em 1905, não representava algo substancial, já que a maioria dos clubes à época mantinham suas portas fechadas para os negros praticarem o futebol. Alguns desses times decidiram se levantar contra a falta de negros no futebol. O Vasco da Gama, com a chamada Resposta Histórica; a Ponte Preta, buscando provar que, entre seus fundadores, havia um homem negro; e o Corinthians, com sua camisa listrada de 1915, usada como protesto contra o racismo das entidades que dirigiam o futebol paulista; estes são só alguns dos exemplos de clubes que se levantaram contra o preconceito de cor e classe.

Uma guerra que ainda não foi vencida – e não há de ser diferente no sistema de produção de mais-valia –; o futebol foi e ainda é palco de épicas batalhas e grandes vitórias entre a classe trabalhadora e seus usurpadores, entre os negros e o racismo, entre a população feminina e LGBTQIA+ contra o sexismo. Esse futebol, na era do imperialismo, ainda é um campo dividido ao meio, como são também as arquibancadas, os clubes sociais e as lojas de materiais esportivos. Mas é também no futebol em que acontecem as zebras – eu prefiro não acreditar nas coincidências, mas nas táticas e num pouco de sorte –, quando pequenos times superam potências bilionárias, e onde a classe trabalhadora tem lampejos de poder sobre os parasitas da sociedade.

No âmbito das religiões de matriz africana, existem duas formas de subjugação que fizeram delas algo negativo, situação que perdura até hoje na sociedade brasileira: o embranquecimento como apagamento cultural e a violência física. Desde os tempos da escravidão, os ritos Iorubás, Jeje-Fon, Bantos e de outros povos africanos eram considerados diabólicos, primitivos. Com o fim da escravidão, e o início do processo de construção do estado nacional brasileiro, passaram a ser vistos como um atraso para o desenvolvimento do país, “resquícios” de um país que deveria ser esquecido.

A Lei dos Vadios, de 1890, era um sinal das elites e do direito penal de que os negros não teriam a liberdade almejada no estado burguês. Nela se inclui a prática do candomblé e da umbanda. Por mais estranho que pareça falar de umbanda antes de 1908, quando, segundo a história oficial, ela foi fundada por Zélio Fernandino Moraes, em São Gonçalo, a realidade é que esse movimento de oficialização da umbanda faz parte do processo de embranquecimento dessa forma de culto aos Deuses africanos. Há várias citações às práticas do que se convencionou chamar de umbanda – palavra originada de corruptelas presentes nas línguas Kimbundu e Kikongo –, como a feita por Clóvis Moura, quando relata a articulação de guerrilhas negras no município de Vassouras, em 1847[5].

Fato é que a história oficial da umbanda é uma invenção, no sentido de novidade[6]. Nessa invenção há um processo violento e cultural de apagamento do negro, das raízes africanas dessas práticas, como fica claro quando observamos as bases de sua fundação oficial, intimamente ligadas à noção de “espiritos evoluídos” e as obras de Alan Kardec, um exímio eugenista. Não se pode também ignorar o fato de que, nos meandros do mito da democracia racial brasileira e do surgimento do estado nacional, a umbanda ganha status de religião brasileira baseada nas noções da mestiçagem, do encontro pacífico das três raças[7]. Isso não poupou a umbanda de sofrer perseguições durante o governo de Getúlio Vargas e na Ditadura Militar de 1964, ao mesmo tempo em que alguns templos foram poupados por militares que frequentavam terreiros. Houve uma espécie de equilíbrio entre repressão e permissão, e isso só pode ser explicado se pensarmos conceitos como raça e classe dentro dos templos umbandistas, ainda que a religião seja umbilicalmente ligada à população afro-brasileira.

Por fim, a própria condição do negro brasileiro em sua época é importante para fechar essa triade que compunha tanto Euclydes quanto Pai Jaú. Sua adolescência se dá durante os anos 1930, ele chega à fase adulta nos anos 1940, décadas de grandes transformações no Brasil, e, em especial, na questão racial brasileira.

Foi a época de Casa–Grande & Senzala, do Verde-amarelismo, do Integralismo, e de outros movimentos e obras que buscaram mascarar o racismo intrínseco da sociedade brasileira. Foi também época de valorização de João Cândido e a Revolta da Chibata, da criação da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro e de outras formas de resistência negra, que ousaram desvelar o racismo brasileiro.

Essa batalha foi travada justamente porque o século 20 não foi o século iluminista brasileiro, mas um fomentador de violência racial. Tudo o que se pôde mascarar foi mascarado, até que se transbordaram todas as contradições. Jaú percorreu esse processo como um todo, morrendo apenas em 1988. Nesse enclave, são dois os acontecimentos mais importantes para a época: o lançamento do livro O Genicídio do Negro Brasileiro[8], e o surgimento do Movimento Negro Unificado, ambos em 1978. Ambos se tornaram duas armas potentes na proteção e na vida da população negra, nascidas no ápice da Ditadura, e que representam um avanço enorme para a luta racial no país.

É nesse contexto que Euclydes se forma, e é devido à este contexto que ele mesmo se definia “uma pessoa de três pesos e três medidas: negro, umbandista e corinthiano”.

Negro, umbandista e corinthiano: Euclydes e Jaú entre gramados, terreiros, perseguições e militância negra

Euclydes deixou poucas informações sobre sua vida. Na realidade, pouco se registrou sobre ele, algo comum para os anos 1900. Por isso, é preciso avançarmos até o ano de 1932. Enquanto a chamada Revolução Constitucionalista de 1932 pipocava, principalmente, no estado de São Paulo, levando canhões e metralhadoras para a famosa Estação da Luz, e visando a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas, o zagueiro Euclydes, então revelado pelo Scarpo-SP, estreava pelo Corinthians. Sua trajetória foi relativamente curta, durando até 1937, sem gols marcados, mas o jogador criaria ali uma relação umbilical com o time do Parque São Jorge. Fez parte do elenco campeão do Campeonato Paulista de 1937 – time esse que levaria o tricampeonato em 1939, o primeiro dos quatro vencidos pelo clube em sua história.

No ano seguinte, em 1938, Euclydes mudaria para o Vasco da Gama, de onde foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 1938 pela seleção brasileira. Essa copa foi importante por vários aspectos. O país passava pelo processo de estabelecimento de uma nova cultura nacional, promovida de forma autoritária pelo governo Vargas, a partir das ações do Departamento Oficial de Propaganda. O futebol teria grande importância nesse movimento.[9]

O terceiro lugar da seleção brasileira nessa copa teve um duplo efeito: elevar ainda mais o esporte bretão entre as camadas populares, ao mesmo tempo em que servia de trampolim para a ditadura varguista e os movimento culturais que à ela se aliaram, como o verde-amarelismo e o ufanismo.

Foi nessa época que o já chamado Jaú, que ganhara o apelido devido à sua grande impulsão como zagueiro – Jaú era o nome do primeiro hidroavião brasileiro a fazer a travessia do Oceano Atlântico, entre 1926 e 1927 –, recebeu os primeiros recados das divindades africanas e originárias. Não se sabe exatamente em qual partida de Jaú pelo Corinthians ocorrerá, de forma definitiva, a fusão da umbanda e do futebol em sua vida, mas a história, contada por Rubens Saraceni[10], nos dá vestígios do acontecimento que tornaria Jaú no Grande Pai Jaú:

“Jaú, em uma dividida de bola, acabou tendo um ferimento grave na cabeça. Sua presença era essencial para que o time conseguisse vencer o adversário. Foi nesse instante que recebeu, pela primeira vez, uma mensagem espiritual, e a levou a sério.

Jaú estava deitado na maca, fora das linhas do campo, o médico dizendo ao técnico que ele não poderia voltar ao jogo, pois o sangue não parava de jorrar e, provavelmente, ele havia sofrido uma contusão cerebral; somente um milagre faria com que ele se levantasse. Quando olharam para o lado, Jaú estava de joelhos, olhando para o infinito, como se estivesse ouvindo instruções, e passou a mão no gramado, arrancou um chumaço de grama, colocou no ferimento, e, ainda seguindo as instruções, enfaixou a cabeça.

Depois, solenemente encostou a testa na terra e levantou-se, como que impulsionado por uma mola, entrando vitorioso no campo, sob os aplausos da torcida e a perplexidade do médico e do técnico. Mais tarde, este gesto de tocar o solo do gramado com a testa passou a ser marca registrada do grande jogador e tinha tanta influência entre os colegas que ninguém se atrevia a colocar os pés no gramado sem que houvesse o toque da sorte, como passou a ser conhecido.”

O gesto de colocar a cabeça no solo, equiparado ao Mọ foribalẹ[11] dos candomblés nagôs, se tornou marca registrada de Jaú, antes mesmo deste se tornar um sacerdote de Umbanda. Levou o gesto para os demais clubes que atuou, como Madureira, Portuguesa de Desportos e Santos, onde pendurou as chuteiras, em 1944, e passou a se dedicar integralmente ao sacerdócio.

Mas isso não significou uma ruptura de Jaú com o futebol. Pelo contrário, foi após a sua despedida dos gramados como jogador que sua fama aumentou ainda mais. Jaú era um exímio sacerdote, o que, na época, era visto como algo pitoresco; ao mesmo tempo que, talvez pelo medo, a sociedade respeitava Jaú e outros sacerdotes. Um de seus maiores feitos, que marcou a história corinthiana, e o levou a um patamar ainda superior, quase um ícone da religiosidade no Brasil e na cultura popular, se deu num outro momento de secas do Corinthians.

O ano era 1977, e o Corinthians amargava quase 23 anos sem ganhar um mísero título. As piadas dos rivais eram constantes, mas a torcida do clube só aumentava.

É importante situar que, em 1971, a famosa Revista Placar fez a primeira pesquisa para descobrir quais eram as maiores torcidas do Brasil. Lá figurava o Corinthians, em segundo lugar, atrás apenas do Flamengo. Basta lembrar que, nos anos 1950, o Corinthians já havia ultrapassado os demais rivais e se tornado o time com a maior torcida do estado de São Paulo. Muito disso se deve ao caráter popular do clube, e pelas vitoriosas décadas de 1930, e, principalmente, a de 1950, na qual conquistou importantes títulos, como o IV Centenário da cidade de São Paulo, o campeonato Paulista em 1951 e 1952, o Torneio Rio – São Paulo em 1950, 1951 e 1952; e a primeira conquista internacional do clube, a Pequena Taça do Mundo, em 1953. A seca não afetou o tamanho da torcida corinthiana; pelo contrário, o clube se tornava ainda mais popular, uma força mística no estado de São paulo, numa época em que os campeonatos estaduais tinham ainda mais peso que os torneios nacionais, ainda que esses últimos começassem a receber o prestígio merecido após a criação do Campeonato Brasileiro. Prova dessa popularidade, do sofrimento da torcida com a seca, e da zoação dos rivais, é a famosa marchinha “Coração Corinthiano”, gravada por ninguém menos que Silvio Santos, e que se tornaria a marchinha campeã do carnaval de 1969.

Foi justamente o tão aclamado título do IV Centenário, em 1954, vencido sobre o rival Palmeiras, a última conquista antes da maior seca da história do clube, seca essa que acabaria em 1977. E lá estava Jaú para, junto à sua fé, colocar o Corinthians novamente em um pódio.

Jaú encrencou com Vicente Matheus, mítico presidente do Corinthians, afirmando que, por baixo do gramado da Fazendinha – como é conhecido o Estádio Alfredo Schürig –, havia um sapo enterrado. Além do sapo, velas e outros artefatos estariam, segundo Jaú, enterrados naquele solo, e esses elementos teriam sido ali colocados para amaldiçoar o Corinthians, sendo responsáveis pelos quase 23 anos sem títulos. Depois de muita insistência, Vicente Matheus decidiu ouvir Jaú. Contratou um Pai de Santo, chamado Nilson dos Santos, para que este fizesse um “trabalho espiritual”, a fim de encontrar o tal sapo. Numa noite de chuva, entre o ano de 1976 e 1977, Nilson foi até o Parque São Jorge – curiosamente, o terreiro de Pai Jaú se chamava Terreiro de São Jorge –, e, logo atrás de um dos gols, encontrou o famoso sapo. Nilson relata que, além do sapo, havia uma outra série de elementos, como dentes, fios de cabelo e velas.

Pai Jaú estava certo. E não que houvesse dúvidas de sua integridade e lealdade ao clube do coração. Num episódio famoso, o então zagueiro do Corinthians teria sido subornado por um diretor do seu maior rival, o então Palestra Itália, para que entregasse o jogo. Jaú recusou, e, além disso, expôs o fato publicamente, o que gerou um grande mal estar entre os times.

O fato é que, descoberto e retirado o sapo enterrado em solo alvinegro, no dia 13 de outubro de 1977, num Morumbi lotado, Basílio, com um gol de cabeça sofrido, consagrou o Corinthians como campeão paulista daquele ano, acabando com o longo jejum, que, dentre outras coisas, deixou a eterna marca de sofredor na pele do torcedor corinthiano.

A história do sapo virou música e cordel, e levou Jaú a se tornar um personagem sem igual na cultura popular. Inspirado nele, no sapo e na fama de sofredor que os corinthianos carregavam, o programa Show de Rádio, da Bandeirantes, criou o personagem Joca. O personagem era retratado como “crioulo”, que costumava cantar o samba “Ô, nega, abre uma ampola, que hoje o coringão vai golear”.

Mas nem mesmo tamanha popularidade pode livrar Jaú do que ele era por essência: negro e macumbeiro. Os anos de chumbo apenas aumentaram a opressão sobre as religiões de matriz africana, opressão que tem sua origem no longo período de escravidão no Brasil. Por diversas vezes Jaú foi preso, torturado, e teve seu terreiro, na zona leste de São Paulo, invadido e violentado a golpes de cassetete. Numa das ocasiões, foi acusado de promover “orgias e feitiçarias” em sua casa de umbanda, devido a uma vitória do Corinthians. Foi colocado num camburão, e, ao chegar à delegacia, torturado em um pau de arara, tratamento comum contra os inimigos do regime. A ideia de orgia era um detalhe, visto que a perseguição aos negros era imensa na ditadura, com agressões, espionagem e agentes infiltrados não apenas no movimento negro, como também nos famosos Bailes Black, realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades do país.

Ao mesmo tempo, a Umbanda enfrentava diversas brigas internas, que ocasionaram o que podemos chamar de “Umbandas”. Da chamada “Umbanda Branca” ao moderno “Umbandaime”, a religião foi se sincretizando ainda mais, mas não exatamente de forma pacífica. O processo de desafricanização, e o tratamento subalterno dado às entidades indígenas ligadas ao culto, foi fator de grande importância nas disputas sobre a gênese da umbanda e seu futuro. Já na década de 1950, Tatá Tancredo funda a Federação Umbandista de Cultos Afro-Brasileiros, com o objetivo de unir forças contra o embranquecimento da Umbanda, e de resistir à opressão que as religiões afro-brasileiras sofriam no século 20. Foi também Tancredo quem iniciou a famosa Festa de Iemanjá, extremamente popular em todo o Brasil. Seguindo os passos de Tatá Tancredo, Pai Jaú, entre as décadas de 1950 e 1960, passou a festejar Iemanjá nas praias de São Paulo, reafirmando seu compromisso com a origem africana da Umbanda. Além disso, foi ferrenho crítico das concepções eugenistas de certa ala da religião, que defendiam a “civilidade” da forma ritualística conduzida por eles – branca e desafricanizada, é claro –, no Primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, realizado em 1941.

Os termos postos por essa ala da Umbanda durante o congresso eram claras, como evidência os autores Stéfani Martins Fernandes e Leonardo Guedes Henn[12]:

“Um dos temas abordados tratava sobre a origem da Umbanda, bem como de seu significado. Apresentaram-se as mais distantes influências, em especial, as de origem oriental, procurando mostrar que a religião era altamente evoluída. Ao discorrer sobre a influência africana, vários representantes de Tendas faziam suas ressalvas. Apesar de acrescentar no seu culto os elementos afro, os mesmos não eram adotados de forma aceitável. Isso ocorreu pelo fato de várias práticas africanas estarem associadas ao fetichismo e, portanto, eram consideradas ‘atrasadas’. Em algumas ocasiões se utilizava a denominação de ‘magia negra’”.

Essa disputa aberta prosseguiu durante os anos 1950 e 1960, e, com a ditadura, ganhou novos ares. Estamos falando de uma parcela do movimento umbandista com viés claramente racista, que buscava “evoluir” uma religião negra, e que ganhou fortes contribuições dos povos originários. Não era exatamente pela sua devoção à Umbanda que Pai Jaú sofreu tantas torturas, mas pela linha de Umbanda que seguia, e pela cor da sua pele. Claro que essa dinâmica não pode ser analisada a partir de um materialismo mecanicista, pois a Umbanda não se embranqueceu por completo – devido à luta de grandes personalidades negras –, mas a cisão criada no movimento tinha forte viés racial e ideológico. Os enlaces entre a Umbanda e a ditadura são mais complexos do que uma visão dualista de bem e mal, preto e branco. As proteções que certos terreiros e adeptos tiveram contrastam com as perseguições e violências que outros adeptos sofreram. E aqui o fator racial e de classe tem de ser colocado no centro do debate. É a partir dessa análise que podemos entender essa relação complexa entre a umbanda, o racismo e a ditadura, pois uma religião devidamente brasileira deveria ser mestiça, mas não pelo olhar colorista, e sim pelo olhar eugenista. A Umbanda deveria ser uma religião brasileira a partir do momento em que ela fosse uma religião branca, e esse processo foi conduzido através de congressos e pancadas de cassetete. A retirada de sacrifícios, de tambores, e as divindades pintadas com os tons mais claros possíveis são reflexos dos processos materiais que conduziram a Umbanda para essa encruzilhada em que Èṣù, o seu dono, deveria ser o diabo, e não o movimento transformador do universo.

Apesar de um até recente movimento de reafricanização de religiões como a Umbanda e o candomblé, e o ressurgimento, no Brasil, de certos cultos Iorubás, como Ifá e Egungun, a guerra contra a negritude implícita à Umbanda segue em andamento. Nem mesmo o samba e sua exaltação à religião, nem mesmo a popularização das festas nas praias e matas foram capazes de apaziguar a sede da branquitude em aculturar, de forma violenta, os saberes e costumes afro-brasileiros. São frequentes as notícias de terreiros invadidos, queimados e destruídos, quilombos sendo assaltados por latifundiários e seus líderes assassinados. O crescimento vertiginoso da chamada religião evangélica no Brasil, que se tornou um braço forte do neoliberalismo e da intolerância religiosa, é só um novo capítulo do racismo no Brasil, em sua forma mais brutal, umbilicalmente ligada ao capitalismo ultraliberal que assombra o país com a maior população negra fora da África. A Bahia, conhecida como a África Brasileira, nos últimos anos tem visto um aumento exponencial da violência contra a população negra, sendo a PM baiana a que mais mata no país.

O futebol segue sendo um dos poucos espaços em que jovens negros podem encontrar uma melhoria na vida. Muitos deles, antes dos 18 anos, têm deixado o país, servindo como matéria-prima para clubes europeus, uma relação imperialista que adentra as quatro linhas e impede um desenvolvimento mais igualitário do futebol brasileiro. Empresários e empresas do exterior têm visto nos clubes brasileiros uma oportunidade de levar suas marcas cada vez mais longe, e multiplicando ainda mais o seu capital. Nada disso tem se materializado em retorno financeiro e social para a população brasileira, pelo contrário; as peneiras têm sido cada vez menos disputadas pela qualidade dos jogadores, e cada vez mais pelas habilidades dos empresários e da sua capacidade de lucrar sobre meninos e meninas negras. Os ingressos, cada vez mais caros, acompanhando o processo de arenização dos estádios, têm excluído a população negra dos estádios, dando um rosto embranquecido para estádios Brasil afora. As famosas imagens da geral do Maracanã nos anos 1970, os clássicos com mais de 100 mil pessoas no Morumbi, as bandeiras, cervejas e sambas nas arquibancadas são coisa do passado na maior parte do país. O que se vê é uma transformação da arquibancada em teatro erudito.

Esse processo não pôde ser impedido por Pai Jaú, mas temos nele um espelho de postura, determinação e representação do que chamamos de “outro Brasil possível”. Euclydes se tornou a maior personalidade das religiões afro-brasileiras em São Paulo, zagueiro lendário, homem negro que herdou dos seus ancestrais os saberes e o desejo de uma sociedade nova, de um Brasil novo.

O Brasil, quer queiram ou não seus dirigentes afundados no entreguismo, se fundou, de forma contraditória, com o assassinato em massa de africanos e indígenas, mas também com as danças dos òrìṣàs e das divindades indígenas, que, no futebol, criaram um novo modo de bailar sobre os campos. O negro, ao lado do indigena, é criador dessa nação, apesar de seu apagamento material e imaterial. Jaú representa isso: o Brasil que encantou o mundo na final da Copa de 1958, que se levantou contra a opressão racial por meio do Movimento Negro Unificado, do samba, dos Bailes Black e do Hip-hop, e que, de janeiro a dezembro, apesar da sistemática perseguição e genocídio, louva as divindades africanas e originárias nessa terra manchada de sangue e pólvora.

Jaú lutou com três armas e em três campos: o futebol, a raça e a umbanda africanizada. É dever de todo brasileiro que rejeita esse país que nos foi imposto lembrar de Pai Jaú, e lutar para que sua memória se torne força, para que tenhamos cada vez mais estátuas dele pelas ruas, e cada vez menos bandeirantes, jesuítas e eugenistas, sejam eles de cimento ou de carne e osso.