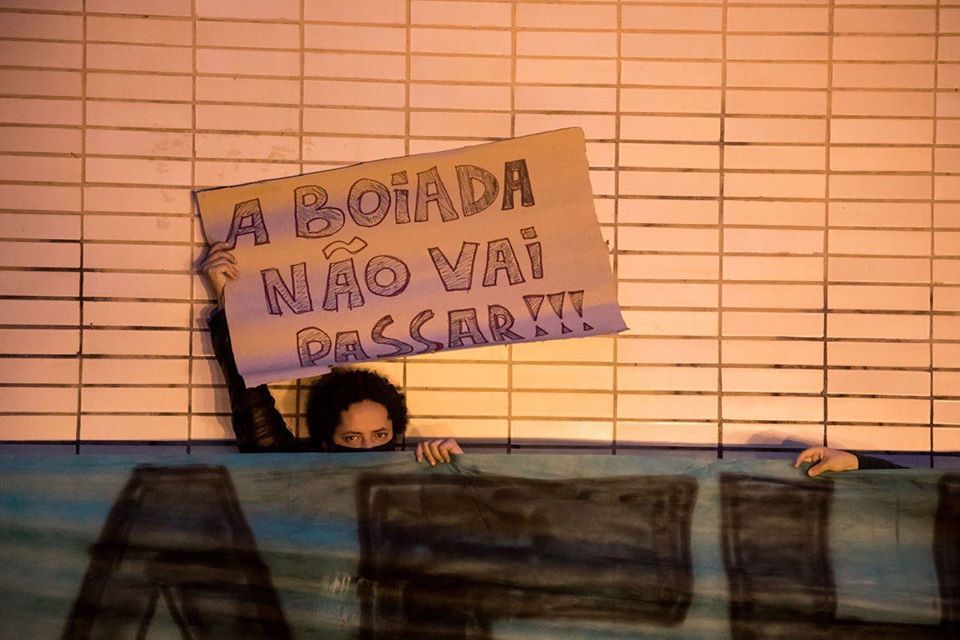

Batalha campal. Foi como terminou a manifestação convocada por grupos ligados a torcidas organizadas na Avenida Paulista, no último domingo (31), em São Paulo. Policiais disparavam dezenas de balas de borracha, bombas de gás e efeito moral, e eram respondidos por pedras que voavam detrás de barricadas improvisadas. Por mais de uma hora, os manifestantes defendiam o terreno de 1 km de extensão do qual, com tanto afinco, a tropa de choque tentava tirá-los. No Rio de Janeiro, um protesto contra os assassinatos nas favelas reuniu uma pequena multidão em frente ao Palácio Guanabara. Transcorreu pacificamente, mas, ao final, foi reprimido pela polícia. Houve também manifestações em Porto Alegre, nas proximidades da sede do Comando Militar do Sul, como tem se repetido nas últimas semanas.

Êxtase foi provavelmente o que uniu todos aqueles que, até então, assistiam ao completo desprezo que o governo Bolsonaro dedica à pandemia do coronavírus, em meio ao tensionamento da política institucional e a mobilização de suas bases que, até esse dia, ainda que em poucos, tomaram as ruas para si e para si somente. Foram confrontados, enfim.

Mas confrontamento e êxtase não bastam. A conjuntura não permite erros, e a necessária resposta à audácia direitista não pode dar espaço para três vírus políticos – além do coronavírus – que se apresentam no horizonte.

O primeiro e o mais agressivo deles é o militar. Ele se manifestou publicamente nas posições do general Eduardo Villas Bôas pelo seu Twitter, em abril de 2018, bem como na gestão de Sérgio Etchegoyen à frente do Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer. Consolidou-se, por fim, no governo Bolsonaro, abrigado sob uma redoma verde-oliva, que vai tomando todo o tecido da República aos poucos, em aproximações sucessivas. Qualquer avaliação estratégica tem de tomar essa entidade parasitária em conta. São ao mesmo tempo possíveis garantidores de Bolsonaro quanto candidatos a substituí-lo – e, seja como for, em qualquer um dos casos, suas ferramentas não são canetas, mas fuzis, contra os quais as mais arrojadas costuras institucionais pouco podem fazer. Há aqueles políticos que negam o perigo, como Rodrigo Maia, que declarou não ver nas Forças Armadas “nenhum movimento de politização ou apoio político ao governo”. Há outros, como João Dória, que frente às manifestações em São Paulo disse que “confrontos só atendem o interesse da visão autoritária, daqueles que querem justificar intervenção militar pela falta de controle da Polícia Militar”, ou Augusto Aras, que disse na televisão que as Forças Armadas podem agir sob o artigo 142 da Constituição caso “um Poder invadir a competência de outro Poder” para depois dizer que a Constituição não permite uma intervenção, mas que “conflitos entre Poderes constituídos, associados a uma calamidade pública e a outros fatores sociais concomitantes, podem culminar em desordem social”. Mas há, por fim, as posições dos próprios militares, como sr. Hamilton Mourão, que diz em artigo que os atos foram feitos por “delinquentes”, que estão “umbilicalmente ligados ao extremismo internacional”.

O segundo vírus é o do rebaixamento e das concessões, expressado hoje nas frentes amplíssimas que vão se formando e que, até o momento, só existem abstratamente, como campanhas marqueteiras ou palanques virtuais para discursos e discussões, esvaziadas de quaisquer reivindicações mínimas ou programa, como bem argumenta o ex-senador Roberto Requião em artigo recente. “Precisamos de propostas, não de um discurso vazio repleto de assinaturas. Precisamos de um projeto nacional, que se comprometa com um programa mínimo”, é o que diz, questionando se na “democracia” que os agrupamentos defendem cabem ministros da Economia como Guedes, Lara Resende ou Armínio Fraga.

O terceiro vírus é o do espontaneísmo, da indisciplina, da falta de organização, da confusão e da antipolítica. É um vírus especialmente perigoso na atual conjuntura. Mas, acima de tudo, é um vírus que só pode nascer no vácuo de uma atuação decidida dos partidos e movimentos.

O Brasil ultrapassou a marca dos 30 mil mortos pela Covid-19, e já é o segundo país com mais casos no mundo (atrás somente dos EUA). Para os trabalhadores brasileiros, a pandemia tem significado senão um laço estreito em seu pescoço; por um lado, enfrentam a doença e a morte nas ruas; por outro, a fome nos lares. Paralisados, morrem; e portanto há vontade de movimento.

Dados do IBGE do último ano davam conta de que metade dos brasileiros vivem com apenas 413 reais por mês. O magro “auxílio emergencial” do governo, até o momento, beneficiou 50 milhões de pessoas. Há, naturalmente, alguma matemática perversa nisso. Além disso, de acordo com estudos do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), se o auxílio fosse estendido para 12 meses, significaria uma despesa de 600 bilhões de reais. Trata-se, ironicamente, da precisa metade do que o governo deu aos bancos, logo no início da crise.

Por sua vez, o vírus militar se coloca, desde a posse do governo Bolsonaro, na forma de uma espada que perdura sobre a cabeça de todos; do presidente às instituições. Aos que consideram isso um exagero, além da dubiedade de Aras e a sinceridade de Doria, remeto ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que contou à Veja, em agosto do ano passado que, em meio a uma crise, “um dos generais próximos ao presidente chegou a consultar um ministro do Supremo para saber se estaria correta a sua interpretação da Constituição segundo a qual o Exército, em caso de necessidade, poderia lançar mão das tropas para garantir ‘a lei e a ordem’. Em outras palavras, o general queria saber se, na hipótese de uma convulsão, teria autonomia para usar os soldados independentemente de autorização presidencial.”

Ainda que o fator militar fosse um simples blefe, ele continuaria a existir e inferir na política. Um blefe pode ser acatado ou desafiado; se os efeitos sobre aquele que blefa serão todavia iguais, os ganhos daquele que o desafia serão, naturalmente, diferentes daquele que o acata. Blefe ou não, não há hoje organização, instituição, agrupamento ou movimento devidamente organizado e preparado para lidar com um efetivo avanço militar. Blefe ou não, que a mão que segura a espada tremule ao decidir, frente a um movimento inesperado, o que fazer. O paradoxo tático entre enfrentar o governo, podendo incentivá-los a se movimentar, e não enfrentá-lo, buscando evitar que se movimentem, simplesmente não existe: não há, em qualquer um dos cenários, capacidade de enfrentamento. Ela deve ser construída. A inércia beneficia exclusivamente a eles, e ainda que seja seguro projetar que ao final da crise Bolsonaro estará enfraquecido, é também seguro dizer que qualquer saída institucional inclinada à sua presidência dependerá da conivência dos militares. Movimentar-se, portanto, não deve estar em questão – como e para quê, sim.

O terceiro e o segundo vírus estão interligados. É famosa a fórmula de Lênin “golpear juntos, marchar separados”. Nas frentes amplíssimas, marcha-se junto para não golpear. As mais básicas reivindicações populares são substituídas por acordos em torno de esvaziadas palavras de ordem; “democracia”, “união”. Repete-se o autoengano de que “somos 70 por cento”, baseado em distorcidas leituras de pesquisas de opinião, como se a união artificial das consciências que não sabem o que quer significasse para algum governo sua derrubada, ou para algum projeto sua substituição. Um dos resultados previsíveis de tal forma de atuar é que, frente a tão audaz oposição, o governo siga a sentir-se livre para atuar como um ceifador de vidas. Outro é que qualquer outro ator, ainda que despreparado, seja empurrado a ocupar o vazio. É isso que vivemos no último domingo, e é por isso; pelo exaspero frente ao abandono da oposição em meio a uma pandemia, que as imagens de pedras voando tenham sido tão redentoras para tantos.

Mas elas não bastam. É urgente que os partidos estabeleçam reivindicações mínimas, conectadas com os problemas concretos e atuais do povo brasileiro em meio à pandemia, e as defenda com numeroso vigor nas ruas. Se se negarem a irem às ruas, outros irão. Ditas “frente amplas” e “unidades” se constroem a partir do combate; não em torno de cartilhas mal redigidas. Nas manifestações o palavreado sobre “democracia” deve ser substituído pela exigência de medidas concretas de garantia econômica para o isolamento social; o aumento em amplitude e valor do “auxílio emergencial”; a liberação de créditos às microempresas – até agora travados -; a testagem em massa; a proibição das demissões; a racionalização e distribuição dos leitos privados à fila pública, com a possibilidade de centralização pelo Estado de sua administração. É o mínimo. Não se pode esperar pelo apoio de um povo ao qual não se está disposto a defender.