O texto a seguir foi publicado como prefácio do livro “Imprensa e Revolução: Escritos jornalísticos de Marx e Engels” (Ruptura Editorial, 2022). O livro está disponível para compra com desconto no site da Ruptura Editorial.

“Do outro lado da rede está a realidade, deste

lado da rede também está

a realidade; a única irreal

é a rede; a liberdade é real embora não se saiba bem se pertence ao mundo dos vivos, ao mundo dos mortos, ao mundo das

fantasias ou ao mundo da vigília, ao da exploração ou ao da produção.

Os sonhos, sonhos são; as recordações, aquele

corpo, essa taça de vinho, o amor e

as fraquezas do amor, é claro, formam

parte da realidade; um disparo na

noite, na frente desses irmãos, destes filhos, aqueles gritos irreais de dor real dos torturados no

ângelus eterno e sinistro em uma brigada de polícia qualquer

são parte da memória, não implicam necessariamente o presente, mas pertencem à realidade.

[…]

Embora pareça às vezes uma mentira, a única

mentira não é sequer a traição, é

simplesmente uma rede que não pertence à realidade.”

(Trecho de “A verdade é a única realidade”, de Francisco Paco Urondo, escrito na Prisão de Villa Devoto, em abril de 1973.)

A verdade tem uma grande virtude, mas também um grande defeito. Sua virtude, tamanha a grandeza, é autoevidente: quem está com a verdade não está errado. Talvez a frase, por sua redundância explícita, possa passar despercebida ao leitor e à leitora, não merecer sua atenção. Mas que outra coisa nesta vida nos é garantia da certeza, senão a verdade? Que outra luz pode dar-nos a confiança num determinado caminho, mesmo quando todos o vêem torto? Que outra substância no universo oferece um efeito tão poderoso quanto ver as coisas tal como são? Para compreendermos seu valor, bastaria imaginarmos, por um minuto que seja, como seria o mundo ao nosso redor se a verdade sempre se apresentasse cristalina: quantos líderes não teriam passado de pequenos burocratas, quantas guerras teriam sido impossíveis, quantas circunstâncias “normais” não ruíriam violentamente num estalar de dedos.

Chegamos, então, ao seu defeito, que é de tal profundidade que, no mais das vezes, subjuga a primeira virtude: a verdade costuma se esconder. Mesmo sem a ação dos mentirosos, dos sofistas e dos farsantes, as coisas não se apresentariam tal como são, talvez porque só possamos apreendê-las a partir do que somos, de nossos interesses e concepções. A verdade dos objetos em si é matéria das ciências naturais. Aquelas verdades sociais – que envolvem sempre o objeto mirado e aquele ou aqueles que o miram – só podem ser encontradas em algum ponto entre o observador e o objeto, nunca em um só dos pontos. Bastará estudarmos um pouco da história da genética, e colocá-la ao lado da história do eugenismo, para compreendermos quão difícil pode ser achar a verdade, e quão perigoso pode ser tomar a mais assertiva descoberta científica como uma guia social.

Poderosa, por um lado; por outro tímida. Esta dupla natureza da verdade fascinou e assombrou os filósofos e os homens por séculos, até que a própria concepção de verdade entrasse em decadência. Aos jornalistas, ela é, ou deveria ser, tanto a argamassa básica do seu ofício quanto sua obra mais refinada. Os jornalistas tornaram-se figuras respeitáveis ao longo da história não só por divulgarem aquilo que apuravam e que o povo não poderia apurar, por sua dedicação exclusiva e sua capacidade técnica na busca dos fatos, mas também por ser sua a função de se jogar num oceano de fatos até encontrar, lá no fundo, as verdades recônditas. A figura do jornalista está associada à do pregador, aquele que divulga, mas também à do revelador, do profeta, aquele que tira toda a poeira da visão para revelar o clarão.

Infelizmente, como dizia, a noção de verdade está em crise. Na história do jornalismo, esta crise começa no final do século 19. Não é que antes disso não houvesse a mentira. É que a partir dali se buscou restringir o trabalho jornalístico a uma fração da verdade, o que talvez possamos chamar de sua célula básica, que é o fato. O jornalista deixava de ser um intelectual mediador, alguém que cotidiana e mais ou menos conscientemente buscava interpretar e extrair a verdade dos fatos, com interesses e posições próprias e reconhecidas, com boa formação cultural e não raro advindo das classes populares, e se tornava uma máquina de narrar fatos desconexos, excluindo qualquer possibilidade interpretativa de seu conjunto em busca de uma imaginada “neutralidade”, obsessivamente treinado para escrever, como se diz nas faculdades de jornalismo, de forma que “o texto pareça não ter sido escrito por ninguém” e os fatos “apresentem-se por si mesmos”.

Além de época definida, esta mudança se deu num local específico, apesar de se tornar hegemônica em todo o mundo, e se dirigiu também a uma classe, apesar de atingir a todas: se fortificou entre os Estados Unidos e a Inglaterra, num momento em que, com o avanço das ligações de telégrafos, os jornais buscavam atender à demanda por notícias rápidas e objetivas. Evidentemente, se o jornalista não se preocupava mais em conferir um caráter interpretativo ou analítico às informações, trocando profundidade por velocidade, é porque seu leitor preferencial o demandava. Este leitor era um homem que precisava saber de fatos do outro lado do mundo o mais rapidamente possível, que estava disposto a pagar por eles e por tal rapidez, e que tinha capacidade de interpretá-los convenientemente. Era o banqueiro, o latifundiário, o empresário; o burguês. Que o jornalismo tenha passado por mudanças tão profundas para atender a um público tão restrito não implicou somente mudanças na profissão, no financiamento dos jornais, na técnica dos profissionais; implicou também uma mudança profunda nas relações entre o jornalismo, a sociedade e a política. O jornal deixou de ser estandarte de batalha de frações políticas distintas competindo por hegemonia por meio da comunicação, como havia se consagrado na França, e se tornava um produto; um pacote de notícias, ou melhor, de fatos úteis ao “mundo econômico”. Deixou de ser “manifestação individual, coisa que não dava lucro”, para se tornar “grande empresa, propriedade de venturosos donos, destinado a lhes dar o domínio sobre as massas, em cuja linguagem falam, e a cuja inferioridade mental vão ao encontro, conduzindo os governos, os caracteres para seus desejos inferiores, para os seus atrozes lucros burgueses”, como escreveu Lima Barreto[1]. Nesta concepção anglo-americana do jornalismo se reconhecia que a verdade era coisa inencontrável, que todo esforço por achá-la envolveria tomar posição, e que portanto o jornalista deveria deixar tal busca de lado, em nome da imparcialidade. A função “reveladora” do jornalista era completamente abandonada.

Após a Segunda Guerra, emergiram no campo das teorias da comunicação tentativas de recompor um espaço público comunicativo. Muitas vezes, essa tendência partia do pressuposto funcionalista de que a incomunicação era a geradora de horrores como os que os europeus acabavam de assistir em seu continente. A comunicação seria uma função social fundamental à democracia liberal, seu mal-funcionamento um dos fatores a promover a guerra e o autoritarismo. Esta concepção rejeitava o jornal como ferramenta de combate ou lucro, em prol de um jornalismo “cidadão”, voltado a constituir (ou reconstituir) uma esfera pública, lugar onde a sociedade civil, em meio à circulação democrática e profissional das informações, estabeleceria uma grande ágora democrática frente a seus próprios governos. Faltava definir de que democracia se falava, que “sociedade civil” a comunicação buscava atender, quem controlava os jornais, que modelo de propriedade e que técnicas de redação prevaleceriam nesse tipo de comunicação. Poderia a esfera pública ser reconstituída ao mesmo tempo que os jornalistas – agora profissionais especializados, formados em faculdades – escreviam como se não existissem de fato, para dar notícias “neutras” e “imparciais”, apesar de seus jornais serem controlados por homens de muitos interesses? Poderia essa esfera a ser reconstituída ser verdadeiramente “pública” ou democrática sem que se tocasse nos fundamentos da propriedade privada na comunicação, incluindo aquelas alterações que esta propriedade havia imposto ao próprio jornalismo? Teria a livre circulação de informações a capacidade de preencher as lacunas e abonar os conflitos sociais e políticos de fato existentes? Evidentemente, não, e este sonho desfez-se rapidamente.

Dos destroços dessa concepção emergiu, então, um novo tipo de rejeição à ideia de verdade, que sobrevaloriza os aspectos subjetivos dos emissores das informações e subestima o objeto da comunicação: a própria verdade. Seguindo a mesma rota daquela primeira concepção anglo-americana, esse ideário também promulgaria que a verdade é coisa inencontrável, porque dependente do observador. Falar em verdade seria incorrer numa tara positivista ou até autoritária. Mais apropriado seria falar em narrativas, formuladas de acordo com a subjetividade de cada emissor. Este seria o ângulo que tornaria possível constituir uma verdadeira esfera pública; uma que incluísse todas as vozes, que corrigisse não só as desigualdades na comunicação, mas também que, por meio da comunicação, corrigisse as desigualdades econômicas e de poder. A internet foi o cume luminoso dos que sonhavam com tais concepções; agora qualquer um – até os marginalizados da comunicação – poderia se comunicar livremente. Sem tocar na propriedade, e desconsiderando o outro polo da comunicação – o receptor – tal concepção hoje se encontra em pleno declínio. Se descobriu que a internet não era coisa tão livre quanto se pensava; que mesmo que fosse, todos os hábitos e formas moldadas durante a longa história da comunicação prevaleceriam nela, e os promulgadores de tal posição logo se espantaram ao perceber que seus inimigos mais contundentes também eram capazes de formular ou criar “narrativas”, e que muitas vezes seus receptores estavam muito mais abertos a essas “narrativas”, as dos inimigos, do que às deles. Se prometia a voz livre dos excluídos e a democratização da comunicação; nos foi entregue mais concentração dos meios e um fracionamento social ainda mais profundo, tendo como base a comunicação. Como consequência, até a mentira mudou de nome, popularizando-se e espalhando-se como “pós-verdade” ou “fake news”.

É bom que se perceba que o surgimento de todas essas concepções teve uma linearidade. O abandono da busca da verdade para a transmissão rápida dos fatos, abandono forçado pelas demandas da classe dominante sobre uma maioria dominada, prosseguiu naquela época em que se falou em “esfera pública” e “sociedade civil”. O jornalismo, nesta concepção, deveria prosseguir como transmissão altamente profissional de fatos; as verdades as sociedades encontrariam com base neles. Mas como encontrá-las, se os fatos não eram capazes de tocar na própria dinâmica desta sociedade, nas divisões existentes mas nunca anunciadas (porque anunciá-las implicaria tomar posição) deste mundo? A terceira concepção também não rejeitou nenhuma das duas anteriores: tratou-se de fato simplesmente de tentar incluir as vozes marginalizadas naquela imaginada ágora, sem pôr em questão as dinâmicas que as marginalizaram, prosseguindo com a rejeição à verdade, e sem reconhecer que tal ágora, se sonho foi, foi curto. Não se tratava da rejeição aos fatos, simplesmente de dizer que alguns fatos são mais importantes do que outros, a depender de quem os vive ou narra. Mas e a verdade?

Uma comunicação hiper-centralizada em mãos privadas; uma dinâmica contínua e hiperveloz de divulgação de fatos desconexos; múltiplas vozes individuais falando potencialmente para o mundo e de fato sozinhas, sempre de uma perspectiva ultraindividual. Este é o caos comunicativo no qual nos encontramos no segundo decênio do século 21.

Se quisermos uma outra comunicação, um outro jornalismo, deveremos retornar à concepção de verdade. Teremos não só de rejeitar as “narrativas”, terminar de promulgar a morte de sociedades ideais altamente informadas, mas também voltar àquele século 19. É necessário pôr em questão os fatos. Eles às vezes se escondem para que a verdade não possa emergir; mas também a verdade, às vezes, se esconde atrás deles. Tornou-se célebre a crítica do documentarista alemão Werner Herzog às concepções “factuais” no cinema documental. Ele nos recorda de que, se o que buscamos são fatos, encontraremos milhares deles alinhados numa lista telefônica – mas uma lista telefônica pouco pode nos dizer sobre qualquer coisa que importe, e hoje sequer será útil para a maior parte dos seus leitores. Herzog, que compartilha o sobrenome com um de nossos mártires, compreendeu bem que sua posição de comunicador não poderia ser a de um reprodutor de fatos, mas sim que ela implicava, ao menos no que tange às verdades mais importantes, em um esforço ativo por interpretá-las e comunicá-las em sua dimensão real, que paradoxalmente poderia envolver a ficção. Em seu texto “Sobre o Absoluto, o Sublime e a Verdade Extática”, por exemplo, ele rememora como “depois da primeira guerra no Iraque, enquanto campos de petróleo queimavam no Kuwait, a mídia – e aqui, refiro-me especialmente à televisão – não se encontrava na posição de mostrar o que constituía, além de um crime de guerra, um evento de dimensões cósmicas, um crime contra a própria criação”. Ora, sequer reconhecer tal coisa como um crime de guerra ou como um evento de dimensões cósmicas – duas verdades bastante óbvias – seria já cruzar a linha da tão louvada imparcialidade, ir além dos fatos, aproximar-se – heresia! – da verdade. Mais adequado ao jornalismo profissional seria transmitir em replay a mesma coleção de imagens de fogaréus e nuvens de fumaça, com uma narração quase literal das imagens por jornalistas alinhados numa bancada, com a eventual declaração de alguma autoridade adornando o rodapé da tela; procedimento este que assistimos há pouco, à medida que a guerra se instalava espetacularmente na Europa. Herzog, ao invés disso, produziu um filme cujo objetivo era oferecer ao espectador aquela “dimensão cósmica” da destruição, e abria-o com uma citação falsificada de Blaise Pascal: “o colapso do universo estelar ocorrerá – como a criação – em um esplendor grandioso.” Este filme foi prontamente criticado como “estetização do horror”.

O jornalista não deve ir tão longe ao ponto de formular frases falsas para causar um certo efeito. Mas não será talvez que o padrão com que diferentes fatos são apresentados – a morte por hipotermia de um morador de rua, a guerra entre grandes potências, uma queda na bolsa de valores de São Paulo – comunica ao leitor o peso que tais fatos realmente têm? Atribuir pesos diferentes a coisas diferentes é um dos aspectos básicos da aproximação à verdade, mas significa, necessariamente, retirar-se debaixo do manto da imparcialidade, manchar a tinta com que se escreve do suor e lágrimas de quem bate as teclas. A que serve uma linguagem que só é capaz de descrever o horror mais sombrio com os mesmos caracteres da mais soberba alegria? Será possível alcançar uma linguagem diferente se não deixarmos de lado a imbecil doutrina factual? Não será uma forma de mentira esta que confunde e afoga o leitor num oceano de normalidade factual? O horror, para ser tomado na sua dimensão real, não deve ser “estetizado” por aquele que faz de seu ofício comunicar, para que aquele que é objeto da comunicação possa tomá-lo em sua inteireza?

O jornalista, na verdade, deve ser menos um comunicador de fatos, e mais um decodificador da verdade, um tradutor do mundo material que converte as ações e inações de um punhado de homens em palavras compreensíveis à humanidade. O caráter revolucionário da atividade é duplo: por um lado, porque a decodificação tem alvo; normalmente visa precisamente aqueles que, sozinhos, não poderiam fazê-la. Por outro, porque seu objeto é a verdade, essa coisa agreste, que cala fundo e emociona o coração de qualquer um, mas que vive adornada de hermetismo por todas as bordas. O jornalista deve ser um pregador e um relevador; sem a pregação, suas revelações são inúteis; sem as revelações, suas pregações são desprovidas de sentido.

Um bom jornalista guarda um certo rancor informativo, que nele faz dos enganos e enganações feridas. Aprende cedo a odiar a mentira. Ele guarda uma desconfiança perpétua, sabendo que todos e tudo mente. Um bom jornalista odeia e ama toda palavra, e contra todas elas luta. Adora que elas sejam veículo de comunicação; odeia que sejam, em si, mentiras, e que bem manobradas possam trair muito mais que seu significado. Aprende cedo a lição de Magritte: dizer cachimbo não é poder fumá-lo, sentir os odores agridoces da fumaça e a garganta pigarrear. Mas, ao mesmo tempo, dizer cachimbo é quase isso; é invocar todas as sensações que a coisa em si carrega, é compartilhar e tornar eternas estas sensações com toda a humanidade. Um jornalista que não odeia profundamente a mentira, que não reconhece o limite da palavra e se esforça por superá-lo, e que não sabe que tudo mente – até os fatos – é necessariamente um impostor ou um estúpido, útil, de toda forma, à mentira e a seus adeptos.

O jornalismo do futuro, em uma sociedade altamente fracionalizada, orientada por uma comunicação caótica da qual muitos participam mas uns poucos são donos, virá, estou certo, do jornalismo do passado. O jornalista justo, aquele que atravessa os fatos em busca da verdade, quase invariavelmente torna-se revolucionário e, por vezes, por seu amor à verdade, é levado à morte fraudulenta por poderosos; por milicos, por burgueses e assassinos afins. O revolucionário compromissado, que torna seu o encargo de tornar a justiça universal, lançando o próprio corpo ou cérebro contra cada partícula de desigualdade e injustiça que haja no mundo, invariavelmente confronta-se também com a forma retórica da opressão: a mentira, baseada ou não em fatos.

Talvez isso explique tanto o comum fascínio com o qual os estudantes de jornalismo se jogam na profissão, por um certo impulso, muitas vezes infantil, de “mudar o mundo”, quanto o fato de tantos revolucionários terem tido-o como ofício: Marx, Engels, Lênin, Fidel, Che, Giap. Mas também Paco Urondo, García Márquez, John Reed, e o maior de todos: Rodolfo Walsh. Revolucionários jornalistas e jornalistas revolucionários; uns, buscando a mudança, encontraram a palavra; outros, procurando a palavra, acharam a trilha da mudança.

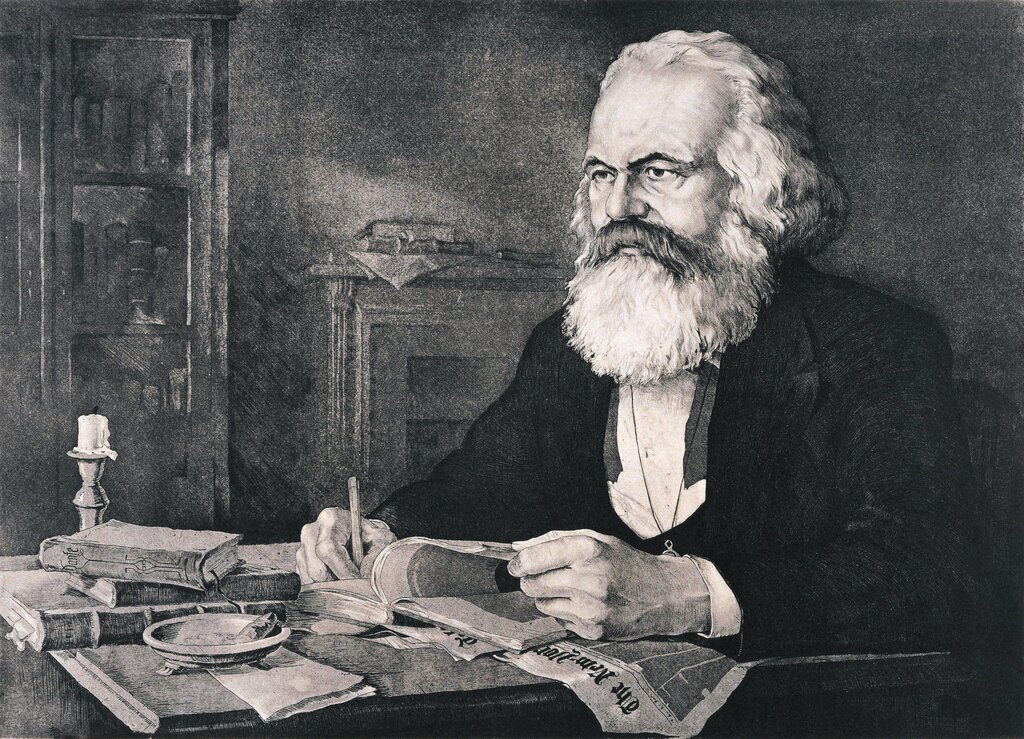

Marx, autor dos textos que compõem este livro, é um bom exemplo deste antigo e revolucionário jornalismo no qual devemos nos inspirar. É um bom exemplo do jornalista-revolucionário e do revolucionário-jornalista. É, acima de tudo, um exemplo perfeito daquele que busca a verdade efetiva das coisas, para além da forma com a qual elas se apresentam.

Pelo fato de Marx, para produzir uma concepção científica do mundo e das relações sociais e econômicas, ter tido de se confrontar com as próprias bases que compõem uma concepção científica – ou seja, pelo fato de ter tido de inaugurar uma nova concepção filosófica pela qual o mundo poderia ser compreendido – ele foi muitas coisas; tantas que, por vezes, é difícil categorizá-lo. Os amigos d’O Capital lembram do Marx economista; os da Teses sobre Feuerbach o filósofo; os do Crítica ao Programa de Gotha e do Manifesto Comunista o estrategista e militante; os do 18 Brumário de Luís Bonaparte e Luta de Classes na França o analista. Poderíamos ainda lembrá-lo como sociólogo, apontar à sua obra ficcional, e até falar de suas aventuras pelo mundo da matemática, e tudo isso daria prova de que tratamos aqui de uma mente privilegiada, de um intelectual completo.

No entanto, há um aspecto pouco observado e comentado de toda essa trajetória: o fato de que boa parte dessa produção, que tanto amedrontou os proprietários e enfureceu os reacionários de seu tempo, e que hoje é por vezes analisada e discutida como se de um enigma se tratasse, foi escrita para e publicada em jornais ou revistas. É dizer: há também um Marx jornalista, e mesmo o mais intelectualizado Marx é indissociável das mãos borradas de tinta e da aspereza do papel-jornal. Ele passou mais de duas décadas escrevendo para jornais, os editando e publicando.

Mas dizer isso não basta. Não é necessário somente observar como aquela produção refinadíssima de Marx foi produzida para jornais, meios muito mais abertos do que hoje são as tecnológicas redes sociais. É necessário também compreendermos como os jornais colaboraram para que Marx refinasse sua produção. O ofício jornalístico não tem um aspecto pedagógico só para quem o lê; o tem também para quem o faz. O catedrático pode dar-se o luxo de dedicar sua mente somente àqueles problemas que ele impõe a si; o jornalista não, há de lidar com todos os problemas que a pauta do dia joga em seu caminho, sejam camponeses pobres roubando madeira, seja a guerra civil americana, seja o enfrentamento entre a polícia e operários na França. Isso implica, para o intelectual, formular continuamente tendo em mente o real, os últimos acontecimentos, o conjuntural. Deveria implicar, para o jornalista, buscar aquelas ideias capazes de superar a redação hipodérmica dos acontecimentos; capaz de torná-los mais claros ou, ainda, coisas do passado. O jornalismo, além disso, submete o teórico a um esforço de caráter mais prático, não só na medida em que ele pode propagar sua teoria usando as melhores e mais concretas metáforas – ou seja, os acontecimentos do dia –, mas também porque, para propagá-las, há de tornar compreensível a um amplo público toda a sua maquinação mental. Quem já ousou escrever sabe com quanto esforço uma ideia passa para chegar ao papel; mas também como, quando ela chega, toda uma sensação de pressentimento nos abandona. O enigma que construímos em nossa cabeça se desfaz; “agora está tão claro!”, pensamos. Tornou-se claro, por insistência e por necessidade, mas tornou-se claro porque tornou-se compartilhável, tornou-se força material.

Espero que a publicação destes escritos sirva para aproximar os jornalistas de Marx. Afinal, a luta pela atenção do público, a luta para que os fatos sempre se imponham sobre as perguntas que estes mesmos fatos deveriam suscitar, a luta sobre quem controla os meios de comunicação são aspectos, também, da luta de classes. A imposição de uma “técnica” para a reprodução “neutra” das informações não é nada mais que ideologia; a exigência de que escrevamos não como humanos, mas como se os fatos narrassem a si próprios, nada mais é do que fetiche; a superexploração nas redações, as horas-extras infindáveis, a obrigação de cumprir cinco tarefas ao mesmo tempo; tudo isso é extração de mais-valia.

Mas espero, acima de tudo, que este livro sirva para aproximar os leitores de Marx do jornalismo. Afinal, como ele mesmo escreveu, “é certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que o poder material tem que ser derrocado pelo poder material, mas também a teoria se transforma em poder material logo que se apodera das massas”. “A máquina de escrever, dependendo de como a maneja, pode ser um abanador ou uma pistola”, traduziu Rodolfo Walsh. E, como deu testemunho o montonero Paco Urondo, invertendo a fórmula: “empunhei as armas buscando a palavra justa”.