Em 1972, o geógrafo francês de origem marroquina Yves Lacoste fez uma visita ao Vietnã do Norte, em um momento em que a crescente oposição à Guerra do Vietnã entre o público norte-americano era compensada por uma ofensiva cruenta do exército dos Estados Unidos a mando do então presidente Richard Nixon e de seu fiel conselheiro Henry Kissinger. A partir da visita, feita a convite do governo da República Democrática do Vietnã, Lacoste, um ex-membro do Partido Comunista Francês (PCF), escreveu e publicou um artigo no jornal Le Monde, onde descrevia como a estratégia norte-americana naquela altura da guerra se baseava em ressuscitar os bombardeios contra os diques do Rio Vermelho, com o objetivo de prejudicar a estrutura de barragens para causar inundações e enchentes futuras que pareceriam desastres naturais, afogando centenas de milhares de vietnamitas.

O artigo teve um impacto estrondoso entre o público norte-americano e na chamada comunidade internacional. A esconjuração da prática de abrir mares com bombas, repetida inclusive pelo Papa Paulo VI e pelo secretário-geral das Nações Unidas, não deixava de ter algo de curioso, como o próprio Lacoste notaria em um artigo posterior: “se tentarmos um raciocínio cínico, não veremos com precisão o motivo dessa opinião que aceitava que os homens, as mulheres, as crianças fossem queimadas vivas com napalm ou fuziladas com centenas de balas (de borracha para que um cirurgião não pudesse arrancá-las com ajuda do raio-x) e se ressentia com o afogamento que ameaçava essas mesmas pessoas. Morrer afogado é, apesar de tudo, um fim menos agressivo do que agonizar corroído pelo napalm ou pelo fósforo. Certamente, antes mesmo de ter uma ideia dos dados geográficos do problema – antes de compreender que os diques têm uma importância essencial, pois os rios, que naturalmente produzem inundações terríveis, correm exatamente numa planície formada sobre depósitos aluviais –, a opinião pública sabia que se tratava do destino de centenas de milhares de homens e que, pela sua magnitude, essa hecatombe seria um problema.” Mas, para além da reação, o caso do bombardeio dos diques vietnamitas revelava, com clareza, algo ainda mais importante: que a geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra.

Seria sob esse título que Yves Lacoste publicaria, quatro anos depois de seu artigo, um livro que se tornou um clássico da Geografia. Na obra, que coroa algumas discussões trazidas por Lacoste na sua revista Hérodote, o geógrafo faz uma crítica vigorosa à geografia como ideologia, desvelando-a como um saber ao mesmo tempo intrinsecamente estratégico, voltado para a guerra e a política, e ao mesmo tempo mistificado, nas escolas e universidades, como uma ciência neutra. “Na realidade, a função ideológica do discurso da geografia escolar e universitária tem sido sobretudo mascarar, mediante alguns procedimentos que não são evidentes, a utilidade prática da análise do espaço, tanto fundamentalmente para a direção da guerra como para a organização do estado e a prática do poder”, escreve. “De certo modo, a geografia dos professores funciona como uma cortina de fumaça que permite dissimular dos olhos de todos a eficácia das estratégias políticas e militares, assim como as estratégias econômicas e sociais que uma outra geografia permite que alguns ponham em prática.”

A geografia, servindo para a guerra, é ensinada como um conjunto de observações desinteressadas do espaço ou como um campo de estudos inútil para as maiorias. O objetivo dessa operação é impossibilitar que o povo conheça a importância da geografia como ferramenta estratégica dos poderosos, não podendo, portanto, fazer sua própria leitura estratégica do espaço, seja para a crítica, seja para a ação. Mas se esta era, na visão de Lacoste, a função do ensino da geografia, que papel tinha a produção especializada, dos pesquisadores e acadêmicos? Se a geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, e o ensino dela serve, em primeiro lugar, para dissimular seus objetivos e práticas, para que serve a produção teórica, conceitual e técnica sobre a própria geografia?

Lacoste discute amplamente dois problemas dessa produção: um de ordem epistemológico, outro de ordem “técnica”, isto é, de escala. O primeiro diz respeito às premissas básicas sobre as quais a “ciência geográfica” se assenta. Ali, Lacoste desvela a geografia como um instrumento do poder não pelas respostas que os acadêmicos e pesquisadores podem dar sobre determinado problema geográfico, mas no próprio enquadramento desses problemas; nas perguntas que fazem. O mal-estar que os geógrafos franceses sentiam ao tratar da geopolítica de Friedrich Ratzel, por verem nela um instrumento expansionista do império alemão – depois levada à frente pelo Reich, na “versão mais exacerbada da função política e ideológica que pode ter a geografia” – bem poderia voltar-se contra os próprios geógrafos ocidentais que imaginavam fazer uma geografia “verdadeiramente científica” ou desinteressada que, ao fim, seria aproveitada pelo poder – senão o dos exércitos, certamente o das multinacionais. A geografia, como saber humano sobre o espaço, não poderia desconsiderar as próprias disputas, usos, concepções e ciências do humano, também em disputa neste espaço. “Vejamos, os ‘dados’ geográficos não são oferecidos por Deus, mas sim por um geógrafo que, não contente em apreendê-los em uma certa escala, os escolheu e classificou em uma determinada ordem; outro geógrafo, que estudou a mesma região ou abordou o mesmo problema em outra escala, ofereceria provavelmente alguns ‘dados’ bastante diferentes. Quanto aos famosos ‘imperativos’ geográficos, aos que tão aficionados são a eles – por exemplo, os economistas –, os geógrafos sabem perfeitamente (especialmente a partir de Vidal de la Blache, pois foi um de seus aportes mais positivos) que os homens se acomodam a eles de maneiras muito diferentes, e que não existe um ‘determinismo’ estrito, senão, melhor dito, um ‘possibilismo’”.

Por um lado, a geografia não pode existir simplesmente como mera descrição desinteressada do espaço – precisamente porque quem a descreve o faz do ponto de vista humano, imbuído de objetivos, bases, éticas e políticas humanas, e quem nele habita, trabalha ou se locomove – ou seja, se confronta com o espaço – tampouco o faz de forma neutra, mas inserido em um contexto social, político e histórico, que é tão (ou mais) determinante para sua existência neste espaço geográfico quanto é a natureza geográfica do espaço. Por outro lado, o problema técnico das escalas geográficas (que inclui, por óbvio, a questão da escala nos mapas, mas também a profundidade e a diversidade de informações que eles contêm ou o enquadramento espacial do geógrafo em uma determinada região) se desdobra também em um problema de ordem ideológica. “A escolha de uma escala em um mapa se apresenta habitualmente como um problema de senso comum ou de comodidade e cada geógrafo universitário escolhe a escala a que o convém, sem ser muito consciente das razões dessa escolha. Em troca, as exigências práticas fazem com que os militares saibam perfeitamente que não se pode decidir a estratégia de conjunto e das diferentes operações com os mesmos mapas. A estratégia se elabora em uma escala menor que a da tática”, escreve Lacoste. “A mudança de escala corresponde a uma mudança do nível de análise, e deveria corresponder a uma mudança do nível de conceitualização. […] Assim, o problema das escalas é primordial para a racionalização geográfica. Contrariamente a certos geógrafos que manifestam que ‘é possível estudar um mesmo fenômeno em escalas diferentes’, há que se ter consciência de que são fenômenos diferentes porque são apreendidos a escalas diferentes. O mesmo problema se apresenta, de maneira comparável, no caso da História […] a História de curta duração, a história dos acontecimentos, aparece radicalmente diferente da história de longa duração”.

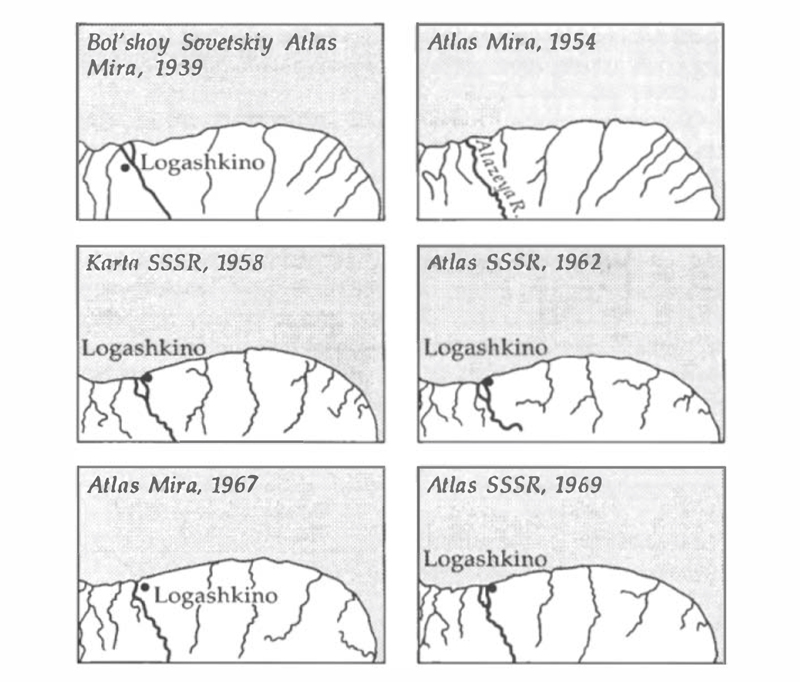

Como prova da importância estratégica do saber geográfico, Lacoste lembra que os mapas em grande escala, em muitos países do Terceiro Mundo, costumavam ter sua venda proibida em momentos de explosão das tensões sociais. Na União Soviética, os mapas disponíveis ao público costumavam ter distorções intencionais. Enquanto isso, “na maioria dos países do regime chamado ‘liberal’, a difusão dos mapas, em todas as escalas, é totalmente livre, assim como os planos da cidade. De fato, as autoridades descobriram que podiam os pôr em circulação sem o menor inconveniente, pois os mapas, para quem não aprendeu a lê-los e utilizá-los, não têm mais sentido que uma página escrita para aqueles que não sabem ler. Não é que a aprendizagem da leitura dos mapas seja uma tarefa difícil, mas não se percebe seus fundamentos para as práticas políticas e militares: a livre circulação dos mapas nos países de regime liberal é o corolário da escassez do número de pessoas que podem pretender utilizar, contra os poderes estabelecidos, outros tipos de ação que não os estipulados em um sistema democrático”, escreve o geógrafo.

Apesar de uma maior liberalidade em geral no acesso aos mapas no centro capitalista, a omissão de pontos estratégicos era também – e continua sendo – uma prática comum. De acordo com o professor Mark Monmonier, na sua obra “How to lie with maps” (“Como mentir com mapas”, em tradução literal), a agência cartográfica do Reino Unido, a Ordnance Survey, mantinha uma lista de lugares sensíveis que deveriam ser omitidos, escondidos ou camuflados nos mapas e fotos aéreas publicados no país no mesmo período abordado por Lacoste. Na Grécia, havia mapas com grandes áreas deixadas em branco. “Os norte-americanos não precisam se aplaudir pela sua transparência comparativa. Afinal, os mapas britânicos tendem a mostrar mais detalhes em largas escalas do que os mapas norte-americanos. Além disso, mapas dos EUA muitas vezes omitem informações possivelmente embaraçosas para indústrias poluentes ou autoridades locais. […] mapas básicos da maioria das cidades mostram ruas, estruturas importantes, elevações, parques, igrejas e grandes museus – mas não interseções perigosas, bairros empobrecidos, áreas de alta criminalidade, e outras zonas perigosas ou miseráveis que poderiam ser acomodadas sem sacrificar a informação sobre infraestrutura e terreno”, escreveu o professor da Syracuse University.

Quando a república socialista caiu, no começo dos anos 90, o secretismo soviético em relação aos mapas atraiu o interesse de muitos atores. Mineradoras, empresas de telecomunicação, agentes de inteligência, colecionadores, universidades, exércitos e pesquisadores empreenderam uma corrida para conseguir os mapas militares secretos produzidos por um Estado que, da noite pro dia, deixou de existir. Eles seriam um ativo estratégico para conhecer os terrenos dessas ex-repúblicas socialistas, considerando a inutilidade para fins militares e comerciais dos mapas até então disponíveis ao público, e também uma oportunidade para conseguir mapas confiáveis de regiões mal mapeadas, especialmente na Ásia e África. No entanto, o que se revelou com os mapas, que começaram a emergir em uma espécie de mercado paralelo, foi que a cartografia militar soviética tinha ido muito além dessas regiões: com uma precisão notável, os soviéticos mapearam quase o mundo todo em três escalas. Alguns continentes, como Europa, Ásia, e grande parte da América do Norte e o norte da África foram mapeados também em escalas 1:100,000 e 1:50,000. O leste europeu chegou a ser completamente mapeado em uma escala de 1:25,000, e toda a União Soviética foi mapeada na escala de 1:10,000 – o que, segundo se estima, significaria algo em torno de 440 mil folhas de mapas.

Além da diversidade das escalas, os mapas soviéticos do “mundo ocidental” eram extremamente detalhados, contendo detalhes que os mapas domésticos dos países não tinham: a largura precisa de estradas, a capacidade de carga de pontes, os tipos de materiais usados nas construções e até os tipos das fábricas presentes num determinado local. Havia também, em muitos mapas, detalhes escondidos nos mapas domésticos: em um mapa soviético de 1984 da cidade inglesa de Chatham, por exemplo, as docas onde a Marinha inglesa construía seus submarinos estão mapeadas – nos mapas britânicos da época, há somente um espaço vazio. “Eles conseguiram transformar muita informação em algo muito claro e bem apresentado”, declarou o professor de geografia e informações geográficas da Universidade Canterbury Christ Church à revista Wired. “Há camadas de hierarquia visual. O que é importante se destaca. O que não é retrocede. Os cartógrafos modernos podem aprender muito com a maneira com a qual esses mapas foram feitos”. Os mapas eram tão bem feitos que, até hoje, o Departamento de Estado dos EUA os usa para traçar linhas de fronteira em mapas oficiais do governo. Nos anos 2000, os mapas soviéticos foram usados por analistas de inteligência dos EUA na Guerra do Afeganistão.

Apesar dos avanços tecnológicos das últimas décadas, com a farta disponibilidade de fotografias por satélite ou até a aparição de ferramentas como o Google Maps ou Google Earth facilitando o acesso do público em geral aos mapas, a cartografia segue sendo uma arma no arsenal do poder relativamente restrita, por um lado porque a capacidade de ler um mapa sob uma visão estratégica é um saber pouco popular, como argumenta Lacoste, por outro porque a identificação de determinados pontos estratégicos, a escala e o nível de detalhamento contam – e por vezes são omitidos. A centenária prática da censura cartográfica se mantém não apesar da tecnologia, mas nela própria. As imagens de satélite de Israel e da Palestina ocupada no Google Maps, por exemplo, são disponibilizadas somente em baixa qualidade, tornando a infraestrutura das cidades quase inidentificável em grande escala (a partir da escala 50m o fenômeno fica claro). Uma abundante quantidade de instalações militares pelo mundo – incluindo o quartel-general da OTAN – são intencionalmente borradas na plataforma. E há também uma quantidade imensa de instalações militares por todo o globo não identificadas pelo serviço. Em 2017, uma série dessas instalações – algumas delas sigilosas – foram acidentalmente reveladas por um site desenvolvido pelo aplicativo de exercícios Strava. Espécie de rede social para corredores e ciclistas, o Strava se conecta a dispositivos para medir rotinas de exercício. O aplicativo, muito popular entre os soldados norte-americanos, lançou um “mapa de calor” com base nas rotas de corrida dos usuários, que acabou revelando o traçado de bases militares na Síria, Mali, Afeganistão, Djibouti, e até uma base de drones em construção no Níger.

45 anos depois da publicação da obra de Lacoste, a geografia ainda serve, antes de tudo, para fazer a guerra. A 8,7 mil quilômetros de distância daqueles diques bombardeados pelos Estados Unidos na década de 70, aviões da OTAN bombardearam em 2011 instalações de fabricação de tubos para o Grande Rio Artificial da Líbia, o maior projeto de irrigação do mundo, responsável pelo fornecimento de água de 70% da população do país. A OTAN argumentou à época que as instalações eram usadas como um armazém militar por forças pró-Gaddafi. Os administradores do Grande Rio Artificial declararam que a destruição da instalação era um crime de guerra que punha em risco o suprimento de água para milhões de líbios. Seja como for, na continuidade de caos e guerra que a Líbia vive desde então, o Grande Rio continua sendo um ativo estratégico. Em 2019, um grupo armado tomou uma estação de bombeamento de água e forçou os funcionários a fecharem as tubulações de água conectadas a poços subterrâneos, deixando mais de 2 milhões de pessoas em Trípoli sem água durante dois dias. Os satélites não captaram a sede.