Analisar os resultados de eleições municipais costuma ser uma tarefa relativamente simples. No geral, leva-se em conta alguns elementos, como número de municípios vencidos, que partidos venceram em grandes cidades, número total de habitantes sob governo de determinada agremiação ou número total de votos conquistado por cada partido a nível nacional. Comparados com números de eleições anteriores, podemos apontar tendências gerais de ascensão ou queda dos partidos e capacidade de interiorização, captar certas tendências político-discursivas; ou prever a capacidade dos grupos políticos influírem em outras eleições, presidenciais ou ao Congresso, com suas máquinas regionais.

As eleições municipais de 2020, no entanto, oferecem alguns problemas para a análise. Mudanças abruptas em meses e a instabilidade política como norma comprometem o olhar comparativo e matemático em relação às últimas eleições municipais, de 2016. Se simplesmente tomássemos como método a comparação dos números das duas eleições, poderíamos constatar um crescimento do campo chamado “bolsonarista” nas prefeituras e câmaras municipais, quando na realidade o fenômeno sequer existia em 2016 e não foi capturado partidariamente em 2020.

Como o formalismo dos números engana, é preciso proceder de outra forma, procurando uma base de análise que permita traçar uma linha de “normalidade” em meio às rupturas sucessivas, mas que ao mesmo tempo dê conta dos momentos excepcionais, sem tomar somente um deles como medula. Proponho analisar os resultados de 2020 tendo em conta três momentos históricos: 2013-2014, ano em que o então governante Partido dos Trabalhadores começa a enfrentar graves crises; 2016, ano em que o golpe contra Dilma Rousseff consolida um rearranjo do sistema político brasileiro e uma crise de popularidade gigantesca no PT; e 2018, ano em que esse reordenamento desemboca na consolidação de Jair Bolsonaro como presidente.

2013-2014: Nada é tão sólido

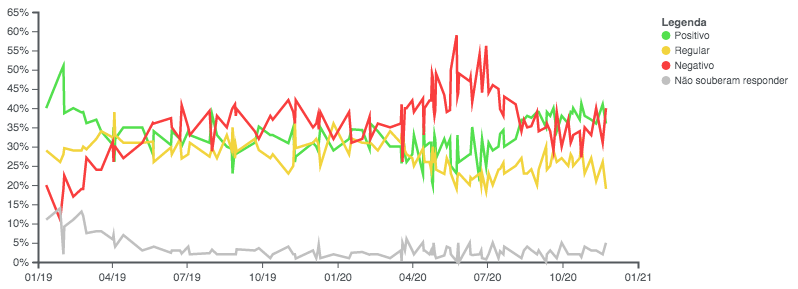

Dilma fora empossada no começo de 2011, herdando de Lula um governo com popularidade recorde ao fim do mandato (83% de aprovação, com 13% regular e 4% de desaprovação). Durante dois anos, desde a posse até junho de 2013, a presidenta manteve sua popularidade variando entre 56% (março de 2011) e 63% (março de 2013). O PT contava então com 88 deputados (16,9% dos votos), o PCdoB com 15 (2,8% dos votos), PDT com 28 (5% dos votos) e PSOL com 3 (1,2% dos votos).

O estopim para uma mudança abrupta será o jogo engenhoso de repressão e direcionamento midiático das manifestações de 2013, em especial em São Paulo. Útil apontar que a imprudência estratégica de Fernando Haddad, então prefeito da capital, colaborou muitíssimo com isso, já que o prefeito manteve uma aliança tática com Alckmin durante todo o processo, conferindo ao tucano não só a iniciativa de reprimir as manifestações como melhor lhe aprouvesse, gerando uma onda de caos aproveitada midiaticamente, como também a de anunciar a redução das tarifas de transporte, numa coletiva na qual Haddad foi efetivamente humilhado. Com a onda, a popularidade da presidenta desceu para 31% em julho, recuperou-se a 43% em dezembro, e a partir de então seu auge se manteria na faixa dos 40%, em janeiro de 2014, logo depois das eleições presidenciais nas quais derrotou Aécio Neves por pouco mais de 3 milhões de votos.

O impacto sobre o PT foi evidente: o partido, que desde 2002 não conquistava menos do que 80 cadeiras na Câmara (91 em 2002, 83 em 2006, 88 em 2010), fez 69 deputados em 2014. O MDB, principal partido na coalizão governista, também foi impactado: com 75 cadeiras em 2002, 89 em 2006, e 79 em 2010, teve 66 em 2014. Via de regra, o mesmo ocorreu com o resto da coalizão – não eram derrotas acachapantes, tampouco significaram uma vitória para o bloco opositor (o PSDB aumentou em uma cadeira sua bancada, o DEM perdeu mais da metade), mas eram sinais de que o terreno político havia se tornado muito mais volátil e poroso.

2016: Abrindo rachaduras

Entre 2014 e 2016 a direita se porá em ofensiva. Estava evidente que agora era possível “fazer sangrar”, como disse um certo senador; e, já que “ver sangrar não tem preço”, como diziam ainda outros, a ação deveria ser imediata: “deixar a Dilma no chão” era a prédica de Aécio Neves só dois meses depois da derrota.

A Operação Lava Jato, inaugurada em março de 2014, seria a fonte primordial do arsenal. O escândalo midiático era útil e poderia fazer efeito, como a astuta movimentação dos meios em 2013 tinha provado. No Congresso, as ordens da oposição eram bater, arrancar concessões, e bater de novo. E, nas ruas, surgiam “movimentos” para servir de reserva de apoio a um futuro processo de impeachment.

Concedendo continuamente, incapaz de reagir, a popularidade do governo ia se esvaindo; dos mencionados 40% logo após a posse, foi para 12% em março e 9% em julho – e neste nível ficaria até o golpe.

Os efeitos desse avanço seriam profundos e demonstráveis nas eleições municipais de 2016: o Partido dos Trabalhadores foi de 632 prefeitos, em 2012, para 254, em 2016. PSOL e PDT no geral manteriam seus números – o PCdoB ampliaria os municípios, de 55 para 80.

2018: O capitão anômalo

2018 é um desafio para a análise na medida que, formalmente, não pode servir de comparação a 2020 – são eleições para presidente, governador e parlamento, não municipais. No entanto, o ano apresenta resultados tão excepcionais que desconsiderar as tendências apresentadas ali pode levar a erros graves. Naquelas eleições o chamado bolsonarismo se apresentou como “a expressão máxima, aguda e radicalizada das premissas sob as quais o polo opositor ao petismo se organizou durante o ciclo 2003 – 2015”, como escrevi em outubro. Significa dizer que os motes sob os quais o petismo foi atacado durante anos, pela direita neoliberal e pela imprensa, em termos de corrupção, questões “de costumes” e economia, foram expressos de forma mais pura e radical em Bolsonaro, exatamente após a derrocada do petismo e da prisão de Lula. Seria possível dizer que o candidato foi entendido como uma ruptura em dois sentidos – contra o petismo e contra o próprio sistema político. Um PSDB que tinha 54 assentos na Câmara em 2014 passou a ter 29 em 2018; um MDB que tinha 66 foi para 34; enquanto o PSL, que em 2014 tinha um deputado eleito, passou a ter 52, sendo o segundo partido mais votado daquele ano (atrás somente do PT, que passou de 69 deputados para 54). É dizer: quase como num deslize, os comendadores do golpe perderam suas medalhas para um estranho.

Quatro perguntas se colocavam, portanto, após os resultados eleitorais de 2018: o “bolsonarismo” se manteria em ascensão, ou ao menos estável? Caso não, a direita tradicional – PSDB e MDB, por exemplo – se recuperaria? O PT conseguiria reverter a sangria? E, caso não conseguisse, isso significaria a ascensão de uma tendência mais radical dentro do bloco de esquerda?

2020: Derrotas são derrotas

Os resultados de 2020 são claros: sob qualquer ponto de vista, os partidos de esquerda e centro-esquerda enfrentam uma derrota. O Partido dos Trabalhadores regrediu para 183 prefeitos eleitos, número menor do que o conquistado nas eleições de 2000, quando o partido sequer tinha chegado ao Executivo nacional (foram 200 naquele ano), e ficou sem nenhuma capital. O PCdoB conquistou 46 prefeituras, 34 menos do que em 2016 (80). O PDT fez 314 prefeituras, contra 334 em 2016. No campo da esquerda, somente o PSOL teve crescimento, mas ainda inexpressivo em termos numéricos reais – foi de dois prefeitos para cinco.

Em comparação, MDB, PP, PSD, PSDB e DEM são os grandes vencedores em termos de números de municípios. O PSDB se mantém como partido governando o maior número de habitantes (34 milhões), seguido por MDB (26 milhões) DEM (24 milhões – em 2016 eram 10 milhões), PSD (23 milhões – em 2016 eram 13 milhões), e PP (16 milhões – em 2016 eram 9 milhões).

Partidos como o PSL, PSC, Patriota e Avante tiveram crescimento considerável, mas, muito aquém do fenômeno 2018, ainda controlam poucos municípios – o que sugere que seu crescimento é efeito prático da expansão dos partidos em função dos congressistas eleitos em 2018.

Por sua vez, ficou demonstrado que o presidente Jair Bolsonaro deixou de ser o fenômeno anômalo e carismático de 2018; dos 13 candidatos que apoiou abertamente, somente dois se elegeram: Gustavo Nunes (PSL), em Ipatinga (MG), e Mão Santa (DEM) em Parnaíba (PI).

Duas eleições: Congresso e 2022

Os resultados de 2020 não definem o cenário eleitoral em dois anos, mas nos dão lições importantes. A primeira é que é improvável que Bolsonaro consiga repetir em 2022 o fenômeno carismático que foi em 2018. Com a vitória do chamado “Centrão”*, que ampliou seu domínio e governará 45% dos municípios brasileiros, junto da direita neoliberal “tradicional”, tudo indica que o presidente chegará às próximas eleições bastante debilitado. Sem estrutura própria, se não conceder não governa, e, à medida que concede, amplia sua dependência para 2022 – o que não implica dizer que não chegará a 2022, que não governará ou, ainda, que se tornará “mais moderado” em função das concessões. Razões para um impeachment já abundam, mas até um Rodrigo Maia, um homem equilibrado e moderado segundo o jargão midiático, rejeita a abertura de um processo antes mesmo de analisá-lo. O presidente já deixou de ser uma ameaça para políticos fisiológicos, congressistas, milicos e capas pretas. Que o seja para o povo brasileiro é um detalhe. Não há porque descartá-lo quando é possível extrair benesses e usá-lo de meio de campo. Com todo mundo arrendando um pedaço de terreno para si, vão se aproximando – aqui sim está um perigo, para 2022 ou antes.

O quadro sobre o futuro do governo ficará mais claro a partir das eleições no Congresso. Até o momento, com a decisão do STF de impedir que Alcolumbre e Maia busquem a reeleição, o que se sabe é que entre Senado e Câmara o arranjo vai envolver nomes do MDB, DEM e PP, com o resultado variando não na abertura para compor com o governo e proteger Bolsonaro e sua família, mas no quanto essa composição e proteção custam.

Dois longos anos e as esquerdas

Os resultados de 2020 no geral foram medidos por analistas como a demonstração da busca dos eleitores por um distanciamento dos “extremos”; uma contenção conservadora depois de uma aposta reacionária mal fadada. A despeito da análise ter sentido na medida em que a rejeição ao presidente tem crescido desde as eleições (ainda que com flutuações), o fato é que a esquerda, no geral, não se apresentou como alternativa de fato à “direita moderada”, e as abstenções (29,47% dos eleitores não foram votar, 3,89% votaram em branco e 8,81% anularam) demonstram que há uma desilusão profunda e crescente com a política, que não foi aproveitada e que só será por um projeto verdadeiramente radical (são só 42,17% dos eleitores, não há porque se apressar). Como escrevi pouco antes das eleições, Bolsonaro tem “método próprio, pelo qual pôde estruturar um campo, uma tendência política e um ethos próprio e único” – a esquerda, via de regra, apesar de acumular derrotas, não se reorganizou desde 2016-2018, não reconstituiu seu campo, não expandiu suas bases (antes o contrário) e sequer pôde apresentar um ethos novo. Não houve portanto um dos “extremos” para que a “busca por um centro” (bastante destro, na realidade) pudesse ser confirmada.

A inação caracterizou a posição da direção do Partido dos Trabalhadores durante sua crise maior, entre o golpe de 2016 e as eleições de 2018. Nos últimos dois longos anos, essa paralisia tem sido também a posição hegemônica** no campo da esquerda, ainda que com um petismo cada vez mais enfraquecido, inclusive para seus inimigos declarados, que não parecem mais conseguir sustentar-se na corda bamba do antipetismo como faziam. Desde que tomou posse, Bolsonaro tornou cada dia de seu governo um espetáculo medonho diferente: milicos pra lá e pra cá, manifestações de direita, milicianos aqui e acolá, negacionismo científico, demissões acima e abaixo, ameaças de golpe, círculos circunscritos de rachadinhas, queima de florestas, cestos e cestos de laranjas, entrega de riquezas e empresas. 180 mil mortes, enfim. Mas só foi confrontado nas ruas em maio de 2019, em função dos bloqueios ao orçamento da educação e pesquisa, e brevemente entre maio e junho deste ano, por iniciativas um tanto independentes. Todas as flutuações de popularidade, as crises, as demissões de ministros foram impostas por sua própria incapacidade, suas alianças descabidas, sua falta de manejo ou pelos vencedores das eleições, que não se acanham em, ao mesmo tempo, constituir alianças com Bolsonaro.

Apesar das dificuldades em uma análise das eleições municipais, cá está um ponto em que as explicações são relativamente simples. E é também simples prever quais serão os resultados daqui a dois longos anos se não houver uma mudança profunda na estratégia dos maiores partidos de esquerda.