“Um mestre do verso, de olhar destemido, disse uma vez, com certa ironia: ‘Se lágrima fosse de pedra, eu choraria'”. Estas são palavras de Paulinho da Viola, na introdução declamada de Bebadosamba, faixa que consta no álbum de mesmo nome, lançado em 1996. De certa forma, a ideia central da frase define a relação íntima mantida entre o samba e o choro (não o gênero musical, mas o pranto — seja ele de tristeza ou de alegria). É poderosa a imagem do homem que se recusa a conter o próprio choro, ainda que suas lágrimas sejam feitas de pedra.

Nascido do encontro entre o índio desterrado, o português degredado e o africano escravizado, o Brasil é talvez a nação onde mais e melhor se utilizou a canção popular como forma de extravasar o sentimento do exílio, da ausência e da perda. A saudade está na origem da formação do povo brasileiro, acostumado desde sempre com as longas distâncias – ouçam, por exemplo, a magistral Leilão, de Heckel Tavares e Joracy Camargo, que narra a história de um negro escravizado que nunca mais reencontra a sua mulher depois que ela é vendida e vai trabalhar em outra fazenda, numa cidade distante. “Mas como é grande esse Brasil…”, lamenta o homem num dado momento.

O samba também é fruto das contradições que fundaram o País. Segundo o historiador Luiz Antônio Simas, o brasileiro não inventou o samba pelo fato de ser um “povo alegre”. O nascimento do samba — e a sua teimosia em sobreviver ao tempo — se explica muito mais pela tristeza: “Não fazemos festa porque a vida é fácil. Fazemos festa exatamente pela razão contrária — e a cultura do samba vem desse aparente paradoxo”. Portanto, não se samba porque a vida é mole; se samba porque a vida é dura.

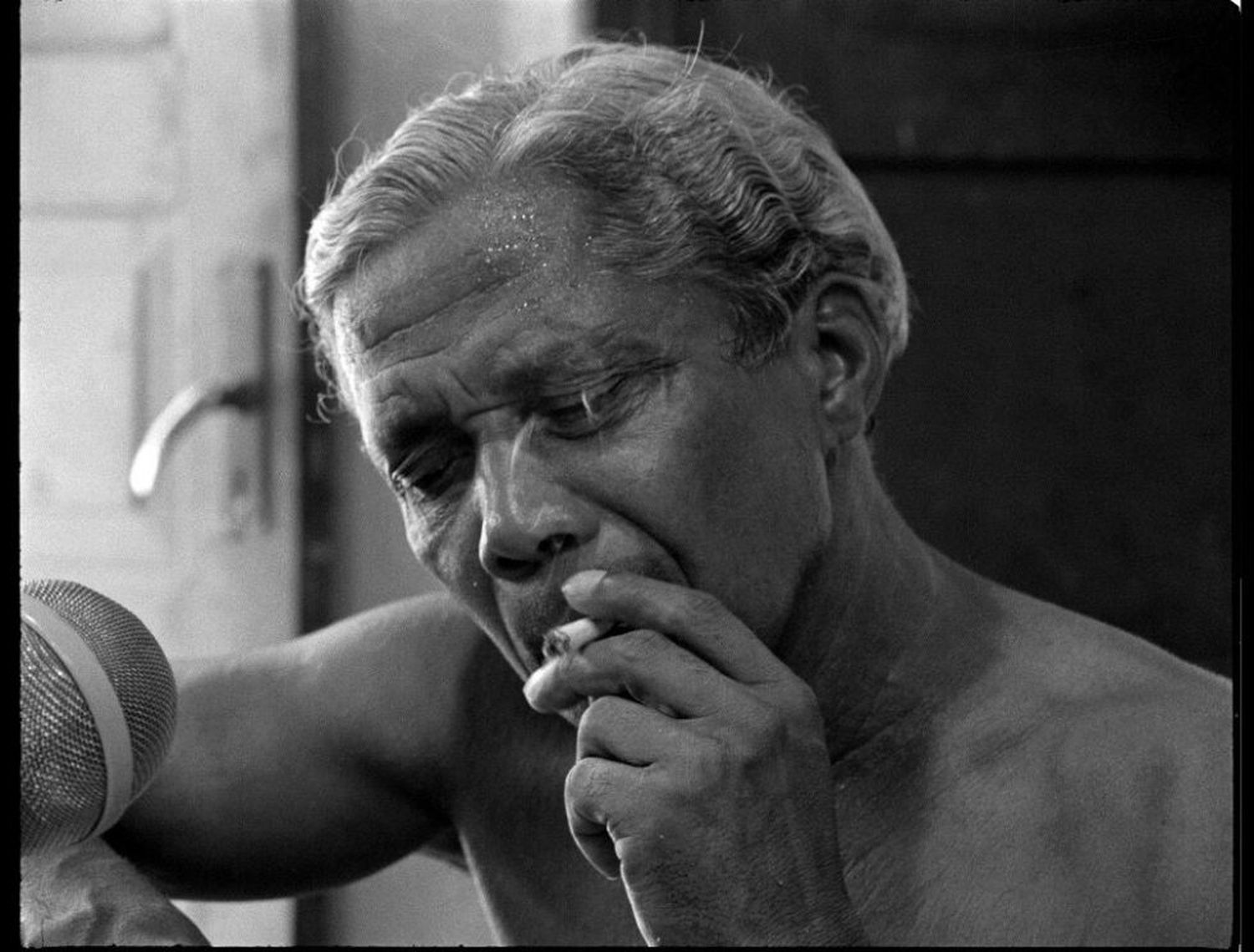

Analisemos, então, a obra de Nelson Cavaquinho. Foi ele o mais triste dentre os nossos compositores de samba. Seu cancioneiro, estimado em mais de cem músicas (muitas delas desconhecidas ou vendidas a espertalhões em troca de cachaça), pode ser visto como a síntese perfeita da relação entre o samba e a lágrima psíquica, exposta acima. A maior parte de sua obra musical foi construída sobre temas que se repetem de modo obsessivo: a decepção amorosa, a solidão da velhice e a morte. A originalidade de Nelson, no entanto, está menos nos temas do que na abordagem.

Espécie de “Baudelaire acantonado no cabaré dos bandidos”, na definição do crítico Tárik de Souza, Nelson foi um poeta lunar, da noite, da rua, dos botequins escuros e decadentes. Antes de ser visto como compositor, era tido pelos seus iguais como um andarilho, amigo dos boêmios solitários, dos marginais e das putas — o que o fez ser comparado certa vez a Carlitos, o vagabundo romântico interpretado por Charles Chaplin no cinema. De fato, não houve na música brasileira uma figura tão “chapliniana” quanto ele.

O grande diferencial de Nelson em relação à maioria dos compositores de seu tempo era ser um “autêntico” no sentido estrito do termo. Ele cantava o que vivia e vice-versa. Enquanto muitos de seus contemporâneos eram cooptados pela indústria fonográfica e estavam reféns da imagem artificial construída pelas gravadoras, Nelson andava no caminho oposto ao profissionalismo e era incapaz de se manter sóbrio por horas seguidas — um detalhe que adiou sua entrada nos estúdios de gravação e impossibilitou sua presença nos programas de rádio e televisão.

Nascido no bairro da Tijuca, em 1911, Nelson Antônio da Silva ainda não tinha 16 anos quando aprendeu a tocar cavaquinho observando os mais velhos. Seu primeiro instrumento foi uma caixa de charutos, na qual adaptou quatro arames que cumpriam a função das cordas. Assim ele acompanhava os adultos nas rodas de choro da Gávea, para onde se mudara com a família. Compadecido, um jardineiro português chamado Ventura lhe dá de presente um cavaquinho de verdade — fato que levaria o rapaz a abandonar precocemente o ofício de pedreiro para se dedicar de corpo e alma às noitadas junto a malandros históricos como Mano Edgar, Brancura e Camisa Preta.

Em 1931, casou-se com Alice Ferreira Neves por livre e espontânea pressão do pai da moça, que arrastou o casal até a delegacia e lá mesmo arranjou um emprego fixo ao genro, indicando-o para servir na Cavalaria da Polícia Militar. Foi patrulhando o morro da Mangueira que Nelson conheceu Cartola, Zé com Fome e Carlos Cachaça. Em 1938 deu um jeito de pedir baixa da PM antes que fosse expulso por suas recorrentes bebedeiras. Abandonou o emprego, a mulher e os quatro filhos para cair de cabeça no samba. Sua vida nunca mais seria a mesma.

A obsessão de Nelson Cavaquinho pela morte começou por volta dessa época, após passar quatro dias “desaparecido” numa roda de samba na Mangueira. Ao voltar para casa, descobriu que a mãe havia morrido e fora enterrada sem que ninguém conseguisse avisá-lo. Durante anos ele optou pelo isolamento e trocou o cavaquinho pelo violão, pois acreditava se tratar de um “instrumento de homem sério”. O peso da culpa seria uma sombra da qual ele nunca se libertaria, agregando à sua obra uma preocupação existencialista que chamou a atenção do poeta Manuel Bandeira, para quem o verso “Tire o seu sorriso do caminho/ Que eu quero passar com a minha dor”, do samba A Flor e o Espinho era o mais belo verso jamais escrito na música popular brasileira.

As letras, em sua maioria, eram de Guilherme de Brito, seu parceiro mais constante. Os versos, porém, estavam em perfeita consonância com a forma com que Nelson via o mundo. Muitas vezes, ele dizia ao letrista o que e como gostaria de dizer, que história queria contar ou que sentimento necessitava exprimir. Portanto, não seria absurdo afirmar que Guilherme de Brito foi uma espécie de ghost writer da obra de Nelson Cavaquinho.

Em A Vida, por exemplo, ele filosofa: “Se mais uma criança apareceu/ Se pra felicidade alguém nasceu/ Eu sinto que a vida está mentindo/ Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo/ Aqueles que nascem/ Porque é preciso/ Trazem uma lágrima/ Em vez de um sorriso/ Se viver é bom/ Como é que a vida diz:/ ‘Tens que sofrer pra ser feliz'”.

Sem nunca ter lido os pensadores franceses, o sambista faria um libelo existencial em Quando eu me chamar Saudade: “Me dê as flores em vida/ O carinho, a mão amiga/ Para aliviar meus ais/ Depois que eu me chamar saudade/ Não preciso de vaidade/ Quero preces e nada mais”.

Em Depois da Vida, Nelson surpreende ao falar de um tema mórbido e até hoje inédito no cancioneiro nacional: a necrofilia. “Passei a mocidade esperando dar-te um beijo/ Sei que agora é tarde, mas matei o meu desejo/ É pena que os lábios gelados como os teus/ Não sintam o calor que conservei nos lábios meus/ No teu funeral estavas tão fria, assim/ Ai de mim, e dos beijos meus/ Eu te esperei, minha querida/ Mas só te beijei depois da vida”.

Infeliz no amor, a ponto de ser rejeitado pelas prostitutas da Lapa, escreveu pequenas obras-primas sobre o seu fracasso com as mulheres. Uma delas é Palhaço: “Sei que é doloroso um palhaço/ Se afastar do palco por alguém/ Volta, que a plateia te reclama/ Sei que choras, palhaço/ Por alguém que não te ama/ Enxuga o rosto e me dá um abraço/ Não se esqueças que és um palhaço”. Outra nessa linha é Meu Pecado, que por muitos anos foi erroneamente creditada apenas a Zé Kéti: “Nem com dinheiro as mulheres/ Já não me desejam mais/ Ai, se eu pudesse/ Voltaria ao meu tempo de rapaz.”

Uma de suas melhores composições é Notícia, em que relata a traição de um amigo que frequentava a sua casa: “Já sei a notícia que vens me trazer/ Os teus olhos só faltam dizer/ O melhor é eu me convencer/ Guardei até onde eu pude guardar/ O cigarro deixado em meu quarto é a marca que fumas/ Confessa a verdade, não podes negar”.

Ainda que nem sempre estejam expostas nas letras, as lágrimas do eu lírico estão subentendidas em passagens como a de Rugas: “Eu que sempre soube/ Esconder a minha mágoa/ Nunca ninguém me viu/ Com os olhos rasos d’água/ Finjo-me alegre/ Pro meu pranto ninguém ver/ Feliz aquele que sabe sofrer”. Em outras aparecem de modo explícito, como em Degraus da Vida, onde lamenta o fim iminente: “Sei que estou/ No último degrau da vida, meu amor/ Já estou envelhecido, acabado/ Por isso muito eu tenho chorado/ Eu não posso esquecer o meu passado”.

É comum a comparação entre Nelson Cavaquinho e Cartola, tidos por muitos como os dois grandes compositores de samba de seu tempo. Ambos foram geniais, mas uma diferença fundamental os separa: enquanto Cartola era o poeta da vida e da esperança, Nelson era o seu contrário: cantava a morte e o vazio. Em outras palavras, foi um arauto da sarjeta (“Noites eu varei/ Mas cada amor me fez um rei/ Um rei vadio”) e um mensageiro da vida como ela é: áspera, injusta, patética. Tendo convivido, Cartola e Nelson absorveram influências mútuas, mas podem ser vistos como opostos complementares dentro do samba.

Uma audição atenta sobre as gravações de Nelson Cavaquinho revela ainda um intérprete que parece estar permanentemente no limite do pranto. Ouvi-lo cantar pela primeira vez não é uma experiência fácil. Sua voz roufenha, suja e quase desagradável ajuda a compor, junto às suas letras pessimistas e às suas melodias imprevisíveis, que sobem e descem feito um bêbado na ladeira, um impressionante quadro de tristeza, tragédia e luto. Em sua voz, talhada pelo conhaque e pelo tabaco, reside todo o sofrimento que se abate sobre os boêmios pobres.

Se tivesse nascido nos Estados Unidos, Nelson Cavaquinho seria um daqueles velhos e lendários músicos de blues, citados como influência por nove entre dez astros da música pop. Mas, como lembra o jornalista Tárik de Souza, “Nelson vicejou no periférico Brasil e mal teve as flores em vida que pediu em um de seus melhores sambas”.

O “rei vadio” morreu em 1986, aos 74 anos, reconhecido pelo povo como um grande compositor, mas ainda pouco gravado e mal remunerado. Contam que, horas antes da partida, Nelson fora flagrado atrasando as horas do relógio, numa tentativa desesperada de enganar a morte.