A ascensão de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil, há quatro anos, marcou uma virada em muitos aspectos da realidade brasileira: o aumento dos desmatamentos na Amazônia, a crescente nos índices de fome no Brasil, que hoje atinge 33 milhões de brasileiros, a ocupação de milhares de cargos governamentais por militares, a postura abertamente negacionista e antivacina durante a pandemia num país que é referência internacional em vacinação, e muitas outras questões.

Mas ela também marcou uma reviravolta num aspecto que costuma ter pouca atenção do eleitorado: a política externa. Com efeito, na disputa eleitoral de 2022, as relações do Brasil com o mundo não foram só tema do costumeiro polemismo liberal sobre as relações do PT com governos como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Ao contrário, apareceu com frequência também na voz do futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que em inserções e debates sempre lembrava dos tempos em que “o Brasil era respeitado no mundo”.

Com as urnas dando vitória a Lula por uma margem de 2,1 milhões de votos (50,9% dos votos contra 49,1%), e sinalizando o fim de um governo que optou pelo alinhamento automático aos Estados Unidos e transformou o País em um anão diplomático, a Revista Opera conversou com três especialistas sobre o que se pode esperar da política externa brasileira num terceiro mandato de Lula. A terceira destas entrevistas, que segue, foi feita com Héctor Luis Saint-Pierre, autor de “Max Weber: entre a paixão e a razão” (Editora Unicamp) e “A política armada: fundamentos da guerra revolucionária” (Editora Unesp), professor da Unesp, coordenador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e ex-diretor da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED)

REVISTA OPERA: Historicamente, a integração latino-americana é a estratégia que as esquerdas da região propõem como forma de negociação e resistência à pressão do resto do mundo, especialmente dos Estados Unidos. Nos governos petistas houve avanços significativos nesse tema – o avanço do Mercosul, da CELAC – e uma série de iniciativas que aumentaram essa integração, mas que não foram suficientes para fazer frente à derrocada de vários daqueles governos progressistas da chamada Onda Rosa, muitos deles inclusive por meio do chamado “lawfare” ou golpes diretos, como foi o caso do Paraguai [em 2012]. Hoje temos um cenário em que, em tese, a tensão internacional é maior – por conta da guerra na Ucrânia e a guerra comercial contra a China – e ao mesmo tempo temos uma chamada “nova onda progressista”, mas com governos que são mais diferentes entre si do que na onda anterior, e que me parecem mais focados em problemas internos do que a onda anterior estava. Como o sr. vê o cenário hoje para a construção de uma maior integração latino-americana? E que papel o Brasil, com Lula eleito, pode cumprir nesse cenário?

HÉCTOR LUIS SAINT-PIERRE: Bom, vamos do geral ao particular. Porque vejo o mundo um pouco organizado em um confronto entre cosmotecnologias, confronto no qual, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma cosmotecnologia se tornou hegemônica. A partir do final dos anos 70, a partir de uma lógica do próprio mercado, começaram a emergir outros centros de construções, dentro dessa mesma cosmotecnologia, ou seja, dentro de certos valores de construção tecnológica e de sistemas sócio-técnicos, se desenvolvendo dentro da mesma lógica de acumulação do capital, mas com algumas orientações ideológicas diferentes.

É o caso da China, e em alguma medida também da Rússia a partir de 2004-2005. Fica claro no discurso de Putin na Alemanha, uma posição no qual se percebe um avanço do mal-chamado “Ocidente”: um Ocidente não-deliberante, nem formulante, quem formula são os Estados Unidos e esse “Ocidente” é cada vez mais minguante. Há uma desidratação desse Ocidente, que não tem mais condições de formular políticas nem estratégias militares ou de segurança. E que obedece como uma máquina praticamente cega aos Estados Unidos. E há guerra entre Estados Unidos, a Rússia e a China – a Ucrânia é apenas um combate nessa guerra. O que está acontecendo é muito mais profundo e historicamente relevante que a guerra da Ucrânia. A Ucrânia não é nada; apenas a ponta de um estilete com o qual o mal-chamado Ocidente está tentando desgastar a Rússia – pouco se importando com os ucranianos, tratando-os como carne de canhão mal paga, como todos os outros povos que serviram na guerra do capital: algo que ocorre desde que a [Segunda] Internacional decidiu que os proletários alemães preferiam morrer como alemães do que como proletários.

Bom, acho que houve uma inversão. Primeiro, pela emergência da China enquanto potência sociotecnológica. Sem afetar a cosmologia dominante, mas dentro dela; como uma sociotecnologia alternativa, digamos, ou conflitante. Isso fica claro no início deste século; os Estados Unidos já tinham clareza de que o inimigo era a China. Já estavam deixando de se preocupar com a Rússia, porque a Rússia apoiou os EUA na invasão do Iraque – o que foi uma inflexão muito forte, muito importante, porque significou a dissolução da bipolaridade. A Rússia não mandou tropas para o Iraque, porque não tinha condições de fazê-lo, mas ficou ao lado dos EUA naquela invasão. Mas então a Rússia passa a ver o avanço dos EUA ou da OTAN, incorporando países da antiga União Soviética, com suspeitas. O ápice disso vai ser o caso da Geórgia – outro país, mas é onde nasceu Stálin! Da mesma forma a Ucrânia, que é onde nasceu Kruschev! Culturas muito próximas, enfim.

Ficou claro que o adversário, mais do que do Ocidente, dos Estados Unidos – porque insisto, o Ocidente é apenas uma difusão cultural dos interesses norte-americanos e em última instância um pé de guerra no continente [europeu] – [era a China]. Porque por um lado a China foi crescendo, inclusive com uma ajuda inicial dos EUA – que tinha então um objetivo geopolítico, que era evitar que Mao caísse nos braços da Rússia, então os Estados Unidos entraram como uma cunha entre a China e a Rússia, e realmente eles se mantiveram separados, com desenvolvimentos sociais, econômicos e políticos diferentes.

A China conseguiu manter seu socialismo – pode-se chamar de diferentes modos, mas um modo de produção diferente, ao menos um modo diferente de distribuição da renda, uma compreensão diferente do capital –, e a Rússia adere ao capitalismo claramente. Mas se colocam questionamentos existenciais; e onde se coloca questionamentos existenciais não há lei. A lei sucumbe quando a existência está em jogo. Se ouve falar de lei com relação à Rússia invadindo a Ucrânia: é uma falsa compreensão da guerra que está acontecendo ali, dos combates na Ucrânia. Ali há uma questão existencial: permitir que um palhaço como Zelensky tenha em suas mãos armas nucleares? Olhe o que está fazendo com quase nada: imagine o que estaria fazendo com armamentos nucleares. Chantageando o mundo. Está chantageando a Europa – e a Europa está de saco cheio.

No início da guerra falei claramente que todos os europeus que estavam cantando “eu sou Ucrânia”, quando chegasse o outono, iriam começar a chorar na fila dos supermercados. E isso já está acontecendo: há uma onda de protestos e de desestabilização dos governos nacionais na Europa. E isso é perigosíssimo, porque a esquerda não está articulada para aproveitar esse desencanto. A esquerda ficou abatida com a Ucrânia; não entendeu aquela guerra, a esquerda europeia e a esquerda em geral. E hoje o caldo está engrossando para a extrema-direita; esse desencanto das sociedades europeias, que poderia ser aproveitado pela esquerda, [não será], porque a esquerda está despreparada para isso, não se modernizou, não entendeu as questões que estavam aparecendo no mundo.

Bom, uma questão é a disputa por hegemonia nesta “cosmotécnica” hegemônica: entre China e Estados Unidos se disputa o mercado internacional. Um mercado no qual, em alguma medida, todos nós devemos estar. Mas nós também temos cosmotécnicas nacionais, regionais; cosmotécnicas urbanas; todo conjunto socio-territorial tem suas cosmotécnicas específicas. Algumas dessas cosmotécnicas são aderentes à cosmotécnica hegemônica; e outras são resistentes a essa cosmotécnica hegemônica global.

Então acho que há duas questões: nesse momento há uma redistribuição, uma discussão, no mundo. Houve um ponto final militar a um avanço por uma conquista hegemônica global que visava ilhar a China e impor sua hegemonia cosmotécnica. A Rússia pôs um ponto final; este ponto final foi analisado como um fracasso estratégico da Rússia, porque ela não conseguiu tomar a Ucrânia em um primeiro momento; porque se desgastaria nesses combates; porque não ia sobreviver às sanções econômicas. E já no começo da guerra eu dizia que essas sanções seriam um tiro no pé; que iriam levar ao que está acontecendo na Europa, ou seja, a guerra de desgaste é favorável à Rússia: estão criando outros canais, alternativos, de troca, ao mesmo tempo que estão desgastando os atuais. O rublo caiu um pouco, mas depois subiu – não chegou aos níveis anteriores, mas está mantido –; o euro caiu. Caiu para baixo do dólar. Há inflação na Europa; uma inflação muito grande. Estão comprando a energia a 30-40% mais caro. Isso não significa só o frio nos lares europeus, significa paralisação industrial. A indústria se move com energia: um aumento de 30-40% significa inflacionar todos os custos de produção da Europa. Isso favorecerá a OPEP e todas as alianças euroasiáticas: a Índia comprou petróleo a 10-15% mais barato, a China comprou anos de petróleo 30% mais barato da Rússia. Vai ser muito difícil concorrer com esse ambiente que os EUA estão criando.

Vai haver uma disputa por uma multipolaridade. Aquela declaração [entre Rússia e China, em fevereiro], sobre a qual o ocidente riu porque ali se fala em amizade… Os próprios EUA acabaram com esse conceito de amizade. É um conceito de amizade pragmático, e não incondicional; os EUA traíram seus amigos historicamente. Se apresentam como um país confiável, quando na realidade é um país que esteve em todas as guerras, muitas das quais promoveu. Acusam a Rússia de não ser confiável – a Rússia nunca renunciou a qualquer tratado, nunca descumpriu nenhum tratado. Nem a China – a China nunca fez uma guerra fora de seu próprio território. Nunca, em sua história! Como a Europa pode estar alimentando esse discurso? Onde estão os líderes europeus? O que foi feito da política europeia? Não há mais! O Plano Marshall acabou com a política europeia. Foi uma política de gratidão, de subserviência: isso foi o Plano Marshall. Uma cooperação da Europa para os Estados Unidos. E agora se coloca de novo, e nesse discurso fica claro: um mundo regido por leis, não por regras. As regras são impostas pelos vitoriosos, as leis precedem o conflito, precedem-no e o normatizam. A lei é estipulada por um terceiro para regular a conflitividade; que os conflitos sejam dirimidos conforme a lei ou pela lei. Os Estados Unidos preferem as regras – regras que eles impõem. Regras de mercado, regras de convivência, regras do sistema político. Regras de sistemas sociais: se podem ou não usar burca! Isso é um problema de cada cultura, se nossos filhos têm que andar de camiseta e shorts. São regras impostas pelo colonizador. Outra coisa são as leis, discutidas globalmente, e que regulem respeitando a autodeterminação dos povos.

E aqui caímos no debate entre Lênin e Rosa Luxemburgo, ou seja, o que é um povo? O povo é a nação ou é a classe? Quando falamos de reconhecer a autodeterminação dos povos, estamos falando da autodeterminação dos yanomamis ou dos brasileiros? Do ponto de vista dos brasileiros, se estamos falando dos brasileiros, o que é brasileiro? Quais brasileiros? Isso é uma discussão muito interessante que teríamos que recuperar, a do Lênin e da Rosa. Bem interessante essa discussão, e muito atual: atual desde a guerra da Iugoslávia. Uma guerra onde os Estados se colocam a favor das nações – que na realidade eram grupos financiados pelos EUA, como bem sabemos – contra um Estado que era reconhecido como igual por aqueles Estados. E é a primeira vez que se utiliza a OTAN; o primeiro exercício da OTAN: e foi contra um Estado. Não foi contra o Pacto de Varsóvia. Isso também desestabilizou os estudos de segurança internacional; os marxistas e neomarxistas, os grupos da Inglaterra, ficaram desorientados com essa guerra. Alguém vai ter que estudar isso, porque é ali que eles começam a falar de novas guerras, de uma segurança mais global, segurança humana e tudo isso. A guerra da Iugoslávia desestabilizou o pensamento de esquerda.

O fato é que, a partir da declaração das Olimpíadas de Pequim [entre Xi Jinping e Putin], ficou claro um mundo de cooperação, de “win-win”: um comércio em que as duas partes ganhem. O que é óbvio, é o natural, o que parece natural, mas isso irrita as potências que gostam do “se eu ganho, você perde”, ou seja, eu elaboro meu ganho em cima de sua perda. Se alguém ganha, outro perde: não concebem um mundo no qual todos possam ganhar cooperativamente. Isso foi o que Putin e o Xi Jinping falaram ali, nas Olimpíadas; foi um documento muito importante. E o Ocidente faz piada: “amigos! O que são amigos?” – Não! “Amigo” para a Rússia e a China é um conceito muito claro. Dizem “a China não está dizendo nada sobre a guerra na Ucrânia porque está querendo tirar o corpo”. Não sabem o que estão dizendo! O jogo é muito mais complexo, muito mais profundo; a Europa está se desgastando, temos países que já estão querendo sair. Inclusive Suécia e Finlândia, que estão para entrar na OTAN – na realidade empurrados pelas sociedades. Mas os governantes devem ter lamentado muitíssimo ter que ter tomado essa decisão, e vão lamentar ainda muito mais. Porque a posição deles era uma posição invejável; a posição da neutralidade, do não-alinhamento. Era uma situação invejável, e eles abandonaram isso pressionados por uma sociedade manipulada pelos meios de comunicação. As vontades são muito fáceis de manipular, como fizeram os ingleses [com o Brexit], que hoje devem estar muito arrependidos do que fizeram, ao sair da Europa.

Então a guerra foi um chamado de atenção de que as coisas não vão mais seguir o rumo que vinham tomando. O mundo já não será o mesmo. Esta é uma guerra, talvez, de décadas. Porque é a queda de um império e o reordenamento do mundo. Não sei qual será o resultado de tudo isso, porque as coisas acontecem com muita velocidade, mas hoje estamos presenciando a decadência de um império e a emergência, talvez, de uma multipolaridade: de arranjos de interesses, arranjos valorativos ou do que for, que não obedecem às regras ditadas por aquela potência. Hoje se sabe qual é o custo de tudo isso: o custo é nuclear. Porque foi colocado em termos nucleares. Quando Biden comete a estupidez de alimentar Zelensky nesse enfrentamento contra a Rússia, ele colocou a Rússia no que o Sun Tzu, que você conhece muito bem, chama de “campo da morte”. Quando você coloca seu inimigo de costas contra o rio você obriga ele a lutar como um leão, você coloca a questão em termos existenciais. E Biden fez isso, não sei imaginando o que. Porque sinceramente não dá para imaginar outra coisa: Putin vai reagir, e em última instância vai jogar bombas atômicas para todo lado. Porque é uma questão existencial! Isso foge de qualquer outra lógica: é existencial. Ele não pode permitir, como os Estados Unidos não permitiram, os mísseis em Cuba. Por que não fazem a equação, que é tão fácil de ser feita? Mísseis em Cuba, mísseis na Ucrânia. A Rússia não pode permitir mísseis na Geórgia ou na Ucrânia: a Europa há de entender isso. E se não entendem, é porque estão muito tolhidos cognitivamente, estão com uma deterioração neural.

Mas a questão é essa, a minha impressão: há uma disputa econômica, uma disputa militar, que podemos resumir em duas visões de mundo, em duas cosmovisões: um mundo que se define pelos interesses de uma potência, que considera que seus interesses se traduzem nos interesses de todo o mundo, que o perigo de seus interesses são os perigos de todo o mundo – portanto sua projeção estratégica é global, qualquer ponto do globo que afete seus interesses é seu inimigo, porque os interesses econômicos se revertem em inimizades políticas. E um mundo que se avizinha como multilateral, onde os interesses e as questões são debatidas em fóruns, com o reconhecimento de leis que regulem o mercado; que o trabalho entre na regulamentação do mercado, porque essa é a mercadoria que o mundo esqueceu, o trabalho [risos]. E hoje há uma tensão, como as coisas são colocadas nessa dramaticidade existencial – isto é, “quem não está comigo está contra eu” –, nós podemos imaginar dois ambientes onde se disputam essas duas cosmovisões. Um ambiente, digamos, sociotécnico, onde está obviamente o desenvolvimento e a lógica de acumulação do capital; e um braço dentro dessa própria acumulação do capital que seria o militar, a força, a guerra. Como diriam Alliez e Lazzarato, a simbiose entre guerra e capital.

Neste ambiente é que se deve colocar as possibilidades do Brasil. Hoje não imagino o Brasil quebrando suas relações com os Estados Unidos. Estamos numa relação de alinhamento automático, e o alinhamento automático mais estrito possível; nós temos um general na cadeia de comando dos EUA: um general da ativa no Comando Sul dos EUA. Está muito claro; assumimos a concepção estratégica dos Estados Unidos como própria, como nossa. Nesta situação global da qual estávamos falando, onde há uma disputa de cosmostécnicas, e dentre as quais o exercício da força está colocado por questões existenciais, o Brasil vai ter que jogar com muito equilíbrio e cuidado. Imagino duas atitudes possíveis: do ponto de vista da disputa de hegemonias cosmotécnicas, seria o não-alinhamento pragmático. Ou seja, entrar em relações comerciais, econômicas e tecnológicas de maneira pragmática; não-alinhado, nem com um, nem com outro, procurando um mundo que seja confortável para o desenvolvimento dos interesses nacionais e regionais. Por que digo regionais? Porque não é possível desenvolver interesses nacionais fora da região, fora da cooperação regional. Eu espero que a condução política dessa frente tão ampla que Lula montou consiga ver isso com clareza, carinho e inteligência. Imagino que sim, porque foi mais ou menos o projeto desenvolvido durante os dois governos Lula, com a política externa altiva e ativa do Amorim: os aros convergentes de estratégia, ou seja, América do Sul; América Latina e o mundo. E, [por outro lado], com relação aos Estados Unidos, uma certa prevenção, porque eles estão em guerra. Nós não. Nós não precisamos entrar em guerra para defender os interesses norte-americanos. O certo é não entrar em guerra, para defender os interesses brasileiros. Às vezes se defendem os interesses nacionais não entrando numa guerra – como foi a Suécia durante toda a Guerra Fria, como é a Suíça. Do ponto de vista estratégico, a neutralidade ativa; isso significa defender a neutralidade, preparar-se militarmente para defendê-la. Do ponto de vista sociotécnico, o não-alinhamento pragmático. No lugar de um alinhamento interesseiro com uma ou outra parte, o não-alinhamento pragmático.

Isso é o que imagino que será a política do Brasil, trabalhada muito no campo diplomático; tentativas de recuperar a inserção brasileira nos fóruns internacionais, recuperar imediatamente a UNASUL. Já estão feitos estudos jurídicos para ver como os países saíram da UNASUL poderiam retornar; há países que simplesmente abandonaram, há países que saíram com a aprovação do seu Congresso. Mas, neste momento, estamos em outra situação na América do Sul: Alberto Fernández está como presidente da CELAC, interessado na integração latino-americana e caribenha, e obviamente da UNASUL, que foi bastante emblemática. O Conselho de Defesa particularmente funcionou; poderia ter funcionado muito melhor, claro. E que o que era um pé no freio nos últimos, digamos, “ventos rosas” continentais, no começo dos anos 2000, era a Colômbia. A Colômbia entrou na UNASUL, no Conselho de Defesa, para que as coisas não funcionassem. Isso para mim sempre esteve muito claro. Hoje a Colômbia levanta a bandeira da integração latino-americana; Petro está apontando justamente à recuperação de um conselho. Preciso entender algumas coisas ainda [risos], como a ajuda norte-americana, os helicópteros e coisas assim. Mas a posição dele com relação à OTAN… Não é interessante para a América do Sul a proximidade da OTAN. A OTAN já declarou que o Atlântico é único – ou seja, não se trata somente de seus interesses no Atlântico Norte, mas em todo o Atlântico – e inclusive chegaram a falar que o Atlântico era apenas um nome, mas os interesses eram globais. Então ter a ingerência dessa força aqui por perto é um cenário indesejável para a América do Sul.

Isso tem que ser desmontado aos poucos, diplomaticamente, politicamente, fortalecendo a cooperação regional, a confiança. Acho que teríamos que ter como meta uma segurança integral regional. Digo segurança como um conceito mais amplo que a Defesa. Porque se não há uma segurança internacional que inclua a segurança alimentar, a segurança educacional, a segurança da saúde, a segurança climática, a segurança ambiental, a segurança dos povos originários, enfim; nós não teremos o espírito para nenhuma Defesa. Já falamos disso algumas vezes, minha perspectiva é de uma defesa cidadã; o cidadão-soldado; recuperar a ruptura ontológica do militar como uma classe e retomar o direito e o dever dos cidadãos defenderem seus interesses comunitariamente. Tudo bem ter pessoas especializadas para o domínio das técnicas específicas de combate e de manobra – mas tendo como fundamento uma sociedade decidida a defender-se, uma sociedade decidida a resistir, uma sociedade decidida a manter seus interesses e a morrer pelos seus interesses. Quem está decidido a morrer pelo seus interesses vive pelos seus interesses. Então a questão não é morrer, e sim viver pelos interesses; manter vivo. Não é inteligente que um soldado morra; o importante é que o soldado viva pelos seus interesses; que dedique sua vida a defender seus interesses e valores. Porque há valores que estão acima dos interesses – o que explica aquilo que conversávamos sobre a social-democracia alemã durante a Primeira Guerra Mundial. Houve ali valores que falaram mais forte que os interesses de classe. Então temos que entender essa relação dos valores com os interesses. Porque muitas vezes se abre mão dos seus interesses pelos seus valores – como foi o caso desse que você tem na foto atrás de você, fumando seu charuto, [Fidel Castro]. Ele abriu mão dos seus interesses pessoais pelos seus valores pessoais; que eram valores coincidentes com uma sociedade e uma ideia de humanidade diferente. Isso tem um peso, acredito que tem um peso que há de ser recuperado pela esquerda para pensar em um futuro.

Não é a esquerda que chegou ao poder na eleição de domingo (30). É uma frente muito ampla, que envolve desde a direita até a esquerda, passando pelo centro. Muitos pensam que Lula terá dificuldade com o chamado centrão – ninguém tem dificuldades com o centrão. Senão não seria o centrão, seria um partido ideológico. O centrão funciona com qualquer governo. Com a vitória de Lula, Lira vai puxar o saco dele, imediatamente. Então esse não é o problema; o problema é o peso político que isso tudo tem nas decisões orientadoras da ação nacional.

Do ponto de vista da política externa, imagino que vão ser fortalecidos os fóruns internacionais, o BRICS, todos os fóruns onde o Brasil já teve uma participação importante. O Brasil pode sair inclusive com uma política nacional e internacional de proteção do meio-ambiente, recuperar sua liderança. É indiscutível que Lula consegue convencer; nunca foi um sindicalista combativo, mas um sindicalista de negociação. E é isso que ele sabe fazer, e vai fazer. Projetará provavelmente novos ares no Itamaraty.

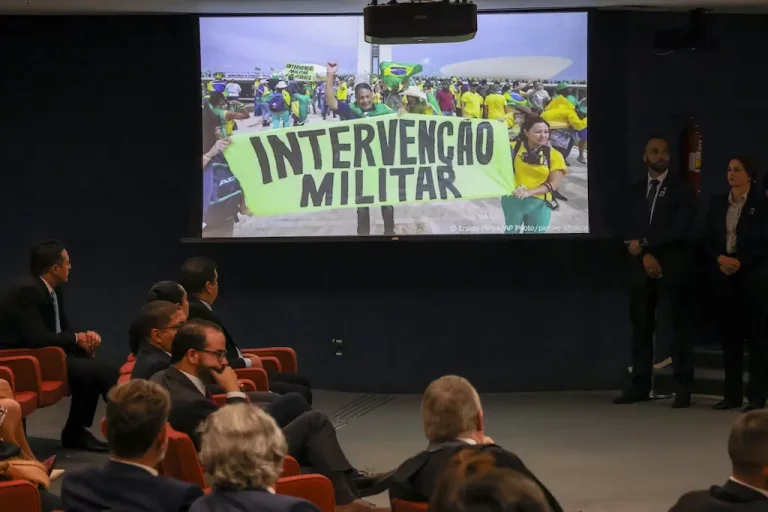

Me preocupam algumas declarações das Forças Armadas com relação a manter “cláusulas pétreas”: eu não sabia que existiam cláusulas pétreas, pensei que [as Forças Armadas] eram uma instituição de Estado, sujeitas portanto à mudança, à atualização. Imagina se essas cláusulas pétreas são as cláusulas pétreas de Guararapes! Ou seja, cláusulas imperiais. Ou de 64! São cláusulas pétreas de uma ditadura militar que devem ser mantidas? Não, não, isso tem de ser discutido socialmente, não tem isso, não. É como dizer que a educação tem cláusulas pétreas. Como cláusulas pétreas? A educação tem que se adaptar ao mundo, o mundo tem que entrar em todas as estruturas de Estado para arejar e adequá-las. É uma instituição total, é bem complicada inclusive estudá-la: como instituição total, é uma instituição fechada, endogâmica. E sua formação é endogâmica, e forma essas coisas que estão aí, falando as coisas que estão falando, dizendo as coisas que estão dizendo. Essas Forças Armadas não são coerentes com um sistema democrático. É repugnante para o sistema democrático: uma estrutura de Estado deliberante.

REVISTA OPERA: Queria até entrar neste tema. Nos governos Lula houve certos avanços em relação à dependência tecnológica das Forças Armadas: houve os Gripen, o projeto de desenvolvimento do submarino nuclear, etc. Mas existe um problema, que é que me parece que a perspectiva da Escola Superior de Guerra (ESG), do Golbery do Couto e Silva, de um alinhamento incondicional das nossas Forças Armadas à concepção de segurança dos EUA, ainda permanece. Como você imagina que o governo Lula vai se desenvolver entre essa contradição? Uma frente amplíssima, com um Exército que fala em cláusulas pétreas e quer impôr o ministro da Defesa ao presidente, e num cenário de tensão global. Não sei exatamente como os Estados Unidos estão pensando a América Latina hoje, se estão com uma posição ao estilo década de 40-50, de permitir um certo espaço de desenvolvimento para deixar os países como reserva estratégica; ou se já estão numa concepção mais sessentista, de garantir o seu espaço vital. Será que dá para fazer alguma coisa em política externa sem resolver antes esse problema interno, que são os militares? Ou será que a forma de justamente desfazer essa armadilha é fazendo uma política externa muito consequente, de forma a desarmá-los internamente?

HÉCTOR LUIS SAINT-PIERRE: Acho que mais do que paradoxal, isso é aporético. É uma situação sem saída. Porque como você falou, a relação dos EUA com a América Latina eu acho que se coloca a questão do “lebensraum“, isto é, o espaço vital. Mal começou a guerra na Ucrânia e já houve várias visitas do secretário de Estado, de chefes militares – isso do que a gente sabe. Mas nossos militares também estão lá; os militares latino-americanos também estão lá, em todos os fóruns que eles têm. A cooperação latino-americana existe, entre os militares existe, como ficou claro no Plano Condor. Mas não apenas no Condor; os militares serviram e servem, com estilos diferentes, àqueles interesses. Eu acho que não vai haver uma reformulação do relacionamento entre civis e militares no Brasil durante o governo Lula. Pode ser algo mais ou menos cosmético, mas pessoalmente não acredito que isso passe por desenvolver indústria militar. Acho que primeiro há de se desenvolver indústria civil, aproximá-la das universidades, da sociedade em geral, gerar emprego e indústria, e se for desenvolver material bélico, que seja desenvolvido a partir das empresas e não das Forças Armadas. Porque são horrorosos no desenvolvimento desses projetos; as Forças Armadas não têm condição de desenvolver esses projetos. Demonstraram isso claramente: olhe o submarino nuclear.

Acho que o diálogo com os militares tem de ser de subordinação. O ministério da Defesa tem que ser parte do sistema nervoso central político do governo para as Forças Armadas, e não uma representação sindical das Forças Armadas no governo. Portanto, teria de haver um ministério civil – e não é um ministro civil, é um ministério civil –, e com algumas prerrogativas frente às quais os militares consideram que têm “cláusulas pétreas” ou conquistas. Porque eles conquistam. Nós temos um Exército de ocupação; de ocupação social, de ocupação do espaço, de ocupação do poder. Estão entrando em todos os âmbitos que podem, e ocupam. São Forças Armadas preparadas para ocupar. Não apenas ocuparam os espaços de poder, digamos, da área estratégica, da Defesa; eles entraram no Ministério da Educação, no CAPES, no CNPQ, estão ocupando. Eles têm pós-graduações… Eu não quero pagar meu imposto para que as Forças Armadas dêem aula. Eu pago meus impostos para que os professores da academia civil, seja estatal, federal ou privada, dêem aulas. E não militares! Militares têm de se preparar para a guerra, e exclusivamente para a guerra. A guerra do futuro. Porque isso também tem de ser discutido politicamente, qual é a guerra que nos espera. Nós temos um Exército da Segunda Guerra Mundial, com a ideologia da Guerra Fria! Uma ideologia de ocupação. São guardas civis as Forças Armadas que temos; não servem para a guerra, servem para reprimir a sociedade. Não tem negociação.

Bom, o governo Lula vai negociar. Vai tentar uma negociação de governabilidade: “nós não nos metemos com vocês, respeitamos as cláusulas pétreas, vamos discutir os ministros, e vocês nos deixam governar por quatro anos”. Ainda vai dar grana para desenvolver a indústria militar – que não serve de nada, não desenvolve nada – “mas vocês nos deixem tranquilos”. Ou seja, obviamente não é o que acredito deva ser feito, mas o que pode ser feito. Lula não fez isso no primeiro governo, em que tinha todas as condições para fazer, se curvou frente à pressão militar. Eu entendo, entendo as questões de governabilidade, mas em oito anos poderia ter avançado o controle civil sobre as Forças Armadas, e controle é controle sobre promoções, sobre política, sobre educação militar. Estas são questões políticas, não questões militares. Como se educa um militar – não é uma questão militar, é uma questão política, civil. Como os militares vão saber para quê se formar? Por que, por exemplo, criar escolas cívico-militares, para pegar meninos de 10, 11 anos, quando eu posso pegar na universidade, no terceiro ou quarto ano, um cara formado [para dar aula] na universidade? Que é a Pátria, porque a Pátria é a universidade pública também. Então eu pego uma pessoa formada, tendo concentrado economicamente os orçamentos nacionais para a educação, e aquele que tem vocação para a Defesa entra. Hoje não se precisa cair para a terra, porque não são balas que vêm, são bytes. São mensagens e algoritmos para os quais se deve se preparar. Nas universidades estamos formando capacidades para isso. Se dá um treinamento, um ano, dois anos, para formar os oficiais; e outro que seja de praça. Ou seja, da patrulha até o general. Por que reproduzir as classes aristocráticas do oficial e do sub-oficial? Isso é a manutenção de uma estrutura oligárquica. Eu quero que, por mérito, se possa sair de soldado e chegar a general. Não teria nenhuma dificuldade; e talvez não se precise ter tantos generais; talvez não se precise ter general. Isso tem que ser discutido socialmente, consultando as Forças Armadas, obviamente, mas consultando-as, não deliberando com as Forças Armadas. Não se pode dar espaço de deliberação para as Forças Armadas, porque elas não largam mais. Olhe o que está acontecendo aqui, o vice-presidente, o candidato a vice-presidente. Na concepção democrática, as estruturas de Estado não são deliberantes. Eu não delibero políticas educação; posso tentar influenciar, mas desce a política de educação e eu [como professor] a adoto. Não defino se o mestrado tem que ter dois anos, quatro anos, vinte anos. É a política do ministério da Educação que define isso. Então por que o militar vai definir o que tem que estudar, e não a política nacional? Por que a política nacional tem que ser discutida pelos militares, e não pela sociedade? Se a Defesa é nacional…

Enfim, infelizmente isso não vai acontecer; Lula vai tentar fazer uma negociação para ter governabilidade, para tentar encontrar alguns generais menos comprometidos com o fascismo – porque o nome é esse, extrema-direita dentro das Forças Armadas, pensando ainda em comunismo, em tudo isso. Que é uma mentira, claro, é mentira; só serve para promover seus interesses corporativos. Eu não posso acreditar que um general, depois de tudo o que pagamos para ele… Desde que entra na EsPceX, a Escola Preparatória de Cadetes, nós estamos pagando sua aposentadoria; estamos dando sua vestimenta, sua comida, cama, roupa lavada, hospital, odontologista, tudo isso. Pagando para que o cara chegue a general falando de comunismo? Isso não é possível! Está tudo errado! Tudo errado! Eles são a prova de que não servem, como vão falar do sistema educacional deles como cláusula pétrea?

Eu não vou discutir como se dispara como um canhão, não me interessa, e isso cabe a eles. Agora, qual é a formação, a capacidade crítica, que um militar tem que ter? Isso eu quero discutir. Porque isso eu já estava discutindo em 1994 nos Estados Unidos. A preocupação deles era exatamente essa: como desenvolver uma mentalidade do militar para a guerra do futuro dentro da hierarquia “natural”, digamos, das Forças Armadas, onde se impõe uma verdade vertical, de cima para baixo? Isso é um paradoxo que tem que ser resolvido, e para isso eu preciso de um cara que pense, não um cara que obedeça. Que obedeça nas circunstâncias que tem que obedecer, claro, como qualquer funcionário público – como eu sou, um funcionário público, marco ponto, dou minhas aulas. Mas eu penso! Eu tenho que formar um militar que pense, inclusive para discutir os melhoramentos de sua força: como melhorar o treinamento, como melhorar os dispositivos, como se aproximar da sociedade, como se integrar com essa sociedade. Enfim, mas isso tudo é ideal. O que o Lula vai fazer é tentar governar. Escolher alguns generais mais confiáveis, obviamente vai ter de mudar o comando – os três comandantes. Mas não sei se vai ter condições de mudar um pouco mais abaixo [da hierarquia]. Não acho que vai ter condições, sequer para isso. E em quatro anos vai estar ocupado com outras coisas, não vai dar.

Estão falando de colocar Aldo Rebelo!

REVISTA OPERA: Sim, Aldo Rebelo, Alckmin – que seria uma maravilha, não? O vice como ministro da Defesa – e Aloysio Nunes. Nesse tríade, para ser sincero, acho que o mais inteligente seria o Nunes [risos].

HÉCTOR LUÍS SAINT-PIERRE: É. Mas acho que não vai ser nenhum dos três.

Bom, voltando ao tema: em se agudizando a situação internacional, temo que esse compromisso estratégico, aquela aliança assumida com os EUA, tenha um peso muito grande nas decisões de política externa. Em um momento em que é crucial ter uma autonomia dessa política externa. Mas essa autonomia… O problema é o que eu chamaria de cosmotecnologias aderentes. O que antigamente se chamava sipaios, elites entreguistas. Essa elite sipaia nas Forças Armadas, que está extremamente comprometida, mas também na FIESP, os empresários, e também na academia. Também na academia; na sociedade como um todo. São essas elites que têm de ser remodeladas com cosmotecnologias resistentes. Ou seja, pensar em como ir aumentando a possibilidade de autonomia decisória nesse mundo.

Poder decidir, por exemplo, por um não-alinhamento pragmático, seguindo os interesses nacionais, não se alinhando com um ou com outro, e – e isso é muito mais difícil – uma neutralidade ativa. Quando você tem Forças Armadas que não respondem ao poder de governo… O teste da subordinação é um teste pelo qual nenhum governo democrático deve passar. Porque a questão [dos militares] é atuar conforme a lei; outra coisa é atuar pela lei. Conforme a lei é quando por exemplo se tem um carro que anda a 80 km/h e há uma estrada em que o máximo é 100 km/h. Você está andando conforme a lei. Outra coisa é quando você tem uma Ferrari e anda a menos de 100 km/h nessa estrada. Aí você anda pela lei. As Forças Armadas são subordinadas conforme a lei. Por que? Porque não há nenhuma ordem que altere os interesses da corporação, não se rendem a nada. Eles fazem as coisas, decidem quando vão para os EUA, o que vão estudar, o que vão comer, se vão comer caviar, champagne, whisky – se o whisky é de rótulo preto ou rótulo vermelho. Essas coisas não são relevantes para a Nação brasileira.

Outra coisa é quando você diz: “Não! Aqui não tem cláusulas pétreas. Vamos discutir a educação [militar]”. E ver se eles mantêm a subordinação. Eu quero ver isso. Porque coerentemente, racionalmente, é óbvio que é necessária uma reformulação educacional. É óbvio que precisam de uma reformulação em várias dessas ordens. Mas eles já estão dizendo que não vão aceitar. Isso não está no regulamento, não está na Constituição. Eles conseguiram por meio de um golpe se colocarem como organização permanente. Agora, que tenham cláusulas permanentes? Como? É um instrumento de Estado, esse instrumento tem que ser discutido pelo Estado, se adequar ao mundo, aos interesses, à política. Não é possível que as mesmas “cláusulas pétreas” que serviram para a ditadura sirvam para a democracia.

Eu tenho um artigo escrito há muito tempo chamado “Adequação entre concepção estratégica e modelo de Estado”, no qual discuto o Exército Vermelho e o trotskismo. Há de haver uma adequação: se houve uma transição da ditadura para a democracia, tem que haver também uma transição nas concepções estratégicas. Não pode ser que a mesma estrutura, com suas cláusulas pétreas da ditadura, ou de Guararapes, ou da Guerra do Paraguai, ainda sobreviva. Estamos todos loucos?

REVISTA OPERA: Dando um pouco mais de espaço para o otimismo: o que o sr. vê, em termos de possibilidades para a política externa do Lula? Nessa campanha a política externa entrou de uma maneira curiosa. Estamos acostumados aos discursos sobre Venezuela, “a esquerda apoia ditadores”, etc. Mas não me lembro de uma eleição em que um sentido “positivo” para a política externa foi dado com tanta ênfase na campanha. Lula sempre falando em recuperar o nome do Brasil lá fora, que já fez isso, que vão discutir a questão ambiental… E tem falado muito da cooperação Sul-Sul, tratando inclusive do papel do Brasil na África. O que o sr. espera de política externa? Tanto o que acha que vai acontecer quanto o que gostaria que acontecesse.

HÉCTOR LUIS SAINT-PIERRE: Bom, o que gostaria realmente era uma recuperação da cooperação com a América do Sul; o desenvolvimento de cadeias produtivas cooperativas; uma academia cooperativa – estabelecer alianças cooperativas, programas e projetos de pesquisa entre as academias –; podermos ter uma agência aeroespacial sul-americana, o desenvolvimento de satélites sul-americanos, com software sul-americano; uma fibra óptica sul-americana – para podermos ter uma comunicação confiável entre os países sul-americanos, sem intervenção de potências estrangeiras. Ou seja, ter um diagnóstico da América do Sul que não passe pelas “máquinas de visão” estrangeiras. Hoje, os diagnósticos que temos são, em sua maioria, ou feitos por satélites estrangeiros, ou por decodificação estrangeira. Do que está acontecendo em nosso país. Isso a América do Sul tem condições de fazer, técnicas, acadêmicas e intelectuais, para ter um desenvolvimento de softwares nacionais. A guerra cibernética hoje se dá pela plataforma Google: isso é perder a guerra antes de iniciá-la. Se nós não recuperarmos o LibreOffice e todas essas coisas do tipo, desenvolvendo tecnologia e cibertecnologia, e recuperando as cosmotécnicas originárias, que se desenvolvem normalmente no País…

Se eu não tiver condições de equilíbrio com a capacidade cibernética chinesa, russa ou americana, eu preciso começar a desenvolver reflexões de como anulá-las, de como anular essa vantagem. Como fez o Vietnã. Ou seja, não vou gastar toda minha energia para correr atrás; antes de correr atrás eu corro contra. Se não consigo desenvolver essa tecnologia em tempo recorde para equilibrar – e equilibrar seria entrar na concepção estratégica do inimigo –, o que tenho que fazer é anular isso, para impor minha cosmotecnologia de Defesa. A proposta dele, do inimigo, tenho que anular, e impor a minha proposta. Isso do ponto de vista estratégico, sei que você gosta desse tema e vou indo para ele.

Mas, basicamente, desenvolver intelecto, uma inteligência sul-americana, para abastecer cadeias produtivas. Essas cadeias produtivas desenvolvendo e incorporando o trabalho, uma sociedade em que tenha pleno emprego – porque sem isso não há Defesa possível –, este é meu desejo, do ponto de vista social, econômico, e nesse ponto de vista integral, ou seja: do ponto de vista estratégico são vulnerabilidades. Por isso o império se interessa em ter uma boa relação com o Exército; um Exército bem abastecido e um povo pobre. Isso não é casual; é um objetivo estratégico. Porque significam debilidades estratégicas, vulnerabilidades. Esse povo pode ter mais expectativas de que uma invasão dos chineses, ou dos americanos, seja melhor do que ficar com esse governo. “O invasor é melhor do que esse idiota que está nos matando de fome”. Aí o invasor aparece como libertador. Então para que não haja isso preciso ter um povo alimentado, empregado; feliz. Um povo feliz. Recuperar a noção de felicidade, que não é trivial, não é frívola; a felicidade é fundamental, é essencial, ao ser humano. Retomar a condição de seres contemplativos, que possam contemplar; isso também é uma estrutura de Defesa contra fake news e os algoritmos. Ou seja, a capacidade de reflexão, de contemplação, de tempo para “coçar o saco”: isso não é trivial, não é supérfluo, é a essência do ser humano.

Internacionalmente esse é meu desejo, com essa estrutura sul-americana aí sim podemos pensar em um não-alinhamento pragmático e em uma neutralidade ativa. Porque me preparo para defender essa neutralidade, e evitando fraturas, vulnerabilidades e dependências de elementos estratégicos de qualquer tipo. Para pensar em uma neutralidade ativa eu não tenho que pensar em alguém, tenho que pensar em todos; ou em ninguém. Ou seja: tenho que me fortalecer, independentemente de todos; que minha estrutura não dependa de elementos estratégicos de qualquer um que seja.

Bom, isso não vai acontecer por enquanto, há muita resistência para isso.

O que eu espero de política externa é uma renovação no Itamaraty, a recuperação de quadros dentro do Itamaraty; uma nova doutrina para o Itamaraty, cooperativa; restabelecer os laços de amizade com todos os povos – uma atitude de amor, não de ódio, e insisto que isso não é frívolo, falar de amor em política externa. Perder dinheiro na política externa não é perder dinheiro, é investir em um mundo mais justo, mais saudável; criar ambientes com todo aquele respeito que o Brasil tinha com o mundo e com todos os jogadores internacionais, porque o Brasil era um dos grandes jogadores internacionais – o Brasil fez negociações importantíssimas, creio que no último livro do [Celso] Amorim aparece algo disso. Negociações que as fake news mostraram como irrelevantes e bobagens, não: eram boas negociações. Houve traições, Obama traiu a política externa brasileira. Mas para recuperar isso temos quadros muito bons na diplomacia. Talvez abrir um pouco mais o Itamaraty à academia; trabalhar com as empresas, desenvolvendo novos produtos que possam ser exportados, colaborando e integrando com o mundo, participando dos fóruns internacionais e pensando bem os aros da projeção estratégica da política externa brasileira, para ir fortalecendo essa projeção de dentro para fora, e não ficar pendurado numa brocha em uma dessas negociações, isto é, não depender de outras potências.

Leia também – Héctor Saint-Pierre: “A mentalidade militar é a de uma criança brincando com brinquedos perigosíssimos”

Fortalecer a América do Sul, ajudar a Venezuela a sair de sua crise, recuperá-la para a América do Sul, uma América do Sul democrática. Cuidar do Paraguai; o Paraguai tem uma política externa um pouco conflitiva com relação à China; reconhece Taiwan, não a China. E basicamente isso: voltar a aparecer internacionalmente. O Brasil tem condições, e esse governo de Lula, pensando no que já fez, vai voltar a fazê-lo. Quatro anos é muito pouco, e é muito o que tem que ser refeito: é cansativo, acabaram com tudo. Destruíram todas as estruturas de Estado, todos os controles estatais, ambientais, de direitos humanos, tudo. Um fascismo do pior tipo. Eu espero realmente que consigamos recuperar a dignidade do Brasil e a dignidade dos brasileiros, para nós mesmos. Porque a situação é gravíssima.

Por fim, um aspecto importante: nesta distinção que estou fazendo, de um plano cosmotécnico e um outro mais estratégico; na cosmotécnica acho que o Brasil pode avançar em tentar estabelecer um não-alinhamento, sempre um não-alinhamento flexível; mas na estratégia, chegar numa neutralidade ativa, acho bem mais difícil.