Deputados da bancada petista na Câmara articulam uma emenda constitucional para alterar o artigo 142 da Constituição, que trata das Forças Armadas. A emenda, que teria como base projetos dos deputados Carlos Zarattini (PT-SP) e Alencar Santana (PT-SP), visaria retirar a Garantia da Lei e da Ordem do Artigo 142 da Constituição, limitar a ação excepcional dos militares a operações de defesa civil, introduzir na Carta um artigo pelo qual o militar que assumisse cargo civil passasse imediatamente à reserva e afastar a interpretação de que as Forças Armadas constituem um Poder Moderador.

Nos últimos anos, à medida que ficou patente o anseio dos militares de ocupar a cena política, e especialmente depois da vitória de Lula e dos ataques golpistas do 8 de janeiro, propostas com o fim de restringir a ação política dos fardados têm emergido no debate público com mais frequência. A necessidade de reformar o artigo 142 é quase um consenso – alteração também proposta por intelectuais e discutida nos jornais –, mas raramente a defesa destas propostas é acompanhada de uma definição clara das origens do problema do intervencionismo militar na política brasileira; um passo primordial para que se possa pôr fim nele.

Se é verdade que, por um lado, toda proposta para conter os militares é um avanço em relação aos tempos em que o problema era de todo ignorado, é também verdade que meias medidas mais podem atrapalhar do que ajudar, precisamente por oferecerem o véu da solução a problemas que prosseguem latentes. Não custa lembrar que foi esse tipo de véu ilusório sobre a questão militar que o processo de abertura e a Constituinte fixaram, e foi sob tal ilusão que permanecemos, desde a Nova República até recentemente, sem dar a devida atenção aos fardados. Afinal, as mudanças constitucionais quanto ao papel das Forças Armadas são suficientes para conter o intervencionismo?

No princípio era o verbo: o que é uma Constituição?

Num país que, em 500 anos, já viveu sob ao menos oito constituições diferentes (há quem fale em nove), a ideia de um Estado sem Constituição pode parecer estranha. Temos uma forte tendência a imaginar que o ordenamento do Estado e das relações sociais de alguma forma advém de um código escrito; de interpretarmos o texto constitucional de uma tal forma divinizada que nos pareça inexistente tudo o que houve antes da primeira Constituição; ou ao menos de imaginarmos que, sem uma Carta, o que havia era o mais caótico barbarismo: de pensarmos de acordo com a “sedutora promessa de que palavras e cláusulas contidas dentro delas [constituições] produzirão uma nova, e mais perfeita, realidade”.

Impressiona saber que haja países, como Nova Zelândia, Reino Unido ou Israel, que, ainda no século XXI, não tenham constituições codificadas. São as chamadas “constituições costumeiras” ou “não-escritas”; neste caso, a legalidade decorre da interpretação de costumes, convenções, jurisprudência ou textos esparsos.

Um primeiro efeito da consolidação das Constituições é precisamente este descrito, de caráter ideológico: o de tornar corrente a ideia de que um ordenamento social real advém de um ordenamento escrito ideal, de que a forma de organização social é determinada por um ordenamento jurídico criado antes que essa forma de organização se estabelecesse. Mesmo que considerássemos isso válido – e a existência de Estados sem constituições não nos permite fazê-lo, assim como as reiteradas violações à Constituição às quais assistimos diariamente –, caberia ainda assim perguntar se o primeiro constitucionalista escreveu seu código num certo estado de “suspensão”, em absoluta liberdade, ou se, antes, as palavras que ele escrevia, ou mesmo sua vontade mais pessoal, estavam determinadas em alguma medida por uma situação pré-Constitucional concreta. Se vê que “no princípio era o verbo” é frase válida somente para divinos constitucionalistas; impossível para os nossos, feitos de carne e osso. Antes da palavra, havia a força.

Em seu “A letra da lei: Guerras, constituições e a formação do mundo moderno” (Zahar, 2022), a professora de História da Universidade de Princeton, Linda Colley, joga luz sobre a relação íntima entre a guerra e a ascensão global das constituições. Para Colley, a ascensão das Constituições em meados do século 18 se deveu à extensão geográfica e ao tamanho dos exércitos mobilizados em repetidos conflitos europeus. “Depois de 1700 a regularidade com que guerras em larga escala surgiram em todo o mundo aumentou acentuadamente. Esse padrão de maior regularidade das guerras de fato em larga escala prevaleceu até meados do século XX. O que passou a ser chamado de ‘guerras guarda-chuva’ tornou-se mais frequente. Em outras palavras, houve um aumento na incidência de conflitos […] que foram não só imensamente dispendiosos em vidas e dinheiro, mas também se estenderam por água e por terra a diferentes regiões do mundo, incorporando e exacerbando múltiplas lutas locais”, diz. Um caso destacável é a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), que envolveu ao menos 17 Estados, reinos ou impérios, e foi combatida em quatro continentes diferentes.

Colley rejeita a interpretação, bastante difundida, de que as Constituições nascem unicamente de processos revolucionários: “Preferimos pensar que as revoluções são, por natureza, fenômenos mais atraentes e construtivos do que as guerras. Mas a linha divisória entre esses dois termos de violência humana coletiva – revolução de um lado, guerra de outro – quase sempre é instável, e tornou-se ainda mais instável depois de 1750. As revoluções americana e francesa, junto com suas sucessoras no Haiti e na América do Sul, foram todas alimentadas e deflagradas por passagens da guerra transcontinental. Foram adicionalmente transformadas no tocante a ideias, escala e consequências por outros surtos de guerra. A guerra tornou-se, em si, revolução. Além disso, mesmo antes de 1776 e a Declaração de Independência dos Estados Unidos, guerra e criatividade constitucional já se tornavam vital e visivelmente mais interligadas”.

Leia também – Fuzis e canetas: o golpismo, a lei e a força

A tese da professora, portanto, é de que a aparição de códigos constitucionais buscava atender a uma nova situação em que a extensão dos conflitos forçava os Estados a armarem-se cada vez mais, alterava a correlação de forças na luta de classes interna deles, e/ou – no caso de Estados que venciam um outro e ocupavam seu território ou territórios terceiros – subjugava um povo a outro.

Reconhecer que a popularização dos textos constitucionais está ligada à guerra ajuda a demonstrar que as Constituições não são obras divinas, nascidas por si só num espaço ideal e impoluto. Mas ajuda também a compreender, mais do que “o que a Constituição não é”, e quais forças e alterações concretas estão por trás dela, também a sua função, o seu sentido mais profundo.

A Constituição de fato estabelece um pacto social, como discutido por Rousseau. Mas ela antes é estabelecida como um pacto de forças contraditórias ou concorrenciais, e constitui, especialmente, um pacto temporal. Um dos sentidos da Constituição na emergência das novas guerras é oferecer direitos a uma população que, cada vez mais, deve contribuir para os esforços de guerra – seja por meio de impostos, seja por meio do alistamento militar. O Estado, tal qual um caminhão, é uma maquinaria dura e pesada. À medida que se enrijece em força militar e se torna mais pesado ao homem comum – seja lhe direcionando a produção, o alistando nos exércitos ou lhe cobrando mais impostos, todas medidas demandadas pela extensão das guerras –, convém amortecer o seu peso e dureza. Como um amortecedor; assim funciona a concessão de direitos ao povo ou a forças políticas opositoras nos textos constitucionais em momentos de guerra externa. Afinal, aproximando-se a guerra, a tensão entre o Estado e o povo, ou entre forças dirigentes e forças de oposição, poderia pôr em xeque o próprio Estado.

Mas isso poderia ser feito, esse “amortecedor” para enfrentar a situação interna de um Estado frente à guerra internacional poderia ser posto, sem que se fixasse um código constitucional, por meio da concessão de benesses não-fixadas em um texto para toda a Nação, por meio de um pacto momentâneo de forças políticas, ou ainda na concessão de pagamentos aos soldados (como era feito no tempo dos mercenários).

Daí que o pacto mais importante seja o de natureza temporal. A Constituição é essencialmente conservadora na medida em que fixa temporalmente determinados princípios e separa o ato de legislar do de interpretar, dificultando sua alteração futura. Mesmo onde há um código constitucional, fatos ou conflitos novos demandam novas leis – que ou são interpretadas compatíveis frente à Constituição, ou ensejam uma mudança da própria Constituição pelo legislador. Onde não há o código constitucional, interpretar e legislar se tornam atos mais próximos, por vezes indistinguíveis, possibilitando que as mudanças necessárias se dêem com maior dinamismo.

Ao mesmo tempo, a Constituição, o ordenamento pela escrita, traz em si, essencialmente, a índole característica da própria escrita: a de fixar, classificar, ordenar e conter uma realidade material e concreta num inventário virtual e ideal fixo.

Assim, para compreender a natureza constitucional, mais importante do que o que a Constituição estabelece uma vez escrita – um pacto social, realmente – é compreender o que se altera entre o momento em que ela ainda não existe e o momento em que está acabada: as forças sociais e políticas contraditórias abdicam do conflito, na medida em que se estabelecesse a promessa de que o que foi fixado no texto não se alterará, ou ao menos só se alterará com dificuldade. O Estado declara, pela via Constitucional, que aquilo que fixou em texto será mais ou menos permanente, mesmo frente às incertezas trazidas pelas mais violentas guerras.

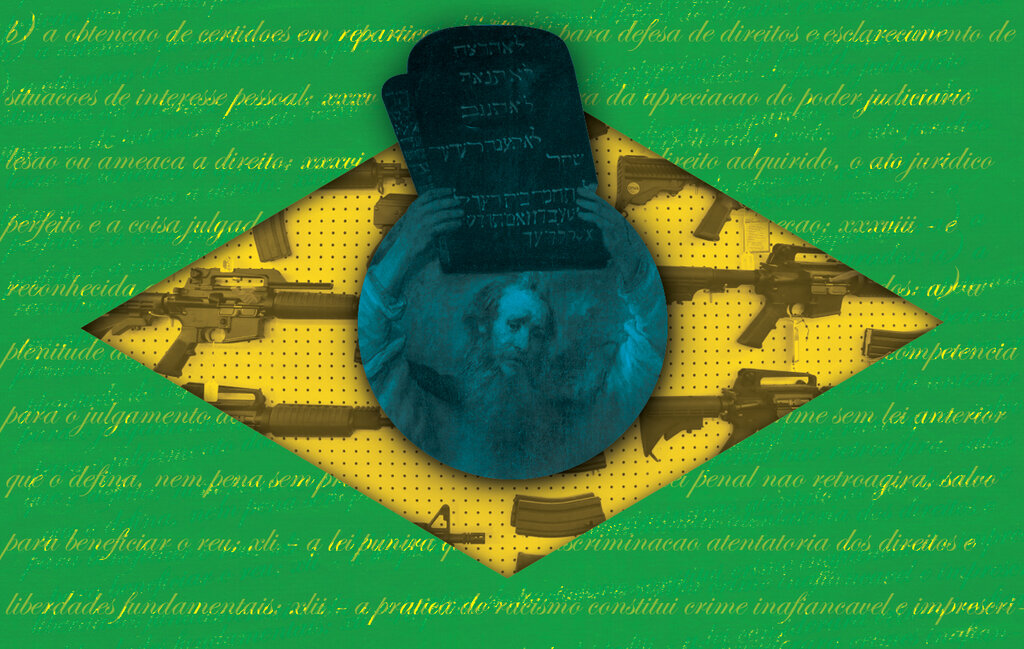

A função da escrita constitucional é, portanto, diluir ou fixar uma enorme energia de violência; afirmar ou conter uma nova realidade que ou se firmou violentamente, ou não teve tempo de se firmar. Um pacto após a degola pela espada (Constituição pós-guerra, Constituição pós-revolucionária) ou um pacto antes que a espada fosse desembainhada (Constituições em situações pré-guerra ou pré-revolucionárias). Mas, ainda assim, uma extensão da guerra – como monumento dela (quando a guerra se realiza) ou membro-fantasma (quando é impedida, pela própria Constituição, de se realizar). Não é acaso que Moisés tenha sido tanto venerado como um constituinte pelos iluministas franceses, em decorrência dos Dez Mandamentos, quanto como um líder virtuoso que violentamente libertou um povo, por Maquiavel¹: de fato, violência e lei são duas faces de uma mesma moeda.

Em resumo:

1 – Uma Constituição não ordena a situação de acordo com a livre vontade do legislador. Pelo contrário, ela é a manifestação de uma determinada situação concreta que se alterou, um novo equilíbrio de forças, à qual o legislador (individual ou coletivo) busca fazer frente e adaptar-se, ou simplesmente conformar como texto.

2 – Não é a força que decorre da lei, mas a lei que decorre da força; toda Constituição visa regular, fixar e conter determinadas forças cujo conflito ou se avizinha (pré-guerra) ou se afirmou (pós-guerra). O verdadeiro conteúdo de toda Constituição é, portanto, refundar a Ordem numa situação em que a Ordem foi destruída ou periga ser destruída. Nesse sentido é que é possível afirmar que toda Constituição é “essencialmente conservadora”.

3 – Este caráter essencialmente conservador se demonstra no fato de que mesmo as Constituições que trazem certas mudanças o fazem para delimitar as mudanças possíveis. Para o constituinte reformista, a Constituição é essencial no sentido que consolida uma nova situação antes que outra nova situação exploda. Para o revolucionário, a Constituição pouco importa: as mudanças que realiza não dependem em absoluto dela; são realizadas à força, e ela só compete para regular uma situação já dada. A Constituição só tem sentido na revolução na medida em que delimita o campo de mudanças que o revolucionário fará futuramente… Uma delimitação que é o próprio campo revolucionário quem impõe a si mesmo, e que decorre, antes de tudo, do fato do campo não-revolucionário estar excluído, à força, da política. Que papel teve verdadeiramente a monarquia ou a burguesia russa na Constituição russa de 1918 e na discussão de artigos como o 65, que proibia o voto e a eleição de padres e clérigos, agentes das forças de segurança do Czar, pessoas que contratem trabalhadores para obter lucros, rentistas e comerciantes privados? Evidentemente, papel nenhum – mas porque este papel havia sido retirado de facto destes setores antes da sua exclusão da política ter sido escrita na forma de artigo constitucional.

Poder militar e Constituição: bastará reformar a lei?

Um caso didático de tudo o que foi escrito acima é a Constituição brasileira de 1988. O contexto em que é escrita é um em que o poder militar havia violado a Constituição de 1947, pela força, e imposto uma nova Constituição, a de 1967 (além dos infindáveis Atos Institucionais). Nos anos 80, o poder militar ainda era o poder de fato, mas, questionado ao final da década de 70 (internamente pelo movimento popular, mas também internacionalmente, na medida em que perdia seu apoio internacional após a crise da OPEP), não poderia manter-se como tal senão por um reforço das ações de força contra esse crescente questionamento. Frente a essa situação é que o poder militar coloca em marcha a sua abertura “lenta, gradual e segura”, cujo cume será a Assembleia Nacional Constituinte.

Leia também – Cada lugar na sua coisa: o problema dos militares

A Constituição de 88 reestabelece a ordem em uma situação excepcional. Para tanto, busca apaziguar, pelo pacto, os três vetores de força que se colocavam em campo, em confronto: os militares, que vinham governando; a oposição liberal, que rompera seu apoio à ditadura em meados dos anos 70; e os trabalhadores, que vinham tendo seus direitos políticos e econômicos reprimidos e atacados desde que a legalidade fora rompida, em 1964. Daí que a Constituição de 1988 seja tão benevolente na concessão formal de direitos sociais quanto é restritiva em certos direitos de organização política, e daí que ela não tenha conseguido pôr em questão o poder militar, especialmente no seu Artigo 142: precisamente porque a transição exigia um apaziguamento destes polos, cuja força mútua levou à situação que possibilitou uma Constituinte (e cuja força mútua, se não contida nesta forma, levaria à guerra).

Tendo em vista as dimensões trazidas neste texto sobre o “verdadeiro conteúdo”, por assim dizer, da Constituição, somos obrigados a considerar que:

1 – a força política com a qual contavam os militares na Constituinte era decorrente do fato de terem instaurado a exceção – violando a Constituição – em 1964. Sua força política na Constituinte era, portanto, de qualquer ponto de vista minimamente democrático, ilegítimo.

2 – Este fato foi, por sua vez, decorrente do poder real, da capacidade de violência, com que contavam em 1964, que na História brasileira decorre do primeiro golpe, o de 1889. Não remeto a 1889 só como um apelo retórico, como uma lembrança sobre uma “mácula de nascença” das Forças Armadas e da República: é que, de 1889 adiante, as Forças Armadas fizeram de seu projeto principal pôr fim a qualquer força militar (e diria também política) que lhe fosse concorrencial. Aí estão incluídas a Guarda Nacional, as Forças Públicas dos Estados e, por fim, as Polícias Militares (subordinadas às Forças Armadas na Constituinte, na medida em que lhe são auxiliares).

3 – O “pacto real” (diferente do pacto de fato escrito) estabelecido entre as Forças Armadas e a sociedade na Constituinte de 1988, tendo em vista o aspecto temporal das Constituições, foi portanto o de que as portas para o intervencionismo lhe estariam abertas no futuro, por meio da deturpação (por força da ameaça ou pela ameaça da força) do Artigo 142; em troca, a democracia era restabelecida com um certo grau de participação das forças excluídas da política nacional em 1964.

4 – Como por óbvio o intervencionismo das armas e os princípios constitucionais de 1988 são coisas em si incompatíveis – tanto assim que tal coisa não está no texto, embora estivesse por detrás dele –, e como o intervencionismo das armas foi contínuo na História brasileira, alimentando excepcionalmente a força política das Forças Armadas em todos os momentos constituintes, o pacto verdadeiramente não tem sentido algum senão o mero adiamento de um conflito.

5 – Em tratando-se de um mero adiamento, e tendo em vista que este conflito só se prolongou na Constituinte em função da força real das Forças Armadas, ilegitimamente transmutada em força política, mexer no Artigo 142 ignorando o problema da força real é como aparar os galhos de uma árvore podre. É verdade que os galhos são, muitas vezes, o que denunciam a doença da árvore – mas essa aparência dos galhos decorre da sua raiz. Se a forma da Constituição de 1988 é manifestação duma situação de força política ilegítima das Forças Armadas no momento Constituinte, que por sua vez decorreu de sua força real ao longo da história, é absurdo supor que a mudança em forma desta mesma Constituição poderia resolver o problema; é manter escondido sob a terra o problema central, o monopólio da força.

Reconhecendo tudo isso, deveríamos então erguer como bandeira, para enfrentar os militares, algumas reformas constitucionais sobre a definição de seu papel? Não seria isso algo como buscar tapear a História, pretendendo refundá-la não pela atitude da força, mas pelo espírito das leis? Não seria, por excelência, buscar o mesmo afã de contenção e pactuação conservadora que nos jogou nos problemas que, agora enfrentando, remetem à Constituição de 1988?

O que importa não esquecer é que a lei decorre da força, e não o contrário – e assim foi com a Constituição de 1988. Daí que, no desejo de criar leis que restrinjam o poder militar em forma, seja necessário antes de tudo olhar à questão da força. Reformular os direitos e deveres das Forças Armadas na Constituição mantendo intocado o seu monopólio da força pouco ou nada resolve; significa ignorar que a força que os militares mantinham na Constituinte era decorrente da sua posição como governantes desde 1964; posição essa que adveio da força excepcional, inconstitucional, com a qual romperam o ordenamento então posto. Colocado de outra forma: propor mudanças constitucionais para resolver o intervencionismo das Forças Armadas, sem que tais mudanças busquem, antes de tudo, quebrar-lhes o monopólio da força, só é possível a quem imaginar que o rompimento das Forças Armadas com a Constituição, em 1964, foi de alguma forma Constitucional.

Leia também – José Genoíno: “Brasil tem que passar por uma purgação”

É boa a medida de “afastar a interpretação de que as Forças Armadas constituem um Poder Moderador”; é boa a medida de limitar a ação excepcional dos militares aos casos de defesa civil; é boa a medida de introduzir na Carta um artigo pelo qual o militar que assumir cargo civil passe imediatamente à reserva; é boa a medida de retirar a Garantia da Lei e da Ordem do Artigo 142 da Constituição.

Mas todas essas medidas têm algo de ridículo, e se tornam inócuas, sem que se fracione o monopólio da força de que dispõe as Forças Armadas, porque não é só com esse monopólio que elas podem – e pretendem, como confessou o atual comandante do Exército –, impedir as reformas; mas é também com esse monopólio que elas podem, de fato, atropelar todo princípio constitucional, mesmo que escrito. Neste caso, mais valeria ao menos pretender usar da caneta para a criação de órgãos militares concorrenciais, como uma Guarda Nacional ou Guardas de Fronteira, do que usá-la em qualquer emenda sobre o papel das Forças Armadas. O problema do intervencionismo e da tutela não decorrem de uma “falta de clareza” Constitucional, mas do fato das Forças Armadas colocarem-se em campo como intérpretes, e também como executoras, de sua interpretação própria; condições que não lhes são asseguradas por nenhum texto jurídico, mas pelo singelo fato de terem o domínio da força.

O STF já afastou a interpretação de que as Forças Armadas sejam um Poder Moderador – o problema é impor aos militares esta decisão, de resto já fixada em 1988, mas aberta à sua interpretação enquanto forem profetas armados em meio a desarmados: porque elas podem forçar e não precisam rogar².